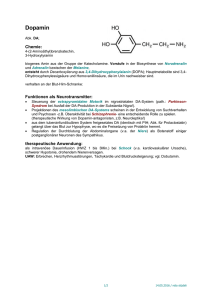

Langfassung Lexikon Automobilelektronik - All

Werbung