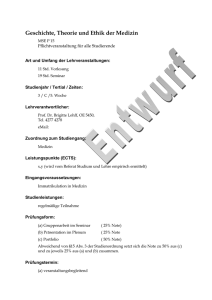

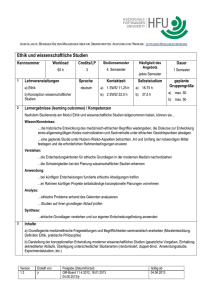

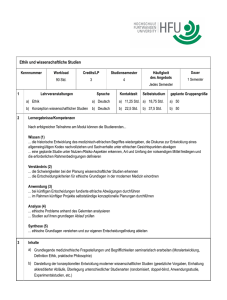

PDF-Download - Zentrum für Medizinische Ethik

Werbung