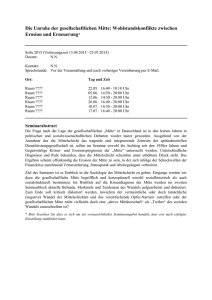

als PDF - Der Bürger im Staat

Werbung