Jander 3.3 MB - Feldpost

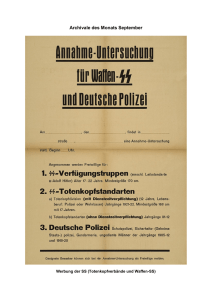

Werbung