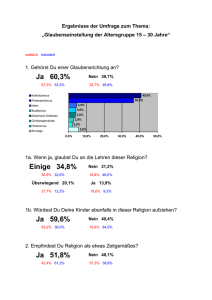

Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens von Bremer Schülern bei

Werbung