Absberggasse 35-37 / Ankerbrotfabrik, Favoriten Die Anker

Werbung

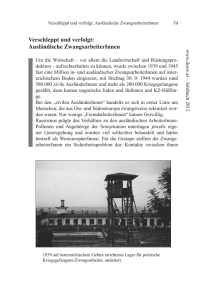

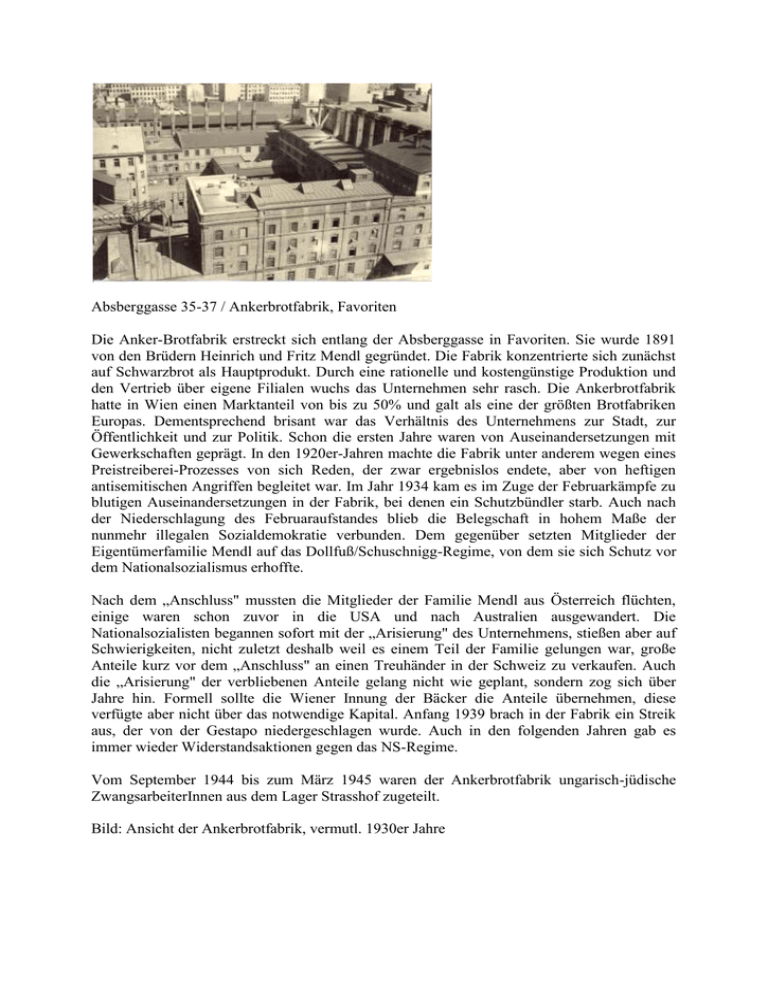

Absberggasse 35-37 / Ankerbrotfabrik, Favoriten Die Anker-Brotfabrik erstreckt sich entlang der Absberggasse in Favoriten. Sie wurde 1891 von den Brüdern Heinrich und Fritz Mendl gegründet. Die Fabrik konzentrierte sich zunächst auf Schwarzbrot als Hauptprodukt. Durch eine rationelle und kostengünstige Produktion und den Vertrieb über eigene Filialen wuchs das Unternehmen sehr rasch. Die Ankerbrotfabrik hatte in Wien einen Marktanteil von bis zu 50% und galt als eine der größten Brotfabriken Europas. Dementsprechend brisant war das Verhältnis des Unternehmens zur Stadt, zur Öffentlichkeit und zur Politik. Schon die ersten Jahre waren von Auseinandersetzungen mit Gewerkschaften geprägt. In den 1920er-Jahren machte die Fabrik unter anderem wegen eines Preistreiberei-Prozesses von sich Reden, der zwar ergebnislos endete, aber von heftigen antisemitischen Angriffen begleitet war. Im Jahr 1934 kam es im Zuge der Februarkämpfe zu blutigen Auseinandersetzungen in der Fabrik, bei denen ein Schutzbündler starb. Auch nach der Niederschlagung des Februaraufstandes blieb die Belegschaft in hohem Maße der nunmehr illegalen Sozialdemokratie verbunden. Dem gegenüber setzten Mitglieder der Eigentümerfamilie Mendl auf das Dollfuß/Schuschnigg-Regime, von dem sie sich Schutz vor dem Nationalsozialismus erhoffte. Nach dem „Anschluss" mussten die Mitglieder der Familie Mendl aus Österreich flüchten, einige waren schon zuvor in die USA und nach Australien ausgewandert. Die Nationalsozialisten begannen sofort mit der „Arisierung" des Unternehmens, stießen aber auf Schwierigkeiten, nicht zuletzt deshalb weil es einem Teil der Familie gelungen war, große Anteile kurz vor dem „Anschluss" an einen Treuhänder in der Schweiz zu verkaufen. Auch die „Arisierung" der verbliebenen Anteile gelang nicht wie geplant, sondern zog sich über Jahre hin. Formell sollte die Wiener Innung der Bäcker die Anteile übernehmen, diese verfügte aber nicht über das notwendige Kapital. Anfang 1939 brach in der Fabrik ein Streik aus, der von der Gestapo niedergeschlagen wurde. Auch in den folgenden Jahren gab es immer wieder Widerstandsaktionen gegen das NS-Regime. Vom September 1944 bis zum März 1945 waren der Ankerbrotfabrik ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen aus dem Lager Strasshof zugeteilt. Bild: Ansicht der Ankerbrotfabrik, vermutl. 1930er Jahre Bischoffgasse 10, Meidling Die Bischoffgasse 10 im zwölften Wiener Gemeindebezirk ist heute Sitz einer Volksschule. Von Sommer 1944 bis zur Befreiung im April 1945 befand sich im Gebäude ein Wohnlager (Lager K 12) für ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen, die unter anderem in Gewerbeund Industriebetrieben eingesetzt wurden. Das Lager stand unter der Verwaltung der Gemeinde Wien; Lagerführer war der Stadtbeamte Franz Knoll. Die einzige erhalten gebliebene Liste Wiener Lager für ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen – vermutlich aus Sommer 1944 – gibt an, dass in der Bischoffgasse 585 Personen, darunter 206 Männer, 320 Frauen und 59 Kinder untergebracht waren. Die Wohnverhältnisse im Lager Bischoffgasse beschreibt der ehemalige Insasse Sándor Hargittai als erträglich: „In den Klassenräumen fanden wir dreistöckige Betten vor und Familien konnten zusammen wohnen. (...) Unsere Habseligkeiten konnten unter den Betten verstaut werden." Eine andere Insassin des Lagers, Schoschana Orbach, hob hervor, dass es in der ehemaligen Schule sogar Toiletten und warmes Wasser zum Waschen gab. Trotz der erträglichen Wohnbedingungen lebten zahlreiche Insassen in ständiger Furcht vor dem Lagerleiter Franz Knoll, den sowohl Lagerinsassen als auch BewohnerInnen benachbarter Häuser als äußerst grausam und brutal besonders alten bzw. nicht mehr arbeitsfähigen Insassen gegenüber charakterisierten. Gegen Knoll wurde aufgrund seiner Brutalität im Jahr 1946 ein Volksgerichtsprozess geführt, der mit 18 Monaten Kerker – die er aber bereits durch seine Untersuchungshaft abgesessen hatte – endete. Im Jahr 2006 wurde auf Initiative des Institut für Jüdische Geschichte Österreich und der Bezirksvorstehung Wien-Meidling eine Gedenktafel am Gebäude angebracht. Die Bischoffgasse 10 findet sowohl in der Sekundärliteratur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Gedenktafel, Bischoffgasse 10, Foto: VWI Castellezgasse 35, Leopoldstadt In der Castellezgasse 35 im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich heute das Gymnasium und Realgymnasium der Israelitischen Kultusgemeinde Wien II. Von 1917 bis 1935 war das Gebäude Sitz des Zwi Perez Chajes Gymnasiums, danach wurde hier eine jüdische Volksschule untergebracht. Während der NS-Zeit wiesen die Machthaber dem Objekt verschiedene Funktionen zu. 1939 wurde die Schule durch das NS-Regime geschlossen. Zwei Jahre später wurde das mittlerweile arisierte Gebäude in ein Sammellager für – zur Deportation bestimmte – Jüdinnen und Juden umfunktioniert. Ende 1942, als die großen Deportationen abgeschlossen waren, übernahm die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" das Objekt. Nach ihrer Auflösung im Frühjahr 1943 wurde die Castellezgasse 35 der Gestapo zugewiesen, die hier die Verwaltungsstelle für sogenannte „Mischlinge" einrichtete, die bis Kriegsende unter dieser Adresse zu finden war. In dem Gebäude befand sich ab Juli 1942 auch die Wiener Dienststelle des SEK, deren vollständige Bezeichnung „Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Ungarn – Sondereinsatzkommando – Außenkommando Wien" lautete. Leiter des Wiener Dienststelle des SEK war der Stellvertreter Adolf Eichmanns in Budapest, Hermann Krumey; sein Bevollmächtigter war Siegfried Seidl, der von 1941 bis 1943 Lagerkommandant im KZ Theresienstadt und 1943 Lagerinspektor im KZ Bergen-Belsen war. Als Mitglied des 200köpfigen Eichmann-Kommandos war Seidl als SS-Hauptsturmführer in März 1944 in Ungarn bei den Deportationen eingesetzt. Im Sommer, nach seiner Ankunft in Wien, war er für die Kontrolle der Lager ungarisch-jüdischer ZwangsarbeiterInnen zuständig, legte Kriterien für deren Haftbedingungen und medizinische Betreuung fest und beeinflusste somit die Lebensbedingungen der Inhaftierten maßgeblich. Auf Seidls Geheiß hin wurden zahlreiche alte und kranke Jüdinnen und Juden ins Krankenlager Laxenburg und in die Vernichtungslager deportiert. Zuckerkranken Häftlingen hatte Seidl das lebenswichtige Insulin verweigert, da es – so die Begründung – selbst der Wehrmacht nicht im benötigten Ausmaß zur Verfügung stehen würde. Ein Volksgerichtsprozess der 1946 gegen Seidl geführt wurde, endete mit dessen Verurteilung zum Tode; er wurde 1947 hingerichtet. Die Gebäude gelangten nach 1945 wieder in den Besitz der früheren Eigner. Eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs (nur Volksschule) war jedoch erst 1980 möglich. Nach verschiedenen baulichen und organisatorischen Veränderungen konnte 1992 die erste Matura abgenommen werden. Ein im Jahre 2006 begonnener Neubau wurde 2008 der Nutzung übergeben. Der Campus umfasst heute Kindergarten, Volksschule und Gymnasium. Die Castellezgasse 35 findet sowohl in der Literatur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Castellezgasse 35, Foto: VWI Hackengasse 11, Rudolfsheim Fünfhaus Das Gebäude Hackengasse 11 im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk existiert nicht mehr. Es wurde vor einigen Jahren abgerissen und der ehemalige Standort ist heute Teil des nach dem Jahr 2005 errichteten Wohnkomplexes Hackengasse 11-13. Von Juni 1944 bis April 1945 war das Gebäude Nummer 11 Sitz eines Wohnlagers (Lager 15) für ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen. Das Lager stand unter der Verwaltung der Gemeinde Wien. Zeugnisse von Überlebenden geben darüber Auskunft, dass sie vom Leiter und vom Wachpersonal einigermaßen fair behandelt worden waren: So sahen die Wachen trotz eines offiziellen Verbotes von Hilfeleistungen für ZwangsarbeiterInnen beispielsweise darüber hinweg, wenn die benachbarte Zivilbevölkerung die Insassen des Lager 15 mit Nahrungsmitteln versorgte. Die einzige erhalten gebliebene Liste Wiener Lager für ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen vermutlich vom Sommer 1944 - gibt an, dass in der Hackengasse 450 Personen, darunter 126 Männer, 248 Frauen und 76 Kinder untergebracht waren. Anderen Quellen zufolge waren es in Höchstzeiten sogar 600. Im Wohnlager 15 waren viele orthodoxe Familien untergebracht. Mehrere Familien mussten sich ein Klassenzimmer, das mit dreistöckigen Betten ausgestattet war, teilen und da Religion für viele Insassen eine zentrale Rolle spielte, wurden im Lager täglich zwei Gottesdienste abgehalten. Im Jahr 1995 wurde auf Initiative des Instituts für Jüdische Geschichte Österreich (INJOEST) und des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW) eine Gedenktafel am Gebäude Hackengasse 11 angebracht. Stifter war der Museumsverein RudolfsheimFünfhaus. Im Jahr 2010 wurde festgestellt, dass die Tafel spurlos verschwunden war. Sie konnte trotz Nachforschungen nicht ausgemacht werden. Ob die Gedenktafel vor bzw. während des Gebäudeabrisses abhanden gekommen ist, konnte nicht mehr eruiert werden. Die Hackengasse 11 findet sowohl in der Literatur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Gedenktafel, Hackengasse 11, Foto: Forschungsstelle Nachkriegsjustiz Hopfengasse 8, Floridsdorf In der Hopfengasse 8 im 21. Wiener Gemeindebezirk befindet sich heute der Floridsdorfer Athletiksport-Club und die Fitness- und Tennisanlage Freizeitpark 21. Von Juli 1944 bis April 1945 war auf dem Gelände – unter der Anschrift Hopfengasse 22 – ein Außenlager des KZ Mauthausen eingerichtet. Als die Heinkelwerke in Wien Schwechat im April und Juni 1944 von alliierten Flugverbänden bombardiert wurden, verlagerte Heinkel nach Floridsdorf. Die SS überstellte deshalb im Juli 1944 1993 KZ-Häftlinge in die Hopfengasse. Neben dem heutigen Fußballplatz untergebracht, mussten die KZ-Häftlings-ZwangsarbeiterInnen in den Kellern der nahen Brauerei weiter für Heinkel täglich zwölf Stunden und mehr arbeiten. Hinzu kamen katastrophale Unterkunftsbedingungen, kaum zu Essen und eigentlich keine medizinische Versorgung. Während der kurzen Erholungsphasen waren die ZwangsarbeiterInnen den Misshandlungen der SS, des Werkschutzes, der zivilen Beschäftigten und manchmal auch der Mithäftlinge ausgesetzt. Waren die Kräfte der Insassen erschöpft, erfolgte der Rücktransport ins Konzentrationslager Mauthausen. Im August 1944 wurde das KZ in der Hopfengasse auf mehrere Standorte verteilt, blieb aber auch in der Hopfengasse bestehen. In Floridsdorf ließen sich nun auch die AFA-Werke auf Häftlingsbeschäftigung ein. Bereits im Oktober 1943 war die Verlagerung von Teilen des zum Quandt-Konzern gehörenden Batterieherstellers in die Shuttleworthstraße beschlossen worden. Ab Juli 1944 befand sich dort auf dem Betriebsgelände ebenfalls ein Außenlager Mauthausens in dem zeitweise die Insassen aus der Hopfengasse untergebracht waren. Wann die ersten Jüdinnen und Juden aus Ungarn in das Außenlager kamen und wer an welchem Standort untergebracht war, ist bisher unbekannt. Nach derzeitigem Stand der Forschung waren es mindestens 47 Personen, die größtenteils im November 1944 überstellt wurden. Zuvor waren diese in Auschwitz, danach in Mauthausen in Haft gewesen. Im April 1945 trieb die SS alle KZ-Häftlinge, die in Floridsdorf interniert waren, Richtung Mauthausen. 121 von ihnen überlebten die Evakuierung nicht. Die Hopfengasse 8 findet sowohl in der Literatur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Hopfengasse 8, Foto: VWI Lobgrundstraße/Ecke Raffineriestraße, Donaustadt In der Lobgrundstraße/Ecke Raffineriestraße im 22. Wiener Gemeindebezirk befindet sich ein Mahnmal, das dem Andenken jener Menschen gewidmet ist, die unter dem NS-Regime verschleppt in den Jahren 1938-1945 in der Lobau Zwangsarbeit leisten mussten. Sie wurden in der Ölindustrie, beim Bau des Donau-Oder-Kanals und im Stadtgut Lobau eingesetzt. Von Juni 1944 bis April 1945 war in der Lobau ein Lager für ungarische Jüdinnen und Juden eingerichtet, die in der sich dort befindenden Ostmark Mineralölfabrik zum Arbeitsdienst gezwungen wurden. Zahlreiche ZwangsarbeiterInnen verloren in der Lobau ihr Leben; nicht zuletzt auch während der Großangriffe alliierter Bomber in den Jahren 1944/45. Über die Geschichte der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeit berichtete József Bihari (geb. 7.8.1883) in seinem Taschenkalender von 1944. Der 61-jährige Bihari wurde von Szolnok nach Groß-Wien deportiert und war dann von Juli 1944 bis Anfang 1945 als Zwangsarbeiter in der heute noch existierenden Schule in Stadlau, Konstanziagasse 24, untergebracht. Bis dahin war er Handelsvertreter in Szolnok gewesen, wurde jedoch aus Debrecen deportiert und dadurch offenbar von seiner Frau Rózsi getrennt. Deren weiteres Schicksal ist unbekannt. Das Mahnmal wurde im Frühjahr 2010 von der Bezirksvertretung Donaustadt errichtet und geht auf eine Initiative des Bezirksrats Robert Eichert zurück. Bild: Ansicht Mahnmal, Lobau, Foto: VWI Malzgasse 16, Leopoldstadt In der Malzgasse 16 im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich heute die Talmud Thora – Schule des orthodoxen Vereines "Machsike Hadass". Die streng orthodoxe Schule für Knaben und Mädchen bezog das Gebäude nach dessen Neubau im Jahr 1906/07. Ab 1912 wurde auch das Jüdische Museum hier untergebracht. Während der NS-Zeit wurden dem Gebäude verschiedene Funktionen zugewiesen: Von 1938/1939 bis 1942 war es ein jüdisches Altersheim, das mit Beginn der Deportationen geräumt wurde; nach der Schließung des Rothschild-Spitals – im November 1942 – wurde die Malzgasse 16 der neue Standort des jüdischen Spitals. Als im Sommer 1944 Tausende von ungarischen Jüdinnen und Juden zur Verrichtung von Zwangsarbeit nach Wien deportiert wurden, waren die „Krankenbehandler" des jüdischen Spitals – sowohl in den Wohnlagern als auch im Spital - für deren medizinische Versorgung zuständig. Aufgrund des herrschenden Platzmangels musste die Kapazität des jüdischen Spitals im Sommer 1944 erweitert werden, indem im nebenan liegenden Altenheim Malzgasse 7 200 zusätzliche Spitalsbetten aufgestellt wurden. Diese Initiative ging auf den Leiter des jüdischen Gesundheitswesens, Dr. Emil Tuchmann, zurück. Tuchmanns Wirken während der NS-Zeit wurde – speziell in den ersten Nachkriegsjahren – sehr ambivalent beurteilt, da er mit den Nationalsozialisten kooperieren musste, um das von ihm geleitete Gesundheitssystem in Betrieb zu halten. Im Herbst 1945 wurde gegen ihn Anzeige erstattet, da er angeblich zwei Angestellte, wegen vorschriftswidrigen Verhaltens, zur Deportation ausgeliefert hatte. Ein diesbezügliches Verfahren wurde im Frühjahr 1946 eingestellt. Die Malzgasse 16 findet sowohl in der Sekundärliteratur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Malzgasse 7, Leopoldstadt In der Malzgasse 7 im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich seit 1957 der TheodorHerzl-Hof, ein Gemeindebau der Stadt Wien. Bevor die Stadt das Gebäude Anfang der 1950er-Jahre erwarb, befand es sich im Besitz der Israelitische Kultusgemeinde (IKG). Bis 1938 war hier das Dr. Krüger-Heim („Fürsorgeinstitution für jüdische Mädchen Dr. KrügerHeim") untergebracht, das eine Fachschule für Kleider und Wäschewarenerzeugung und eine Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe beherbergte. Während der NS-Zeit wurden dem Gebäude verschiedene Funktionen zugewiesen: Von Jänner 1940 bis Juni 1942 war es Sitz eines Altersheims der Israelitischen Kultusgemeinde. Im Jahr 1942 wurde in der Liegenschaft auf Geheiß der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" ein Sammellager für zur Deportation bestimmte Jüdinnen und Juden eingerichtet. Sammellager und Altersheim existierten eine Zeit lang nebeneinander; das Lager blieb bis 1943 in Funktion. Noch im selben Jahr wurde das jüdische Altershei m wiedereröffnet. Als im Sommer 1944 Tausende ungarische Jüdinnen und Juden nach Wien deportiert wurden, um hier Zwangsarbeit zu verrichten, wurden in der Malzgasse 7 200 Spitalsbetten aufgestellt, um die Kapazitäten des jüdischen Spitals in der Malzgasse 16 zu erweitern und die medizinische Versorgung der ungarischen ZwangsarbeiterInnen zu verbessern. Diese Initiative ging auf den Leiter des jüdischen Gesundheitswesens, Dr. Emil Tuchmann, zurück. Tuchmanns Wirken während der NS-Zeit wurde – speziell in den ersten Nachkriegsjahren – sehr ambivalent beurteilt, da er mit den Nationalsozialisten kooperieren musste, um das von ihm geleitete Gesundheitssystem in Betrieb zu halten. Im Herbst 1945 wurde gegen ihn Anzeige erstattet, da er angeblich zwei Angestellte, wegen vorschriftswidrigen Verhaltens, zur Deportation ausgeliefert hatte. Ein diesbezügliches Verfahren wurde im Frühjahr 1946 eingestellt. Die Malzgasse 7 findet sowohl in der Sekundärliteratur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild oben: Ansicht Malzgasse 7, Foto: VWI Bild unten: Ansicht Gedenktafel, Malzgasse 7, Foto: VWI Pragerstraße 20, Floridsdorf In der Pragerstraße 20 im 21. Wiener Gemeindebezirk haben heute die Zentrale Geschäftsstelle des Vereins Wiener Jugendzentren, das Jugendzentrum Floridsdorf und die Feuerwehrjugend Wien ihren Sitz. Die genannten Einrichtungen sind in einer ehemaligen Villa der Familie Mautner Markhof untergebracht, die sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Besitz der Stadt Wien befindet. Im Jahr 1864 eröffnete Mautner Markhof auf dem Gelände eine „Preßhefe-Spiritus Fabrik und Raffinerie", die in der Zwischenkriegszeit geschlossen wurde; ab 1893 befand sich auch die Sankt Georgsbrauerei Floridsdorf, die 1935/36 an ein Firmenkonsortium verkauft wurde am genannten Standort. Die Familie Mautner Markhof gab die Villa im Jahr 1944 auf. Im Sommer desselben Jahres wurde das Gelände von alliierten Flugzeugverbänden bombardiert. Die ersten Meldungen über den Einsatz von ungarisch-jüdischen ZwangsarbeiterInnen in der Pragerstraße 20 lassen sich auf die Zeit nach den Bombardements datieren. So schrieb beispielsweise József Bihari, der von Debrecen nach Wien deportiert worden war und dort als Zwangsarbeiter arbeiten musste, am 9.8.1944 in seinen Kalender: „Tatsächlich musste ich heute zur Arbeit in die Mautner Bierfabrik gehen. Wir mussten Schutt abtragen. Die Arbeit ist sehr schwer, aber in der Kantine gibt es Mittagessen und ein Krügel Bier. Alles wäre gut, nur die Arbeit ist schwer." Wie viele ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen in der Pragerstraße 20 eingesetzt waren und welche Aufgaben ihnen zugewiesen worden sind, ist bis heute unerforscht. Ebenso kann der Standort der Brauerei nicht mehr genau lokalisiert werden, da in den 1960er-Jahren ein Großteil der Bauten, die sich auf dem Gelände befanden geschliffen und die dadurch frei gewordenen Flächen neu bebaut wurde. Lediglich die Villa ist bis zum heutigen Zeitpunkt erhalten geblieben. Die Pragerstrasse 20 findet sowohl in der Literatur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Pragerstraße 20, Foto: VWI Tempelgasse 5/Ferdinandstraße 23, Leopoldstadt In der Tempelgasse 5/Ferdinandstraße 23 im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich heute der Desider-Friedmann-Hof, ein im Jahr 1956 von der Gemeinde Wien errichtetes Wohnhaus, das nach dem letzten Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde vor 1938, Desider Friedmann (1880-1944), benannt wurde. Ab 1906 war unter dieser Adresse die Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde zu finden. Im Jahr 1934 wurde die Liegenschaft auch Sitz des Archivs der Israelitischen Kultusgemeinde. Beide Institutionen wurden in der NS-Zeit geschlossen; das Gebäude erfüllte in den Jahren 1938-1945 verschiedene Funktionen: Das Waisenhaus des Ältestenrates der Wiener Juden hatte in der Tempelgasse 5 (während der NS-Zeit Mohapelgasse)/ Ferdinandstraße 23 ebenso seinen Sitz, wie das jüdische Säuglingsheim und die Kinderklinik. Als im Sommer 1944 Tausende von ungarischen Jüdinnen und Juden nach Wien deportiert wurden, um dort Zwangsarbeit zu verrichten, wurden in der Liegenschaft zahlreiche ungarische Kinder und Säuglinge behandelt. Das Gebäude wurde im selben Jahr durch einen Bombenangriff zerstört. Wiederherstellen mussten den Bau die technische Kolone der Friedhofsarbeiter des Ältestenrates, sowie ungarischjüdische ZwangsarbeiterInnen. Die Tempelgasse 5/Ferdinandstraße 23 findet sowohl in der Sekundärliteratur als auch in zahlreichen Quellen Erwähnung. Bild: Ansicht Tempelgasse 5/Ecke Ferdinandstraße 23, Foto: VWI