Zeitschrift für Kulturphilosophie 2014/2: Wahrheit

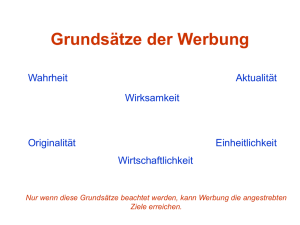

Werbung