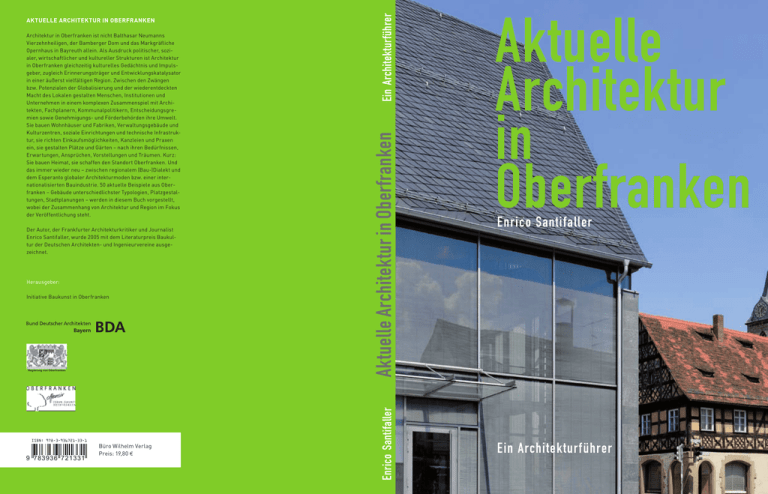

Aktuelle Architektur in Oberfranken

Werbung

Der Autor, der Frankfurter Architekturkritiker und Journalist Enrico Santifaller, wurde 2005 mit dem Literaturpreis Baukultur der Deutschen Architekten- und Ingenieurvereine ausgezeichnet. Herausgeber: Initiative Baukunst in Oberfranken Regierung von Oberfranken ISBN: 978-3-936721-33-1 9 783936 721331 Büro Wilhelm Verlag Preis: 19,80 E Ein Architekturführer Aktuelle Architektur in Oberfranken Architektur in Oberfranken ist nicht Balthasar Neumanns Vierzehnheiligen, der Bamberger Dom und das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth allein. Als Ausdruck politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Strukturen ist Architektur in Oberfranken gleichzeitig kulturelles Gedächtnis und Impulsgeber, zugleich Erinnerungsträger und Entwicklungskatalysator in einer äußerst vielfältigen Region. Zwischen den Zwängen bzw. Potenzialen der Globalisierung und der wiederentdeckten Macht des Lokalen gestalten Menschen, Institutionen und Unternehmen in einem komplexen Zusammenspiel mit Architekten, Fachplanern, Kommunalpolitikern, Entscheidungsgremien sowie Genehmigungs- und Förderbehörden ihre Umwelt. Sie bauen Wohnhäuser und Fabriken, Verwaltungsgebäude und Kulturzentren, soziale Einrichtungen und technische Infrastruktur, sie richten Einkaufsmöglichkeiten, Kanzleien und Praxen ein, sie gestalten Plätze und Gärten – nach ihren Bedürfnissen, Erwartungen, Ansprüchen, Vorstellungen und Träumen. Kurz: Sie bauen Heimat, sie schaffen den Standort Oberfranken. Und das immer wieder neu – zwischen regionalem (Bau-)Dialekt und dem Esperanto globaler Architekturmoden bzw. einer internationalisierten Bauindustrie. 50 aktuelle Beispiele aus Oberfranken – Gebäude unterschiedlichster Typologien, Platzgestaltungen, Stadtplanungen – werden in diesem Buch vorgestellt, wobei der Zusammenhang von Architektur und Region im Fokus der Veröffentlichung steht. Enrico Santifaller AKTUELLE ARCHITEKTUR IN OBERFRANKEN Aktuelle Architektur in Oberfranken Enrico Santifaller Ein Architekturführer Heimat als Versuch und Versuchung Über die Notwendigkeit eines modernen Regionalismus in der Architektur beweglichen Möbeln, später dann mit gezielten Eingriffen oder Erweiterungen der Bausubstanz. Da wird mal die Tür versetzt, dann eine Wand herausgebrochen und im Flur ist auch Platz für ein gutes Stück. Und bei Renovierungen und Sanierungen – derzeit aktuell wegen diverser Verpflichtungen zum Energiesparen – wird schnell mal eine Fassade durch eine andere ersetzt, die wärmedämmender ist. Wie demgegenüber Ort und Räume Menschen prägen und verändern, ist wissenschaftlich noch nicht in Ansätzen erforscht. In den Architekturfakultäten wird das Bauen gelehrt – nicht dessen soziale, nicht dessen psychologische Wirkungen. Die Psychologen und die Soziologen beschäftigen sich mit zwischenmenschlichen Interaktionen, selbst die Stadt-, die Wohn- und die seit Kurzem wieder entdeckte Raumsoziologie liefern zu besagter Frage wenig brauchbare Antworten. Es bleibt bei diffusen und allgemeinen Klauseln wie etwa bei dem schon erwähnten Pädagogen Daum, der auf das „Alltagsleben“ verweist, das „alle Menschen körperlich in einem lokalen Kontext“ verbringen – selbst unter globalisierten oder durch das Internet beeinflussten Lebensbedingungen. Üblicherweise beginnt eine Einlassung zum Thema Heimat und Architektur mit einem Zitat aus dem „Prinzip Hoffnung“ von Ernst Bloch. Diese nicht. Denn Blochs Heimatbegriff ist utopisch, also ortlos. Architektur demgegenüber schafft Orte, wie immer sie auch beschaffen sein mögen. Zum Zweiten hat sich das Heimatverständnis weiterentwickelt, moderne Heimatforscher, gleich welcher disziplinärer Provenienz sie entstammen, gehen von einem aktiven Heimatbegriff aus. „Heimat ist Tatort, Ort der Tat“, schreibt zum Beispiel der Pädagogikprofessor Egbert Daum, Heimat ist „soziales und politisches Handlungs- und Lernfeld für alle Alters-, Klassen- und Herkunftsschichten“. In ein ähnliches Horn, jedoch breiter orchestriert, stößt der Philosoph Peter Sloterdijk im Rückgriff auf den antiken Kollegen Cicero: „Die Heimat als Ort guten Lebens lässt sich immer weniger einfach dort vorfinden, wo man durch den Zufall der Geburt schon ist. Sie muss, wo immer man sei, durch Lebenskünste und kluge Allianzen fortwährend neu erfunden werden.“ Als letzter dieser Gewährsmänner für ein aktives Heimatverständnis sei der Architekt und langjährige Lehrstuhlinhaber für ländliches Bauen an der TU München, Helmut Gebhard, zitiert: Heimat, sagte Gebhard in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk, ist „als Erinnerung und gleichzeitig als Auftrag für die Zukunft“ zu begreifen. Trotz oder gerade wegen der Globalisierung bleibt es humanes Bedürfnis, einen Platz in der Welt zu finden. Heimat feiert derzeit Hochkonjunktur: vom Film – „Wer früher stirbt, ist länger tot“ sei nur als Beispiel genannt – über die Dialektliteratur bis zur Speisekarte à la „Aus Großmutters Kochbuch“ in der Gastronomie. Selbst Wolf Biermann, der vor 20, 30 Jahren jede Erwähnung des Wortes Heimat der Nähe zum Faschismus verdächtigte, publizierte im Jahre 2006 einen Gedichtband mit dem Titel „Heimat“. Freilich, all diese Beispiele zeigen, dass Heimat heute nicht mehr die Heimat früherer Tage ist. Biermann beispielsweise schrieb einen guten Teil besagter Gedichte im südfranzösischen Languedoc und Roussillon. Die „Regionale Küche“, die einige Sterneköche äußerst gewinnbringend vermarkten, kommt ohne ein paar Häppchen „Nouvelle Cuisine“ nicht aus. Die „neuen“ Heimatfilme werden mit modernen Elementen – sei’s die Filmmusik, seien es sekundenschnelle Schnittfolgen – inszeniert. Der Erfolg des Songs „Gekommen um zu bleiben“ der Popband „Wir sind Helden“ zeigt, dass die Versuchung der Heimat auch musikalische Genres erfasst, die gemeinhin nicht des Traditionalismus verdächtigt werden. Der Titel des teilweise mit englischen Wörtern gesungenen Liedes deutet darüber hinaus mit dem nachfolgenden Vers „Wir gehen nicht mehr weg“ die labile Gleichzeitigkeit von Mobilität und Sehnsucht nach Stabilität an. Die allumfassende Mobilität von Waren und Kapital, Informationen und Menschen scheint Ort und Raum zu einer quantité négligeable, einer zu vernachlässigenden Kategorie zu machen. Zu einer rein technischen Kategorie, bei der es allein darum geht, in welcher Zeit wie viele Kilometer überwunden werden können. Obwohl man im Wohnzimmer via Liveschaltungen, Telefon oder Internet in Sekundenschnelle mit fast allen Punkten dieser Welt verbunden sein kann, gleichzeitig aber all diese Medien diese Punkte nivellieren, wächst das Bedürfnis nach Aufenthaltsqualität, Authentizität, gewohnten Ritualen – mithin nach Vertrauen und Sicherheit versprechenden Orten und Räumen. Architekten und Stadtplaner, Gebhard bildet eine der wenigen Ausnahmen, sprechen nicht gerne über Heimat. Wie viele andere Berufsgruppen auch gehen sie dem politischen Missbrauch des Begriffs aus dem Wege, der von der „Entdeckung“ der Heimat als antistädtische, das „natürliche“ Leben auf dem Lande mystifizierende Ideologie Ende des 19. Jahrhunderts über die Nationalsozialisten mit ihrem rassistischen „Blut-und-Boden“-Begriff bis in die jüngste Zeit bei rechtsextremistischen Bewegungen reicht. Auch die Heimatfilmwelle in den 1950er Jahren oder die aktuelle Volksmusikwelle sind eher kommerzielle Ausbeutungen von Nostalgiegefühlen. Nur einmal, in einer Ausstellung des Bundes Deutscher Architekten BDA im Jahre 1963 in Stuttgart, wurde der Begriff benutzt: „Heimat deine Häuser“, so nannte sich diese Schau, war kein Rückgriff auf die Historie, sondern klagte rücksichtslose Spekulationsbauten und bauliche Selbstdarstellungen der Gegenwart an, die vertraute Umgebungen überwucherten. In der Regel verwendeten Architekten in den 1960er Jahren Begriffe wie „Identifikationsmöglichkeit“ oder auch die ähnlich vage „Identität“, Stadtplaner sprachen von „Milieu“ oder „Kiez“. Gemeinsam war allen mit diesen Termini verbundenen Vorstellungen, einen wiedererkennbaren Lebensraum zu schaffen, den sich die Bewohner aneignen, indem sie vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können. Es ging und geht also – jenseits der verwendeten Begriffe – um Beziehungen von Orten und Menschen, von Räumen und Menschen. Um „Sich-zu-Hause-fühlen“, um einen gestaltbaren Freiraum, der gleichzeitig Geborgenheit bietet. Wichtig ist das Wechselseitige: Menschen verändern Orte und Räume, Orte und Räume verändern Menschen. Bloch, nun doch: „Architektur insgesamt ist und bleibt ein Produktionsversuch menschlicher Heimat“, schrieb er im „Prinzip Hoffnung“. Es empfiehlt sich auch hier genau zu sein: Architektur, so Bloch, ist keine Produktion von Heimat, sondern lediglich ein Versuch. Denn Heimat zu schaffen, steht weder bei Architekten Nun ist Architektur, Städtebau zumal, eher dem Statischen verpflichtet, dem Immobilen, dem Langfristigen. Und doch, ein Gebäude, sei es Wohnhaus, sei es eine Verwaltungszentrale verändert sich mit dem Tag des Einzugs der ersten Mieter. Erst mit 144 noch bei Fachplanern noch bei ihren Auftragebern an erster Stelle der möglichen Baumotive. 80 Prozent des deutschen Nettoanlagekapitals stecken in Immobilien. Anlageorientierte Immobilien sollen erstens wertstabil sein und zum Zweiten sichere (Miet-)Zinsen bringen – zumal in Zeiten globaler Finanzkrise eine durchaus verständliche Forderung von gewerblichen wie privaten Bauherrn. Architektur ist keine freie, sondern zweckgebundene Kunst. Sie hat praktischen Bedürfnissen zu folgen, was nicht heißt, dass Architektur praktisch sein muss. Zeitgenössische Flächenproduktion heißt optimierte Grundrisse, heißt ein ökonomisches Verhältnis von Nutz- und Erschließungsflächen, heißt kostengünstige Konditionierung von Raumluft, heißt flexible Rastereinteilung, heißt eine anpassungsfähige Tragstruktur. Heißt vor allem Wirtschaftlichkeit. Und wenn die Gebäudeanmutung der Vermarktung des Gebäudes oder seines Inhalts dient, und nur dann, wird die entsprechend glamouröse Fassade, die entsprechend extravagante Form gebaut. Bei all diesen Zwecken ist Architektur, wie es der Berliner Architekt Konrad Wohlhage ausdrückte, „Schmuggelware“ geworden. So ist auch der Versuch, Heimat zu schaffen, ein zwar nicht gesetzwidriges, aber doch verstecktes Anliegen geworden, das sich hinter der Erfüllung aller Zwecke, Normen und Optimierungen verbirgt. Diese zwei Dinge sind also durchaus vereinbar: auf der einen Seite diese bewusste Weiterführung der europäischen, in diesem Fall der örtlichen Bautradition und dieses neue Arbeiten“. Die Erfüllung der Zwecke allein schafft keine Heimat. Sie schafft keinen Ort, höchstens Unorte. Sie schafft keine Räume, höchstens Flächen. Erst der „ästhetische Eigenwille“, schrieb der Gründungsdirektor des Deutschen Architekturmuseums Heinrich Klotz, schafft den Mehrwert des Humanen. Erst dieser Wille transformiert und transzendiert das Gebäude jenseits aller Zwecke zu einem sinnlich-poetischen Erlebnis – Irrtümer nicht ausgeschlossen. Gemeint ist nicht das Immer-höher, größer, weiter einer den olympischen Disziplinen folgenden Investorenarchitektur. Gemeint ist nicht das Immer-schräger, spektakulärer, überdrehter des Stararchitekten(un)wesens. Gemeint ist nicht das Artifizielle, gemeint ist das Existenzielle – so Gerhard Matzig, Architekturkritiker der „Süddeutschen Zeitung“. Gefordert ist das Vermögen, sozial intelligente Räume zu schaffen, die Freiheit und gleichzeitig Sicherheit bieten. Sogar Sigfried Giedion, Freund Le Corbusiers, Theoretiker des Neuen Bauens und einflussreichster Propagandist der modernen Architektur, wandelte sich– freilich erst nach dem Zweiten Weltkrieg – zum glühenden Befürworter des regionalistischen Bauens. Im Aufsatz „Über einen neuen Regionalismus“, auf Deutsch erschienen in dem 1956 publizierten Bändchen „Architektur und Gemeinschaft“, schreibt Giedion, dass die besten zeitgenössischen Architekten regionalistisch bauen. Ähnlich wie die bayerischen Heimatschützer 50 Jahre vorher, scheint dem nachmaligen Professor für Kunstgeschichte an der ETH Zürich Regionalismus und Modernität kein Widerspruch, sondern Voraussetzung zu sein. Die Anforderungen des Bodens und des Klimas sollen mit zeitgenössischen Mitteln der Architektur ausgedrückt werden. Das Klima erweitert Giedion dahin, dass dieses nicht nur meteorologische Begebenheiten wie durchschnittliche Regenwerte oder Sonnenstand, sondern auch die Lebensgewohnheiten der Region, in der man baut, einschließen soll. Und er geht noch weiter: Schon die moderne Architektur der 1920er Jahre griff, so Giedion, auf nationale Traditionen zurück. Er erwähnt die Holländer Mondrian, van Doesburg und Rietveld und schreibt, dass in den Niederlanden schon im 17. Jahrhundert sehr viel Wert auf eine plane Ausgestaltung der Wände gelegt wurde. Und dass in keinem Land die ebene Fläche so vorherrschend sei wie in der Region der Polder und Kanäle. Giedion verweist in diesem Zusammenhang auf die bunten Tulpenfelder. Den regionalistischen Ansatz in Frankreich findet Giedion in der Fähigkeit, „mit neuen Konstruktionsmethoden zu operieren“, was sich zum Beispiel schon bei den Gewölben der großen gotischen Kathedralen gezeigt hätte. Wichtig beim regionalistischen Ansatz ist das Verhältnis zur Tradition. Dazu noch ein Zitat Giedions: „Selbstverständlich möchte ich keineswegs dahin gehend interpretiert werden, als ob ich Mondrians Bilder als Reproduktionen von Tulpenfeldern betrachte! Aber Mondrian wählt aus den unabsehbaren Möglichkeiten, die in einer Region liegen, jene aus, die am engsten mit unserer Zeit verwandt ist.“ Freilich, wenn den Architekten von den Sozialwissenschaften keine Unterstützung bei der Beantwortung der Frage gewährt wird, wie denn solche Räume beschaffen sein sollen, hilft ihnen nur der Blick auf die eigene Geschichte. Man muss dabei gar nicht auf Vitruv, den antiken Architekturtheoretiker, mit seinen drei Kardinalkategorien der Firmitas (Stabilität), Venustas (Anmut) und Utilitas (Zweckmäßigkeit) zurückgreifen. Auch nicht auf Leon Battista Alberti, den Architekturtheoretiker der Renaissance, der seinen bauenden Kollegen geraten hatte, erst mal das Klima ehrfurchtsvoll zu studieren, bevor sie ans Entwerfen gehen. Es reicht auf die Geschichte der modernen Architektur zurückzugreifen, die nach gängigem Vorurteil vermeintlich unhistorisch, individualistisch und internationalistisch ist. Helmut Gebhard hat in dem einleitend erwähnten Interview darauf hingewiesen, dass genau jene Architekten, die 1907 den Deutschen Werkbund gründeten, bereits fünf Jahre vorher den Bayerischen Landesverein für Heimatschutz aus der Taufe hoben. „Es waren also“, so Gebhard, „die gleichen Personen, die auf der einen Seite den Heimatbegriff verteidigten und auf der anderen Seite das alles so interpretierten, dass man auch in einer ganz neuen Situation heimatgemäß bauen kann. Laut dem Cheftheoretiker der modernen Architektur ist es also möglich, modern und gleichzeitig regionalistisch zu bauen. Zeitgenössische Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig mit vertrauten Bildern, mit den Materialien der Umgebung, mit den Formen und Dimensionen der Nachbarschaft zu arbeiten. Freilich, Architektur bietet nur den Rahmen, während Heimat sich nicht im Physisch-Materiellen erschöpft. Nötig ist gemäß des aktiven Heimatverständnisses die Tat. Also die permanente Neuerfindung, der öffentliche Streit, die individuelle und die kollektive Aneignung des Raums. „Ich will Heimat schüren, nicht Heimat schützen“, sagte der Städteplaner Karl Ganser, als ihm in einem Interview mit der „Zeit“ die aktuelle Bauunkultur vorgehalten wurde. Schüren von Heimat heißt, die Architekten und Stadtplaner bei ihrem Produktionsversuch von zukünftiger Heimat nicht alleine zu lassen. In einer heimatlosen, weil auf ständige Mobilität getrimmten Zeit heißt Schüren von Heimat aber auch, dass Heimat nur insoweit bewahrt werden kann, wie sie in einer gemeinsamen, allen – Menschen mit und ohne Migrationshintergrund – offenstehenden Leistung weiterentwickelt werden kann. Einen Versuch ist es wert. 145

![University of Kansas School of Business Lawrence [US]](http://s1.studylibde.com/store/data/008039794_1-ea24339fe613869069f6cb2f02ba52fb-300x300.png)