Lothar Knessl Die Frage nach dem Komischen Aus einem Gespräch

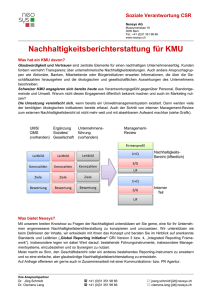

Werbung

Lothar Knessl Die Frage nach dem Komischen Aus einem Gespräch mit Clemens Gadenstätter, «comic sense» eingeschlossen Introduktion – Clemens rennt. Nicht den Aufträgen nach. (Fein, daß er nicht muß.) Sondern für das physische Wohl. Das psychische mag sich während des Sitzens einstellen. Wie alle Kom­ponisten, muß Clemens viel sitzen. Lange Werke brauchen ihre Zeit. Und liebend gern schreibt er meist lange Stücke. Un­ter dreißig Minuten fänden all die einströmenden Struktur­phan­tasien kaum ihren eingedachten Platz. Also lan­ge sitzen für lange Werke. Zwingender Kontrapunkt: Clemens läuft zwei- bis dreimal die Woche. Möglichst gleich Montag morgens. Schwungimpuls für die Folgetage. Oder er fährt Rad, wandert über die Berge, geht zumindest – schnell? – ­einkaufen. Auf kling­ende Feinheiten erpicht, schätzt man sie auch in der Kü­che. Türkischer Kaffee nur mit Kardamom. Das Spu­ren­­ele­ment, das die Komposition veredelt. (Wir reden von Musik.) Ausgleichshalber bewegen sich auch andere Komponisten. Sie dirigieren, schwimmen, fahren Ski, klettern. Durchstöbern den Wald nach Pilzen. In Österreich Friedrich Cerha, Gösta Neuwirth, Georg Friedrich Haas, Herbert Grassl. Auf Pilz­ken­ner John Cage muß man sich nicht berufen. Ein schon abgeklappertes Thema. Lassen wir es weg bei Clemens. Vom Wald­rand zum Arbeitstisch. Dort sitzend, erreicht ihn 2001, zu günstiger Stunde, der Erste Bank Kompositionsauftrag. Ein En­sem­blestück für Wien Modern 2003. Spielen soll das Klang­­­­­forum Wien. Mein Vorschlag: die – übliche – Dauer von zwan­­zig bis fünfundzwanzig Minuten. Ein Fehler. Ich hätte es wissen müssen. Clemens wittert Zeitreserven und Entfaltungs­raum. Das Or­chesterwerk Polyskopie für Donaueschingen 2001 ist bereits abgeschlossen. Übrigens geriet dann die Ur­aufführung dieser hell klingenden, aus reduziertem Material beweglich wachsenden, unaufdringlich komplex versponnenen Musik zum Licht­blick dieses Donaueschinger Jahrgangs. Ohne die weiteren be­teiligten Österreicher, Wolfgang Mitter­er, Beat Furrer und Frie­derike Mayröcker (Hörspiel), hätte er bestenfalls Kienspan-leucht­kraft erreicht. (Kein Lokal­patrio­tis­mus.) Verborgen im Clemensschen Notizbuch lauerten skizzierte Ideen. Nun ließ er sie frei. Umgestülpter Common sense – Die Folgen erleben wir 2003. Die Komposition heißt comic sense und dauert gut eine Stunde. Drei Staffeln à la TV, aber keine Seifenopernstaffeln. Sinngemäß vielleicht ableitbar von den kurzen Staffeln im anglo­amerikanischen Raum mit purem Wortwitz. Scherzo/ Trio/Scherzo. Wirklich «heiter» und Reprise? Romantische Wiedergeburt? Und obendrein noch Klavierkonzert? Falsche Fährten gelegt? Assoziationen heraufbeschworen? Wir werden hören. Nahezu Mahler-Länge. Das verdreifacht nicht das Preisgeld. Leider. Damit hat sich Clemens schon öfters abfinden müssen. Sein akribisches, zeitraubendes Komponieren langer Stücke bedingt einstweilen zusätzliche Existenz-Ab­sicher­ung. Lehrauftrag an der Musikuniversität Wien, Gast­professur an der Musikuniversität Graz (Theorie und Ana­lyse). Andererseits sichert dies Freiperioden zum Kompo­nieren. Als Trostgewinn gelingt eine «Doppeluraufführung» von comic sense in Berlin und Wien. Da steht das Klangforum dahinter. Und das gefällt allen Beteiligten. Seltener Fall. – Eine günstige Konstellation, sagt Clemens: «Ich glaube, ich bin in der sehr glücklichen Situation, daß ich die eigenen Impulse in Aufträge ummünzen kann, zum Glück auch in den nächsten Jahren. Eine Ausnahmesituation. Das heißt: Die Thematik ist eigener Impuls und wird zum Auf­trag. Es ist immer so, daß ich neben meinem Schreibtisch ein Büchlein habe, wo Ideen einfließen, die sich zu einem Stück entwickeln, die aber im gerade zu schreibenden Stück nicht bearbeitet werden können und die ich darin auch gar nicht bearbeiten will. Es lagern sich also Gedanken für andere Stücke ab. Für comic sense erstens die Beschäftigung mit dem Klavierkonzert, zweitens mit so etwas wie Komik unter An­führungszeichen, ohne – das muß ich sofort sagen – komische Musik schreiben zu wollen. Das ist etwas, was mir am entferntesten läge. Die Ideen dazu waren schon da, als der Auf­trag gekommen ist. Noch nicht da war die Besetzung, da reibe ich mich gern an den Möglichkeiten oder Gegebenheiten.» Jedenfalls keine komische Musik. (Clemens lächelt zu­stimmend.) Wie aber wirkt sich der Begriff «comic» kom­ positorisch aus? «Wenn ich vom Titel ausgehe: Er spielt natürlich auf eine Abart von ‹Common sense› an, hier Sinnsuche nicht auf normale Art und Weise, sondern quasi auf von mir beobachteten oder analysierten Strukturen, auch Rezeption ‹komischer› Texte verschiedenster Medien wie Filme oder Literatur, auch die ganz wenigen Versuche musikalischer Natur, aus denen erkennbar wird, wie Komik überhaupt entsteht. Aus diesen Beobachtungen habe ich mir dann eine Kompositionstechnik sozusagen gezimmert, wie ich mit Materialien, Klängen um­zugehen hätte, und – ganz wichtig! – ohne in irgendeiner Wei­se daran zu denken, ob das komisch wird oder nicht.» Effekt – Bezeichnend für Clemens: das Beachten anderer Kunstgebiete. Spartenüberschreitung. Immer wieder die Zu­sammenarbeit mit anderen Künstlern: Video (Toni Kay), Tanz (Rose Beuss), Literatur (vor allem mit Lisa Spalt, seiner Le­bens­­gefährtin; etwa ballade 1 oder das Schreibspiel Tag/day). – Komik entsteht oft durch das Unerwartete, kann visuell wirksam werden, oder akustisch … «Genau. – Es war zum Beispiel eine meiner Kompositions­techniken, versucht zu haben, musikalischen Zusammenhang zu erstellen, indem möglichst große Oppositionen aufeinander treffen – das ist ein paradoxes Unterfangen! Es gibt natürlich keine Klänge, die einander widersprechen, weil wir gemäß unserer Wahrnehmung ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT immer Sinn suchen. Eben mit diesem Paradoxon wollte ich arbeiten. Nicht von vorneherein diese Abstufungen, wie wir sie von Stockhausen oder Lachenmann kennen – wie man halt schön seriell abstuft –, sondern sozusagen das Pferd von hinten aufzuzäumen und die nicht zueinander passenden Dinge zu einer Struktur zu verweben. Da kommt man dann plötzlich drauf, daß das, was an sich ein Gegensatz wäre, überhaupt nicht so gegensätzlich ist.» Da geht allerdings einiges vom sogenannten Effekt des Un­er­warteten verloren. Bedeutet ja außer Wirkung auch Erfolg, oder, französisch als Effet, den Kugeldrall beim Billard – die Sache läuft in eine andere, quasi unerwartete Richtung. «Wie schon gesagt: Es geht mir nicht um komische Musik, nicht um die Wirkung, daß etwa zwei klanglich unterschiedliche Elemente effektvoll aufeinanderfolgen, sondern – ein bisserl emphatisch gesagt – um die Sinnsuche von musikalischer Struktur aus meinem Blickwinkel. Kurz noch über meine Be-obachtungen von Komik und komischen Verhaltensweisen, etwa im Literaturfilm: Sehr wichtig ist, daß Komik immer oder sehr häufig damit spielt, daß eine Situation quasi die Nach­­ahm­ung einer bekannten Situation ist, aber anders weiter­geht. Das Faktum von mimetischem Verhalten innerhalb von komischen Strukturen ist ganz wesentlich: Etwas ist fast so, aber doch nicht ganz so.» (Indirekt deutet Clemens damit ein Komposi­tionsprinzip von comic sense an.) «Es geht mir nicht um einen daherkommenden Effekt, da müsste ich ja etwas dramaturgisch aufbauen, dabei eine große Arbeit leisten, bis das Unerwartete seinen Effekt hat. Ziehe ich das Unerwartete zur Strukturbildung heran, gibt’s den Effekt, wenn überhaupt, auf einer anderen Ebene, vielleicht auf einer großformalen, nicht in der Detailarbeit.» Clemens ist freilich ein perfekter Detailarbeiter. Die Parti­turen verraten es. Weithin gelungene Versuche, mit musikalisch unüblichen Zusammenhängen zu spielen. Für den Ansatz wählt er lapidare, bekannte, mitunter simple Modelle. Rund­um klopft er sie auf ihren Kern ab. Verwandelt sie akustisch. Musikalische Kernspaltung und sofort neuartige Zusammen­fügung. Geraten sie gezielt in wesensfremde Um­felder, fallen sie auf. Kontraste stellen sich ein. Kontrast wollen heutzutage so manche nicht benützen. «Ich würde ihn, bezogen auf comic sense, nicht vermeiden, weil Kontrast für mich etwas sehr Wichtiges ist, aber ich wür­de ihn vermeiden, um damit Wirkungen zu erzielen. In einem wunderbaren Buch definiert der britische, sozialkritisch engagierte Philosoph Bertrand Russell Macht als die Hervor­bring­ung einer erwarteten Wirkung. Und darum geht’s mir überhaupt nicht. Ob mein Stück komisch wirkt oder brutal, darüber will ich jetzt nicht reden, denn wir Komponisten wissen wahrscheinlich am allerwenigsten (lacht) über diese Art von Wirkung unserer Musik, oder wie Rezeption hier passiert. Es ging mir tatsächlich darum, mit Strukturen Musik zu erarbeiten, die auch durchaus belächelt worden sind, weil sie ins Un­ernste hinüberkippen, weil sie der ‹hohen Kunst› nicht wirklich entsprochen haben, obwohl auf sie, das will ich auch sa­gen, meines Erachtens die bedeutendsten Produkte bauen, ob es nun Büchners Leonce und Lena ist oder Billy Wilders Man­che mögen’s heiß et cetera, die Liste ist lang.» Clemens, der Vielbelesene, springt durch die literarischen Kategorien. Schreibt Selbstdurchdachtes. Hat, wenn es um Wahrnehmungsexperimente geht, Michel Foucault, Harry Mathews, auch Max Ernst und Ilse Kilic, sogar Fritz Widhalm, selbstverständlich Lisa Spalt zitierend bei der Hand. Schreibt und komponiert sozusagen gegen das Selbstverständliche. I – II – III, Phase A – Einige Blicke in die Partitur von comic sense: Feingliedrigkeit dominiert. «Ich würde sagen: Es gibt zwar auch große formale Dinge, aber das Stück ist, wie die meisten von mir, als Partitur sehr detailliert. Das Detail ist ja ein Klangelement, und die Detail­arbeit ist so etwas wie die Körnung eines Klanges, bestimmte Färbungen von Klängen. Es ist natürlich auch eine kompositorische Aufgabe, über die Detailliertheit von klanglichen For­mulierungen eine großformale Strecke bearbeiten zu können. Sicherlich ist es keine sogenannte großflächige Partitur. Die Technik hat sich gegenüber den davorliegenden Stücken we­sentlich verändert. Auf der einen Seite hat sich das Grund­material ein bißchen ausgeweitet – ich arbeite aber nach wie vor, und in diesem Stück vielleicht noch ärger, mit unglaublich (Anführungszeichen!) banalem Material –, auf der anderen Seite ist der Pool für mich nicht mehr so, daß ich die Reduk­tion für so wahnsinnig wichtig erachte, sondern es werden die Bearbeitungstechniken sozusagen immer rabiater und rabiater. Es ist nicht mehr so wie in Polyskopie, daß der Ausgangspunkt ein einziger Materialklang ist. Die Bearbeitungstechnik ist jetzt eher so, daß die – bildlich gesagt – Maschine, die das zersägt, analysiert et cetera, auf verschiedene Materialien wirkt, und dann ändert sich doch auch mal die Maschine, sie wird eine andere. Früher war es vielleicht so, daß ich verschiedene Maschinen auf ein Material habe wirken lassen und dadurch versucht habe, Veränderungen zu erzielen. Jetzt versuche ich es mit verschiedenen Materialsträngen – Material-Haptik sozusagen, wie sich unterschiedliche Materialien angreifen lassen, was hier sehr wichtig ist. Es gibt, metaphorisch ge­sprochen, samtiges Material, Plastikmaterial et cetera.» Clemens legt nebstbei Fährten des Aufdeckens, unter de­­­ren Aspekt man das Stück lesen, hören kann, aber nicht muß. Kann es ebenso als «ganz normale» ernste oder neue Musik hören. Solche Fährten (irreführende?), solche Assozia­tions­möglichkeiten lenken durch die Untertitel in allen Staf­feln auf historische Formen. 19. Jahrhundert. Clemens lacht. Ist natürlich beabsichtigt: «Daß irgendwo die geschichtlichen Positionen und die Bearbeitung von uns bekannten Größen – ich meine nicht musikgeschichtliche, sondern gelernte Hörweisen; mir geht es darum, wie wir hören –, daß also das im Zentrum steht und ich es einfließen lasse durch Untertitel, ist auch durch andere Stücke, die ich gemacht habe – (zum Beispiel Variationen und alte Themen) – relativ klar.» Abgesehen vom Keyboard: Das Klavier kommt auch als «normales» Klavier vor. Dessen Klangbild ist extrem historisch belastet. Bleibt dieses so stehen? «Es nur so stehen zu lassen ist, hoffe ich, doch nicht ganz gelungen, sondern daß es sich irgendwohin verwandelt. Die Beobachtung zur Komik hat mich darauf gebracht, eine Para­doxie anzusteuern: Das Klavier ist ein Klavier, das ein künstliches Klavier aufgesetzt bekommt, ein elektronisches, das Key­board. Die damit zusammenhängende Frage nach der Künst­lichkeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, einen durchaus teuflischen, weil in unserer Kultur und in der Betrachtungs­weise von diesem Möbelstück Klavier die Frage nach der Künst­lichkeit absurd geworden ist. Ist das Klavier künstlich oder Natur? Es hat mit Natur überhaupt nichts zu tun. Wenn ich aber dem Klavier ein künstliches, elektronisches dazugebe, ist es plötzlich doch mehr Natur als das elektronische. Daraus ergibt sich ein Riesenfeld von Spekulationen, von kompositionstechnischen Annäherungen, Entfernungen, wie jetzt das alte Klavier, ich will nicht sagen: das historische, erweitert wird. Es gibt noch weiteres Klaviertechnisches, wo ich das ge­nauso versuche. Übrigens arbeite ich auch im gesamten Key­board- und Sampler-Material mit bekannten Größen. Ich dringe nicht durch Elektronik in Verhaltensweisen des Klang­es ein, die er sonst nicht hätte, sondern ich verwende auf gleicher klanglicher Basis die Materialien, Spielformen für diese Keyboards – eigentlich Billigzeug –, grundsätzlich zuerst einmal auf der Basis des (Anführungszeichen!) Bekannten.» I – II – III, Phase B – Die Aufführungsmöglichkeiten: alle drei Staffeln mit attacca-Anschlüssen. Oder jede einzeln. Oder die zweite und dritte kombiniert. Von Staffel zu Staffel abnehmende Dauer: je etwa 28, 20 und 12 Minuten. 14 Spieler (samt Nebeninstrumenten), einschließlich einem Midi-Key­board-Spieler und zwei Schlagwerkern mit reichem Instru­men­tarium. Dazu der Solo-Pianist mit dreipedaligem Flügel, darauf das SoloKeyboard. Viele Instrumente klingen sowohl echt als künstlich («Elektro-Combo»). Was aber ist echt, was künstlich? Die Frage ist ein Thema des Werkes. Auch eine Sache der Wahrnehmung. Minuziös listet Clemens die MidiKeyboard-Einstellungen auf, deren gewünschte Klang- und Geräusch-Spektren. Alles höchst präzise notiert. Auch die Samples exakt hergestellt. Synthetische Musik, graduell abgehoben von der «echten». Kommentar, Echo, Nach­ ahmung. Oder gar falsche Fährte? Kunst darf, soll künstlich sein. Da­gegen ist nichts einzuwenden. Er hört, was er schreibt. Min­destens neunzig Pro­zent. Der Rest erweckt Neugier, birgt Über­raschung, sagt er. I: Grand Scherzo Concertant. Widmung: Für Florian Müller. Sicherlich Dank und Reverenz für die enorme Plage, die Florian mit dem Clemensschen akkor(d/t)anz für Klavier solo hatte. Ein dichter Riesenbrocken. Zum Ausgleich erbat sich Florian ein Klavierkonzert. Leicht ist es nicht geworden. Die erste Staffel also: meist rasch, knappe Kernmodelle, Ska­len­figuren, gegengesteuerte Akkordelemente, kurze Wieder­holungseinschübe. Vielleicht doch der Scherzo-Typ im – ge­brochenen – Visier. Und die Annäherung an das da capo. Irgend­wie auch ein «Als ob»-Verfahren (siehe Strawinski). Zwischendurch Parodie-Einschübe in wechselnden Tempi. Parodie, ein musikhistorischer Terminus: die Umformung eines Tonsatzes zu einem neuen Werk. Man bleibt nahe der Quelle, schöpft aus ihr, um ihr dann eine andere Klangvor­stellung überzustülpen. Verzerrung, komische Konstellation, Bloßlegen von Diskrepanz? «Beinahe im Sinn von Verzerrung. Zeitliche und harmonische Verzerrungen, mit quasi falschem Notentext arbeiten, das gleiche musikalische Material mit einem anderen Sinn versehen. Zum Teil auch Annäherungen an Bekanntes. Die Paro­dien sind so etwas wie formale Zerrspiegel. Auch mit einkomponierten Fermaten-Klängen, wo das Brennglas der Analyse plötzlich nicht einsetzt, wo ich also nicht auseinandernehme, sondern wo es bestimmte parodistische Merkmale einfängt. Das ist eine formale Kategorie durch alle drei Staffeln hindurch.» II: Entreacte en miniature. Widmung: Für Lisa Spalt. Wieder so eine paradoxe Anspielung im Titel. Und eine Portraitskizze? «Eher nein. Kein Charakterbild, das wäre eine Einengung. – Es hat viel mit den Jahren gemeinsamer Arbeit zu tun, mit ­kom­menden, neuen gemeinsamen Projekten. Das weist in die Zukunft.» Zweifellos ein Zeichen der Zuneigung. Die Musik ist hier streckenweise weniger schnell. Aufgelockert, aufgesplittert bis zu Einzelereignissen. Im ständigen Wechsel quer durch die Klangpalette. Die Scherzo-Faktur schimmert durch, den Pa­ro­dien sind Trios beigesellt. «Die Geschwindigkeit ist gegenüber der ersten Staffel an­ders, sie ist insular. Und es gibt sehr viele, sich immer wieder unterbrechende Partikel. Wie in allen Teilen wird mit dem Scherzo-Trio-da capo-Schema gespielt.» III: Danse mimétique. Widmung: Simba Al’aqwani. Wer wird da begrüßt? «Der Widmungsträger ist ein sehr guter Freund von mir. Das ist sein Spitzname …» Bleibt also inkognito. – Der Titel ist obligaterweise nicht wörtlich zu nehmen. Keine Tanzmusik. «Nein (lacht). Er ist gewissermaßen ein Bild der Technik: wie vom Klaviersatz aus der ganze Orchestersatz strukturiert ist. Da wird das quasi Nachahmende, das mimetische Ver­hal­ten, welches das ganze Stück durchzieht, auf die strukturelle Ebene zurückgeführt. Es ist gleichsam immer alles in Projek­tionen, man kann durchaus sagen in Gleichzeitigkeit, vorhanden. Jeder ahmt jeden nach.» Das Tempo ist meist wieder höher. Ein nun sehr verdichtetes Klanggeschehen. Die Musik drängt weiter. Ursprungs­ele­mente tauchen wieder auf. Ebenso die – nun verkürzte – Da-capo-Annäherung. (Finale ohne her- kömmliche Final-Attitüde.) Gleichsam ein zusammengedrückter Zieharmonikabalg, in­wendig voller Energie. Das E-Akkordeon schreit denn auch, pesante, «übertrieben laut», auf. – In Spuren, vor allem in der Konsequenz der Denkansätze, finden sich noch Einflüsse des Lehrers Lachenmann. «Es wäre ein Malheur, falls von Lachenmann bei mir nichts hängengeblieben wäre. Ich reklamiere für mich, von solchen Kollegen, etwa auch vom frühen Stockhausen, ein bisschen beeinflußt zu sein. Aber auch von der viel älteren Form eines ganz normalen Kontrapunkts: Jagden, wo sich etwas nachjagt, dann gleichzeitig kommt, wieder im Sinne von comic sense. Wie viele komische Nachlauf-Situationen es gibt! Ein echter Kick beim Komponieren war für mich, daß mir viele ur­ernste Musik plötzlich mit Erfahrungen wie beispielsweise mit Charlie Chaplin übereins kam, weil sie nämlich auf der gleichen strukturellen Ebene arbeitet.» Zukunft ohne Oper – Positive Einflüsse will Clemens nicht verheimlichen. Er besucht Konzerte, um etwas zu erleben. Ein gutes Stück zu hören ist für ihn Bereicherung. Ausschüttung von Glückshormonen. Auch kritisches Reflektieren ist ein Ge­winn. Sein Konzentrationsvermögen ist gestärkt. Keine Ab­lenkung durch schönen Fensterausblick. Im Falle eines solchen hätte steinige Wüste Vorrang. Jedenfalls bei der Arbeit resistent gegen Umwelteinflüsse. Er wird das brauchen. Zwei wichtige Aufträge sind zu erfüllen. Der Erfolg mit Polyskopie in Donaueschingen war dafür entscheidend. Ein «Effekt», den Clemens sicherlich nicht ablehnt. Zuerst kam Armin Köhler, Chef der Donaueschinger Musiktage. Er wolle wieder ein Stück. Im Clemensschen Kreativbüchlein standen erste No­tizen über ein Großprojekt für Vokalsoli, Chor, Orchester und Elektronik; mit Texten von Lisa Spalt. Jede Länge vorausahnbar. Köhler hat zugegriffen. Uraufführung 2005. Aber zwischendurch doch auch eine kleine Sache, als Seitenstrang: ein Stück für sprechende GitarristIn, zu einem der Caprichos von Goya. Nur unglaubliche sechs Minuten soll es dauern. Da er doch soviel und immer wieder mit Texten arbeitet: keine Oper? Mit ihr hat Clemens Probleme. («Repräsentationsstätte für Schein­­gefühle.») Nein, Oper interessiert ihn nicht. Auch kein Musik­theater. Wäre für ihn gestisch sehr schwierig. Aber er liebt die Oper. Nicht jede. Barockopern ja; er hört sie mit Riesenspaß. Die große Herausforderung wäre für ihn das Vi­suelle. Die sinnvolle Eingliederung der visuellen in die textlichen und musikalischen Strukturen. Sein allergrößtes Pro­blem: der schauspielende Mensch auf der Bühne. Das läßt sich für ihn derzeit strukturell nicht lösen. Sein – begrüßenswerter – Standpunkt: Hände weg von einer Gattung, zu der ihm der Zu­gang fehlt. Kein Manko. Webern schrieb auch keine Opern. (Allerdings nur kurze Werke). Und Bruckner oder Mahler schrieben, trotz Textbezug, ebenfalls keine Opern (allerdings lange Werke). Clemens in guter Gesellschaft. Lothar Knessl: Die Frage nach dem Komischen. Aus einem Gespräch mit Clemens Gadenstätter, «comic sense» eingeschlossen, in: Katalog Wien Modern 2003, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2003, S. 147-149.