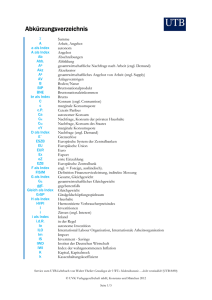

Probeseiten + Inhaltsverzeichnis

Werbung

Physiotherapie von A – Z S. 1 Wörterbuch Englisch – Deutsch S. 987 aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG Aerostatik A Aerosole: Freiluftinhalation Sole Gradierstollen, Bad Kreuznach. Aerostatik f; Etym.: lat. aer „Luft“ u. griech. statike „Lehre vom Gleichgewicht“; engl.: Aerostatics Kontext: Physik Lehre der unbewegten, insbesondere der strömungsfreien Gase. Beschäftigt sich u. a. mit Dichteverteilungen in der Atemluft, Zusammensetzung der Höhenluft, Luftdruckschwankungen, den Partialdrucken in Gasgemischen. (Vgl. ▶ Strömungslehre.) Affekt m; Etym.: lat. affectus „Gemütsstimmung, Erregung“; engl.: Affect Kontext: Psychologie Gemütserregung, die sowohl eine emotionale als auch eine körperliche Dimension hat, z. B. die Bereitschaft, beim Affekt „Zorn“ mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Die Affektivität ist die Gesamtheit aller Affekte. Als affektiv wird ein Verhalten bezeichnet, das überwiegend von der Gemütserregung und weniger von kognitiven Prozessen bestimmt wird. Physiotherapie: A. ist nicht Gegenstand der physiotherapeutischen Behandlung, spielt aber in Bezug auf die Interaktion mit dem Patienten eine Rolle. Affektive Gesichtsschmerzskala f; Etym.: lat. affectus „Gemütsstimmung, Erregung“ u. scalae „Leiter, Treppe“; Abk.: FAS; engl.: Facial affective pain scale; Syn.: Affektive Gesichtsskala Kontext: Kiefergelenksbehandlung Kinder mit Kopfschmerzen haben signifikant mehr psychologische Probleme als Kinder ohne Kopfschmerzen. Um einen Eindruck über die emotionalen Einflüsse auf den kindlichen Kopfschmerz zu bekommen, kann man die FAS einsetzen. Der Therapeut beginnt die Erfassung folgendermaßen: „Ich sage dir nun einige Wörter, die Menschen häufig mit ihren Kopfschmerzen verbinden. Und ich frage dich, ob einige Wörter auch auf dich zutreffen, wenn du Kopfschmerzen hast: traurig, verängstigt, aufgewühlt, böse, erschrocken oder besorgt.“ Dann zeigt er dem Kind die FAS mit der Aufgabe, das Gesicht zu wählen, das mit ihm übereinstimmt, wenn es Kopfschmerzen hat. Affektive Psychose f; Etym.: lat. affectio „Einwirkung, Beschaffenheit, Stimmung, Neigung“ u. griech. psyche „Seele, Gemüt“; engl.: Affective psychosis Kontext: Psychiatrie Zu den a. P. gehören ▶ Depression und ▶ Manie. Sie können getrennt voneinander (unipolar) oder durch einen Wechsel beider Phasen (bipolar) auftreten. Die spezifischen Symptome können sich bei beiden Krankheitsbildern bis hin zum wahnhaften Erleben entwickeln. Im akuten Zustand sind physiotherapeutische Maßnahmen kaum einsetzbar. Affektive Störung f; Etym.: lat. affectus „Gemütsstimmung, Erregung“; engl.: Affective impairment; Syn.: Affektstörung Kontext: Neurologie Akute, chronische oder episodische Störung des Affektes im Sinne einer nicht adäquaten Reaktion auf Situationen (veränderte Grundstimmung); Affektive Gesichtsschmerzskala (nach McGarth u. Koster 2000). 22 aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG Affolter entweder als übermäßig gesteigerte (Manie bzw. Dysphorie) oder übermäßig niedergeschlagene Stimmungslage und Energielosigkeit (Depression). Ca. 80 % der Schlaganfallpatienten leiden unter einer Depression aufgrund eines Neurotransmitterungleichgewichts (nicht reaktiv). Physiotherapie: Klare Strukturierung des Therapieinhaltes und Einhaltung einer professionellen therapeutischen Distanz. Wesentlich ist, dass der Therapeut das gezeigte Verhalten adäquat einordnet. Die Störung ist physiotherapeutisch nicht direkt zu beeinflussen. Affektlabilität f; Etym.: lat. affectus „Gemütsstimmung, Erregung“ u. labilis „leicht dahingleitend, leicht gleitend“; engl.: Labile affect Kontext: Neurologie Verminderte Dauer und übermäßig häufiger Wechsel der Gemütsbewegungen v. a. nach hirnorganischer Schädigung. Physiotherapie: A. ist physiotherapeutisch nicht direkt zu beeinflussen. Vermieden werden sollte eine Problematisierung der Affekte. Afferenz f; Etym.: lat. afferre „herbeitragen“; engl.: Afference Kontext: Neurophysiologie Information, die aus der Peripherie des Körpers an das Gehirn gesendet wird. Ein sich bewegender Arm erzeugt z. B. einen afferenten Informationsfluss (vgl. ▶ Deafferenzierung, ▶ Efferenz). Somatosensible A.: Nervenfasern für Berührungsempfindung, Temperaturwahrnehmung, Schmerzwahrnehmung, Propriozeption. Sensorische A.: Nervenbahnen aus Auge, Ohr, Nase, Zunge und Gleichgewichtsorgan. Viszerale A.: Nervenfasern des vegetativen Nervensystems, die aus den inneren Organen stammen. Afferenzsynthese f; Etym.: lat. afferre „herbeitragen, hintragen“ u. griech. synthesis „Zusammensetzung, Zusammenführung, Verknüpfung“; engl.: Afference synthesis Kontext: Neurophysiologie Wesentliches Element des Konzepts des funktionellen Systems von Anochin; Ergebnis des Verrechnungsprozesses aller Rezeptorinformationen (auslösende Afferenzen und Umgebungsafferenzen) und Gedächtnisinhalte. Die A. führt zur Entscheidung über das Bewegungsziel, woraus das Handlungsprogramm inklusive der Festlegung wichtiger Reafferenzen abgeleitet wird. Als resultierende Efferenz wird ausgegeben: die Efferenzkopie als Modell zur Vorhersage des erwarteten Ergebnisses (hier Aktionsakzeptor; ▶ Antizipation) und die Efferenz an die Effektoren (Muskulatur). Das Modell der Ergebniserwartung wird zum ▶ Aktionsakzeptor. Die Reafferenzen werden wieder in der A. verarbeitet und stehen dem Aktionsakzeptor für den Vergleich zwischen der Erwartung und dem realen Ergebnis zur Verfügung. Das Ergebnis des Vergleichs verursacht bei Nichtübereinstimmung eine Korrektur der Handlung und eine möglichst gut angepasste veränderte Efferenz. Besteht Übereinstimmung, wird der aktuelle Aktionsakzeptor gelöscht und durch den neuen Aktionsakzeptor für die nächste Bewegungshandlung ersetzt. Affolter Syn.: St. Galler Modell, Wahrnehmungskonzept nach Affolter Kontext: Pädiatrie, Neurologie, Geriatrie Auf der Entwicklungspsychologie nach Piaget beruhendes Wahrnehmungskonzept der Logopädin und Psychologin Felicitas A., die sich intensiv mit Wahrnehmung beschäftigt hat. Nach A. ist Wahrnehmung eine Interaktion mit der Umwelt. Die Umwelt wirkt auf den Menschen, der sich selbst jedoch in seiner Körperlichkeit nur in Interaktion mit der Umwelt wahrnehmen kann. Umwelt und Alltag sind immer wieder mit neuen Problemen für den Patienten verbunden, die gelöst werden sollen. Dabei spielt das taktil-kinästhetische und propriozeptive System eine wichtige Rolle. In der A Affolter. Eine Patientin mit linksseitiger Hemiplegie wird beim Käseschneiden geführt. aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG 23 First Metatarsal Rise Sign F Finkelstein-Test. First Metatarsal Rise Sign n; Etym.: engl. first „erst, zuerst“, griech. meta... „hinter...“, tarsos „Fußsohle“, engl. to rise „sich erheben, anheben“ u. sign „Zeichen“; engl.: First metatarsal rise sign Kontext: Diagnostik, Medizinische Trainingstherapie Schnelltest zur Überprüfung der passiven Funktion der M. tibialis posterior Sehne, die für die Stabilität des Fußgewölbes notwendig ist. Der Patient steht gleichmäßig auf beiden Beinen. Der Therapeut rotiert den Unterschenkel nach außen, dies entspricht einer Varusstellung des Kalkaneus. Der Test ist positiv (d. h. Dysfunktion der M. tibialis posterior Sehne) bei Abheben des Köpfchens des Metatarsale I. Fisher-Yates-Test m; Etym.: nach dem Biologen, Genetiker, Evolutionstheoretiker und Statistiker Ronald Aylmer Fisher (1890, London – 1962 Adelaide, Australien) u. dem brit. Statistiker Frank Yates (1902–1994); engl. test „Prüfung, Untersuchung“; engl.: Fisher´s exact test; Syn.: Exakter Fisher-Yates-Test, Exakter-Fisher-Test Kontext: Statistik Nichtparametrischer, exakter Hypothesen prüfender Test. Der F. dient der Bestimmung der ▶ Wahrscheinlichkeit, dass zwei ▶ Häufigkeitsverteilungen eines zweifach gestuften (binären) Merkmals zweier unabhängiger ▶ Stichproben gleich verteilt sind. Eine weitere Anwendung besteht in der Überprüfung eines Zusammenhangs zweier in einer Stichprobe erhobener Alternativmerkmale. Ohne geeignete Statistiksoftware kann der F. bei kleineren ▶ Stichprobenumfängen auch anhand von Tabellenwerken ausgewertet werden. 280 Fitness f; Etym.: engl. „Leistungsfähigkeit; Eignung, Tauglichkeit“ Kontext: Prävention, Psychologie Körperliche Leistungsfähigkeit, die eng mit psychischem Wohlbefinden verknüpft ist; beide Faktoren tragen zur Gesundheit bei. Ein körperlich leistungsfähiger Mensch wird seltener krank. Körperliche Aktivität und Ernährung beeinflussen die F. Fitnesstraining n; Etym.: engl. „Aufbauprogramm zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit“; engl.: Fitness training; Syn.: Gesundheitssport Kontext: Trainingslehre, Prävention Dient dem Erhalt oder der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Gegensatz zum Leistungs- bzw. Spitzensport (Maximalleistungen innerhalb bestimmter Sportdisziplinen) oder der Rehabilitation (Wiederherstellung gestörter bzw. verloren gegangener Funktionen) und dient der Prävention vor Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems (z. B. Bluthochdruck), des muskuloskeletalen Systems (z. B. Osteoporose, Distorsionen), der inneren Organe (z. B. Diabetes mellitus). Fitzgerald-Test m; engl.: Fritzgerald test Kontext: Medizinische Trainingstherapie, Manuelle Therapie Test auf Labrumläsionen am Hüftgelenk; hohe Spezifität, im Vergleich zu anderen Tests höhere Treffsicherheit; muss aber durch Magnetresonanztomografie (MRT) bestätigt werden. Ausführung: der Patient befindet sich in Rückenlage, sein Fuß liegt in der Leiste des Therapeuten; die laterale Hand des Therapeuten fixiert das Knie, die mediale Hand die kontralaterale Hüfte des Patienten. Bewegung des Beins im Hüftgelenk aus Extension, Abduktion und Außenrotation in 90° Flexion (oder endgradig), Adduktion und Innenrotation (Halbkreisbewegung). Beurteilung: der Test ist positiv bei Provokation des typischen Schmerzes. Fitzgerald-Test. aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG Flachrücken, thorakaler Fixateur, externer m; Etym.: franz: fixateur „Befestiger“ u. externe „äußerlich“; engl.: Fixator, external Kontext: Traumatologie Von außen durch die Haut befestigtes Haltesystem, das einen Knochenbruch bei möglichst geringer Weichteilschädigung stabilisiert. Der Fixateur ist trotz der operativen Weichteilverletzung eine schonende Vorgehensweise, um die Fragmente gegeneinander zu stabilisieren. Man verankert Pins in den Knochenfragmenten, die nach erfolgtem Einrichten des Knochenbruchs (Reposition) mittels einer starren Vorrichtung (zumeist in Form von Stangen) fest miteinander verbunden werden. Am Pin sind Haut, Unterhaut, Muskelfaszien und Muskeln „aufgefädelt“. Die reduzierte Beweglichkeit der Weichteilschichten führt zu Bewegungseinschränkungen in den angrenzenden Gelenken; die Ruhigstellung fördert die Abnahme der Muskelmasse und Bildung von ▶ Crosslinks. Spezialfixateure (z. B. Ilizarov-Fixateur) eröffnen weitere Möglichkeiten, z. B. Knochenverlängerungen und Osteomyelitis-Therapie. Externer Fixateur: Schematische Darstellung. Fixateur, interner m; Etym.: franz: fixateur „Befestiger“ u. lat. internus „innerlich, inwendig“; engl.: Fixator, internal Kontext: Chirurgie Instrumentarium zur operativen Stabilisation nach knöchernen Frakturen der Extremitäten und der knöchernen Anteile der Wirbelsäule. Dieses Verfahren garantiert eine rasche postoperative Mobilisation und Belastung der betroffenen Gelenke und somit des Patienten. Die postoperativen Liegezeiten konnten durch die Entwicklung des internen F. drastisch verkürzt werden: z. B. nach Wirbelfrakturen von ca. 16 Wochen auf wenige Tage. Fixe Kosten f; Etym.: lat. fixus „fest, unveränderlich“; engl.: Fixed cost Kontext: Betriebswirtschaftslehre Unveränderter Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, der unabhängig vom Auslastungsgrad (Beschäftigung) ist. Physiotherapie: Miete, Personalkosten fest angestellter Mitarbeiter, Versicherungsprämien usw. bilden die F. einer Praxis; sie sind i. d. R. relativ hoch (vgl. ▶ variable Kosten). Absolut fixe K.: Konstant linearer Verlauf; unabhängig vom Beschäftigungsgrad. Sprungfixe K.: Bleiben innerhalb eines bestimmten Intervalls konstant, steigen dann sprunghaft auf ein höheres Level an, bleiben für ein weiteres Intervall linear. Ursachen: z. B. Mieterhöhungen oder Festanstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters. Fläche f; engl.: Area Kontext: Biomechanik Zweidimensionaler Teil einer Ebene; abgeleitete Größe aus zwei Längenangaben (a, b) A = a ! b oder bei unregelmäßiger Abgrenzung durch Integration (Integralrechnung). Beispiel: Fläche unter einer Kurve wie z. B. Weg als Fläche im v-t-Diagramm. Flachrücken m Kontext: Orthopädie, Funktionelle Bewegungslehre Typische Abweichung des muskuloskeletalen Systems im Stehen mit Retroversion des Beckens. Weiterlaufende Effekte: Flexion der unteren LWS (dorsale Distraktion der Bandscheibe); die Verkürzungen der Ischiokruralmuskulatur und des M. rectus abdominis potenzieren sich (Verstärkung der Beckenfehlstellung); das Bewegungsverhalten (Bücken) ist verändert; Verlängerung des M. psoas major (insuffizient in der Annäherung, „Stellungsschwäche“); evtl. flektorische Hypermobilität der LWS aufgrund einer fehlenden selektiven Flexion im Hüftgelenk, da der M. psoas insuffizient und der M. rectus abdominis dominant ist (verfrüht einsetzende Flexion der LWS). Flachrücken, thorakaler m; Etym.: griech. thorax „Brustkorb“; engl.: Flatback; Syn.: Trichterbrust Kontext: Funktionelle Bewegungslehre Brustkorb mit verminderter Brustkorbtiefe bzw. vermindertem sagittotransversalen Brustkorb- aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG F 281 Skoliosetherapie nach Schroth Einteilungen: nach dem Zeitpunkt der Diagnose: infantile S. (bis 6 Jahre), juvenile S. (bis 10 Jahre) und Adoleszentenskoliose (über 10 Jahre); nach der Form: C-förmige, S-förmige S.; nach der Lokalisation: thorakale, thorakolumbale oder lumbale S. Bei Krümmungen bis 20° nach Cobb (Messung anhand des Röntgenbildes) ist eine physiotherapeutische Behandlung ausreichend; ab 20° nach Cobb ist zusätzlich eine Korsettanpassung erforderlich; ab 50° nach Cobb operative Aufrichtung und Versteifung der Wirbelsäule. Ziel der Physiotherapie: Weitgehendste Minimierung der asymmetrischen Gesamtentwicklung durch geeignete Therapieverfahren, z. B. Skoliosetherapie nach Schroth, Vojta, Spiraldynamik und PNF. Typische therapeutische Schwerpunkte: Wahrnehmung körpereigener Abstände, Mobilisation, aktive Aufrichtung und Stabilisierung der Wirbelsäule, Veränderung des Bewegungsverhaltens, Eigentraining, ggf. Atemtherapie (vgl. ▶ Siebener Syndrom). S Skoliose: Röntgenbild. 798 Skoliosetherapie nach Schroth f; Etym.: nach Katharina Schroth (1894–1985); engl.: Scoliosis Treatment according to Schroth Kontext: Skoliosetherapie nach Schroth, Orthopädie Die S. wurde von Katharina Schroth entwickelt, selbst Skoliotikerin ohne medizinische Ausbildung. Sie verwendete Beobachtungen an sich selbst für ihre aktiv korrigierende „Geradeerziehung“. Das Konzept wurde von ihrer Tochter Christa Lehnert-Schroth weiterentwickelt. Grundlage des Konzepts sinddas Klassifizieren und Bewusstmachen der Haltungsabweichungen und ▶ Skoliosen durch Unterteilung des Körpers in drei (bei vierbogiger Skoliose in vier) Blöcke: lumbaler Block (evtl. noch mal unterteilt in Taillen-Lendenwirbelsäulenblock und BeckengürtelKreuzbein-Block), thorakaler Block und kranialer Block. Geübt wird mit phasischer und tonischer Muskulatur in maximaler Korrekturstellung mit Haltephasen. Die fünf Grundprinzipien sind: aktive Extension, Deflexion zur Vermeidung der lateroflektorischen Abweichungen, Derotation, Stabilisation durch isometrisches Halten der Korrektur, Fazilitation durch Benutzen propriozeptiver und exterozeptiver Reize. Slack m; Etym.: engl. slack (Seemannssprache) „Schlaffheit, Durchhängen eines Taus“ Kontext: Kaltenborn-Evjenth-Konzept Schlaffheit der periartikulären Strukturen, die eine Bewegung ohne wesentliche Zunahme der Gewebespannung ermöglicht. Der Begriff S. wurde schon von Mennell benutzt. Nimmt der Therapeut diesen S. heraus (engl. the slack is taken up), spürt er einen ersten kleinen Bewegungswiderstand als Ende der Slackzone. Dann steigt in der Übergangszone der Bewegungswiderstand durch das Straffen der periartikulären Strukturen gering an bis zum ersten deutlichen Stopp. Slider m; Etym.: engl. slide „gleiten“ 1. Kontext: Manuelle Therapie Art der neuralen Mobilisation; therapeutischer neuraler Spannungsaufbau zur Mobilisation struktureller Einschränkungen des Nervensystems; entweder von kranial oder von kaudal ausgehend, auch abwechselnd; so wird einerseits Spannung zur Mobilisation aufgebaut, andererseits das Provozieren eines Reizzustandes vermieden. Die Idee ist, die makroskopische Funktion des Nervensystems zu betonen, d. h. die „Bewegung“. Das Prinzip ist, dass ein proximaler Teil aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG Slump-Test, zervikaler des beeinflussten Nervensystems entspannt, aber zugleich die distale Komponente belastet und umgekehrt (vgl. ▶ Tensioner). 2. Kontext: Kiefergelenkbehandlung Siehe 1.; mit diesem Vorgehen lässt sich auch das kraniale Nervensystem behandeln, z. B. der N. mandibularis oder der N. facialis. Vorteil der S. ist, dass sie weder das periphere Nervensystem noch den Patienten belasten. Dadurch können sie einfach aktiv ausgeführt werden. Meist wird mit leichtem Widerstand behandelt. Die Ausführung darf nicht schmerzhaft sein. S. lassen sich einfach in Schmerzmanagement-Programme (z. B. ▶ Pacing) integrieren. Der Therapeut muss zuerst die möglichen relevanten neuralen Kontainer (umliegendes Gewebe des Nervensystems) beurteilen und behandeln, bevor er die S. anwendet (vgl. ▶ Tensioner). Sloper m; Etym.: engl. slope „Neigung, Schräge“ Kontext: Therapeutisches Klettern ▶ Griff mit abschüssiger Form, der zum Auflegen der Hand unter Druck geeignet ist. Slow acting Drugs in Osteoarthritis f; Etym.: engl. slow „langsam“, acting „handelnd“, drug „Medikament“; Abk.: SODOA Kontext: Orthopädie Medikamente zur Arthrosebehandlung, die zusätzlich zur klassischen Gabe von Analgetika und nichtsteriodalen Antiphlogistika (NSAIDs) verabreicht werden können, um präoperativ Schmerzen zu lindern. Es handelt sich sind vor allem um die intraartikuläre Injektion von Hyaloronsäure oder die orale Gabe von Glukosamin und Chondroitin. Slump-Test m; Etym.: engl. to slump „hineinplumpsen, -sacken“; engl.: Slump test Kontext: Manuelle Therapie, Maitland-Konzept Test zum Prüfen der ▶ Neurodynamik. Cyriax wendete bereits 1942 die Kombination aus Kniestreckung mit zervikaler Flexion an. Maitland benannte den Test nach einer Studie (1979), verfeinerte ihn weiter und führte ihn in die Manuelle Therapie ein. Einsatz: bei jeder Schmerzart, die auf Beteiligung der Nervenstrukturen hindeutet. Besonders sinnvoll, wenn die Symptome in ähnlichen Haltungen im Alltag auftreten, z. B. Schmerzen oder Kribbeln am Fibulakopf beim Autofahren oder im Langsitz. Durchführung (im Sitzen): Der Patient beschreibt die Symptome. Der Therapeut flektiert Rumpf und Nacken des Patienten, nimmt die Kniestreckung und Dorsalextension hinzu; spannt allmählich das gesamte Nervensystem; prüft, welcher Testschritt die Symptome auslöst/verstärkt. Slump-Test. Slump-Test, zervikaler m; Etym.: engl. slump „plumpsen, zusammensacken“, test „Prüfung, Untersuchung“ u. lat. cervix „Hals, Nacken“; engl.: Slump test, cervical Kontext: Kiefergelenkbehandlung ▶ Neurodynamischer Test im Sitzen. Mit dem S. lässt sich eine Beteiligung des Nervensystems als Symptomquelle überprüfen, z. B. wenn die Symptome eines Patienten durch eine hochzervikale Flexion und Lateroflexion (Computerarbeit) verursacht werden. Durchführung: Beim S. sitzt der Patient an der kurzen Seite der Behandlungsbank, der Therapeut steht schräg vor ihm. In einem irritierbaren Zustand wird der Kopf des Patienten bis zu den ersten Symptomen oder dem ersten unangenehmen Gefühl gebeugt. Hinterher legt der Therapeut die ganze Hand in den Nacken und der linke Daumen hat Kontakt mit dem Okziput. Der kleine Finger berührt die Wirbelsäule. Dann fragt der Therapeut den Patienten, ob er eine thorakale Flexion machen kann. Während dieser sensibilisierenden Bewegung des Nervensystems soll der Kopf keine Flexion oder Extension machen. Der Therapeut achtet auf die Distanz zwischen Okziput und thorakaler Wirbelsäule, die während des aus: Physiolexikon (ISBN 9783131482716) ©2010 Georg Thieme Verlag KG S 799