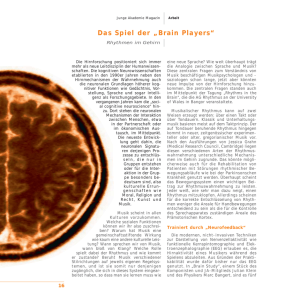

Rhythmische Kodierung in der Notation des Mittelalters

Werbung