2/2016 - Notwendigkeit einer individualisierten Schmerztherapie

Werbung

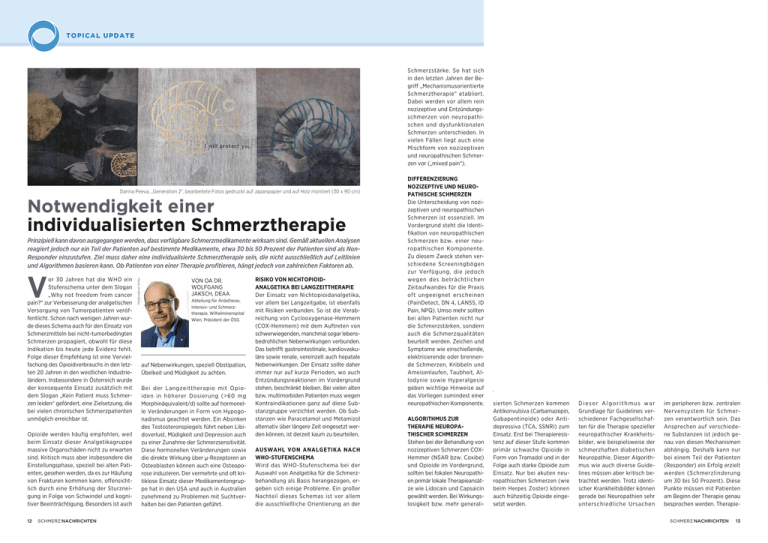

TOPICAL UPDATE Darina Peeva, „Generation 2“, bearbeitete Fotos gedruckt auf Japanpapier und auf Holz montiert (30 x 90 cm) Notwendigkeit einer individualisierten Schmerztherapie V or 30 Jahren hat die WHO ein Stufenschema unter dem Slogan „Why not freedom from cancer pain?“ zur Verbesserung der analgetischen Versorgung von Tumorpatienten veröffentlicht. Schon nach wenigen Jahren wurde dieses Schema auch für den Einsatz von Schmerzmitteln bei nicht-tumorbedingten Schmerzen propagiert, obwohl für diese Indikation bis heute jede Evidenz fehlt. Folge dieser Empfehlung ist eine Vervielfachung des Opioidverbrauchs in den letzten 20 Jahren in den westlichen Industrieländern. Insbesondere in Österreich wurde der konsequente Einsatz zusätzlich mit dem Slogan „Kein Patient muss Schmerzen leiden“ gefördert, eine Zielsetzung, die bei vielen chronischen Schmerzpatienten unmöglich erreichbar ist. Opioide werden häufig empfohlen, weil beim Einsatz dieser Analgetikagruppe massive Organschäden nicht zu erwarten sind. Kritisch muss aber insbesondere die Einstellungsphase, speziell bei alten Patienten, gesehen werden, da es zur Häufung von Frakturen kommen kann, offensichtlich durch eine Erhöhung der Sturzneigung in Folge von Schwindel und kognitiver Beeinträchtigung. Besonders ist auch 12 SCHMERZ NACHRICHTEN Mediendienst Wilke Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass verfügbare Schmerzmedikamente wirksam sind. Gemäß aktuellen Analysen reagiert jedoch nur ein Teil der Patienten auf bestimmte Medikamente, etwa 30 bis 50 Prozent der Patienten sind als NonResponder einzustufen. Ziel muss daher eine individualisierte Schmerztherapie sein, die nicht ausschließlich auf Leitlinien und Algorithmen basieren kann. Ob Patienten von einer Therapie profitieren, hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab. VON OA DR. WOLFGANG JAKSCH, DEAA Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerztherapie, Wilhelminenspital Wien, Präsident der ÖSG auf Nebenwirkungen, speziell Obstipation, Übelkeit und Müdigkeit zu achten. Bei der Langzeittherapie mit Opioiden in höherer Dosierung (>60 mg Morphinäquivalent/d) sollte auf hormonelle Veränderungen in Form von Hypogonadismus geachtet werden. Ein Absinken des Testosteronspiegels führt neben Libidoverlust, Müdigkeit und Depression auch zu einer Zunahme der Schmerzsensitivität. Diese hormonellen Veränderungen sowie die direkte Wirkung über μ-Rezeptoren an Osteoblasten können auch eine Osteoporose induzieren. Der vermehrte und oft kritiklose Einsatz dieser Medikamentengruppe hat in den USA und auch in Australien zunehmend zu Problemen mit Suchtverhalten bei den Patienten geführt. RISIKO VON NICHTOPIOIDANALGETIKA BEI LANGZEITTHERAPIE Der Einsatz von Nichtopioidanalgetika, vor allem bei Langzeitgabe, ist ebenfalls mit Risiken verbunden. So ist die Verabreichung von Cyclooxygenase-Hemmern (COX-Hemmern) mit dem Auftreten von schwerwiegenden, manchmal sogar lebensbedrohlichen Nebenwirkungen verbunden. Das betrifft gastrointestinale, kardiovaskuläre sowie renale, vereinzelt auch hepatale Nebenwirkungen. Der Einsatz sollte daher immer nur auf kurze Perioden, wo auch Entzündungsreaktionen im Vordergrund stehen, beschränkt bleiben. Bei vielen alten bzw. multimorbiden Patienten muss wegen Kontraindikationen ganz auf diese Substanzgruppe verzichtet werden. Ob Substanzen wie Paracetamol und Metamizol alternativ über längere Zeit eingesetzt werden können, ist derzeit kaum zu beurteilen. AUSWAHL VON ANALGETIKA NACH WHO-STUFENSCHEMA Wird das WHO-Stufenschema bei der Auswahl von Analgetika für die Schmerzbehandlung als Basis herangezogen, ergeben sich einige Probleme. Ein großer Nachteil dieses Schemas ist vor allem die ausschließliche Orientierung an der DIFFERENZIERUNG NOZIZEPTIVE UND NEUROPATHISCHE SCHMERZEN Die Unterscheidung von nozizeptiven und neuropathischen Schmerzen ist essenziell. Im Vordergrund steht die Identifikation von neuropathischen Schmerzen bzw. einer neuropathischen Komponente. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Screeningbögen zur Verfügung, die jedoch wegen des beträchtlichen Zeitaufwandes für die Praxis oft ungeeignet erscheinen (PainDetect, DN 4, LANSS, ID Pain, NPQ). Umso mehr sollten bei allen Patienten nicht nur die Schmerzstärken, sondern auch die Schmerzqualitäten beurteilt werden. Zeichen und Symptome wie einschießende, elektrisierende oder brennende Schmerzen, Kribbeln und Ameisenlaufen, Taubheit, Allodynie sowie Hyperalgesie geben wichtige Hinweise auf das Vorliegen zumindest einer neuropathischen Komponente. ALGORITHMUS ZUR THERAPIE NEUROPATHISCHER SCHMERZEN Stehen bei der Behandlung von nozizeptiven Schmerzen COXHemmer (NSAR bzw. Coxibe) und Opioide im Vordergrund, sollten bei fokalen Neuropathien primär lokale Therapieansätze wie Lidocain und Capsaicin gewählt werden. Bei Wirkungslosigkeit bzw. mehr generali- Fachkurzinformation siehe Seite 47 Schmerzstärke. So hat sich in den letzten Jahren der Begriff „Mechanismusorientierte Schmerztherapie“ etabliert. Dabei werden vor allem rein nozizeptive und Entzündungsschmerzen von neuropathischen und dysfunktionalen Schmerzen unterschieden. In vielen Fällen liegt auch eine Mischform von nozizeptiven und neuropathischen Schmerzen vor („mixed pain“). sierten Schmerzen kommen Antikonvulsiva (Carbamazepin, Gabapentinoide) oder Antidepressiva (TCA, SSNRI) zum Einsatz. Erst bei Therapieresistenz auf dieser Stufe kommen primär schwache Opioide in Form von Tramadol und in der Folge auch starke Opioide zum Einsatz. Nur bei akuten neuropathischen Schmerzen (wie beim Herpes Zoster) können auch frühzeitig Opioide eingesetzt werden. Dieser Algorithmus war Grundlage für Guidelines verschiedener Fachgesellschaften für die Therapie spezieller neuropathischer Krankheitsbilder, wie beispielsweise der schmerzhaften diabetischen Neuropathie. Dieser Algorithmus wie auch diverse Guidelines müssen aber kritisch betrachtet werden. Trotz identischer Krankheitsbilder können gerade bei Neuropathien sehr unterschiedliche Ursachen im peripheren bzw. zentralen Nervensystem für Schmerzen verantwortlich sein. Das Ansprechen auf verschiedene Substanzen ist jedoch genau von diesen Mechanismen abhängig. Deshalb kann nur bei einem Teil der Patienten (Responder) ein Erfolg erzielt werden (Schmerzlinderung um 30 bis 50 Prozent). Diese Punkte müssen mit Patienten am Beginn der Therapie genau besprochen werden. TherapieSCHMERZ NACHRICHTEN 13 TOPICAL UPDATE Darina Peeva, „Because of love“, bearbeitete Fotos gedruckt auf Japanpapier und auf Holz montier (30 x 150 cm) Darina Peeva, „Generation 1“, bearbeitete Fotos gedruckt auf Japanpapier und auf Holz montiert (30 x 90 cm) ziele sollten gemeinsam definiert werden. Dabei sollten die Lebensqualität sowie die Steigerung der Aktivität und der Funktionalität zumindest den gleichen Stellenwert einnehmen wie die Schmerzlinderung. 2014 wurden aktualisierte Empfehlungen (GRADE-Assessment) zur Therapie neuropathischer Schmerzen vorgestellt. Dabei erhielten Antikonvulsiva und spezielle Antidepressiva weiterhin eine starke Empfehlung. Trotzdem muss angemerkt werden, dass durch Einbindung weiterer Studien in die evidenzbasierten Analysen praktisch alle NNTs (Numbers needed to treat) höher wurden. Für die Gabapentinoide, bei denen primär eine NNT von 3 angegeben wurde, liegt aktuell die NNT knapp unter 8. PATIENTENERWARTUNGEN UND -RESPONSE ENTSCHEIDEND FÜR DIE WIRKSAMKEIT Ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Schmerztherapien allgemein ist aber, ob sie den hohen Erwartungen der Patienten gerecht werden. Der Outcome, also der konkrete Therapieerfolg beim Patienten, ist eine besonders relevante Größe, um den Nut14 SCHMERZ NACHRICHTEN zen einer Behandlung zu beurteilen. Wie die durch eine Therapie erzielte Schmerzlinderung erlebt wird, ist jedoch höchst individuell und meist anspruchsvoll. So erwarten chronische Schmerzpatienten etwa eine deutliche Schmerzerleichterung, meist zwischen 50 bis 70 Prozent. Darüber hinaus besteht der Anspruch, dass Schlafstörungen, Müdigkeit, Depressionen und andere Begleiterscheinungen chronischer Beschwerden deutlich abmildert werden und die Lebensqualität zurückkehrt. Außerdem hoffen Betroffene auf eine Wiederherstellung ihrer Leistungs- und Arbeitsfähigkeit. Eine andere, wesentliche Kategorie, um Therapieeffizienz zu bewerten, ist die Unterscheidung zwischen „Responder“ und „Non-Responder“. Noch sind Informationen über Responder und deren Eigenschaften eingeschränkt, einige entscheidende Faktoren sind jedoch bekannt. So reagieren Responder bei akutem und chronischem Schmerz konsistent auf eine Therapie, sie lassen sich auch meist im Therapieverlauf früh erkennen. Früher Response gilt als Prädiktor für längerfristigen Therapieerfolg, Non-Response als Praktische Implikationen aufgrund hoher Non-Responderraten u Eine Schmerztherapie mit einem singulären Medikament ist nur bei wenigen Patienten wirksam und ausreichend. u Eine wirksame Schmerzbehandlung soll auch Schlafstörungen, Depressionen, Fatigue, die Lebensqualität, Funktion und Arbeitsfähigkeit positiv beeinflussen. u Studien belegen, dass eine Unwirksamkeit eines Medikaments keinesfalls die Unwirksamkeit eines anderen, auch innerhalb derselben Substanzgruppe, bedeutet. u Die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Therapie kann innerhalb von zwei bis vier Wochen festgestellt werden. u Früher Response gilt als Prädiktor für längerfristigen Therapieerfolg. u Da die Responderraten niedrig sind, ist eine breite Palette an Medikamenten Voraussetzung für eine erfolgreiche Schmerztherapie bei Patienten, besonders bei jenen mit komplexen chronischen Erkrankungen. Darina Peeva, „Angst 3“, Druckgrafik (80 x 110 cm) verlässliches Therapieabbruchsignal. Entscheidend ist daher, frühzeitig herauszufinden, ob Patienten auf eine bestimmte Behandlung ansprechen, denn im Fall des Nichtansprechens kann eine Therapieumstellung erfolgen und dem Patienten können damit unnötige Nebenwirkungen erspart werden. VORAUSSETZUNG FÜR EINE INDIVIDUALISIERTE SCHMERZTHERAPIE Basis einer individuell angepassten Schmerztherapie wäre unter anderem eine realistischere Einschätzung erreichbarer analgetischer Effekte und die Akzeptanz der Nichtwirksamkeit einzelner Analgetika bei zahlreichen Patienten, ein in der Wissenschaft jedoch rarer Gedanke. Dies wäre aber der erste Schritt zur Verbesserung des Behandlungserfolgs, da bei Unwirksamkeit eine Therapieumstellung rascher erfolgen könnte. Auch eine individuelle Schmerzmessung wäre entscheidend. Die herkömmlichen klinischen Prüfverfahren über die Wirksamkeit von Schmerzmitteln sollten ebenfalls überarbeitet werden – weg von einer durchschnittlichen Wirksamkeitsbeurteilung, hin zur Frage: Welche Therapie wirkt bei ZUSAMMENFASSUNG 30 Jahre nach Einführung des WHO-Stufenschemas zur Therapie tumorbedingter Schmerzen sollte der Einsatz von Analgetika differenzierter betrachtet werden. Nicht die Schmerzstärke, sondern der Mechanismus ist entscheidend für die Auswahl der Medikamente. Trotzdem reicht es nicht aus, Patienten rein nach Leitlinien und Algorithmen zu therapieren, da nur ein Teil der Patienten auf bestimmte Medikamente reagiert. Genau diese „Responder“ müssen im Sinne einer individualisierten Schmerztherapie identifiziert werden, um auch langfristig die Schmerzen der Patienten zu lindern und die Aktivität und Lebensqualität zu verbessern. Diese Ziele der Schmerztherapie sollten mit keinen oder akzeptablen Nebenwirkungen erreicht werden. Reagieren Patienten nicht auf Therapieansätze oder treten massive Nebenwirkungen auf, müssen Alternativen bzw. auch Kooperationen mit Schmerzspezialisten gesucht werden. Dabei muss jedoch das individuelle Ansprechen jedes Patienten genau beobachtet werden. Nur Responder kommen für eine Langzeittherapie in Frage. Fachkurzinformation siehe Seite 47 welchem Patienten unter welchen Umständen? Ebenso sollten Empfehlungen entwickelt werden, die es Ärztinnen und Ärzten in der Praxis ermöglichen, Responder richtig zu bestimmen, denn je klarer das Patientenprofil ist, desto geringer ist auch die Zahl der benötigten Medikamente. Nicht zuletzt ist auch die Verfügbarkeit einer ausreichend großen Palette an wirksamen Medikamenten eine Voraussetzung für eine individualisierte Schmerztherapie, um im Fall der Unwirksamkeit eines Medikaments ausreichende Alternativen für eine angemessene Behandlung zur Verfügung zu haben. Literatur: Finnerup NB et al, Algorithm for neuropathic pain treatment: an evidence based proposal. Pain (2005) 118(3):289-305 Positionspapier der ÖSG zum Einsatz von Opioiden bei tumor- und nichttumorbedingten Schmerzen(www. oesg.at/publikationen). Moore A. et al, Expect analgesic failure; pursue analgesic success. BMJ 2013;346:f2690 doi: 10.1136/bmj.f2690 (Published 3 May 2013) SCHMERZ NACHRICHTEN 15