Morbus Parkinson

Werbung

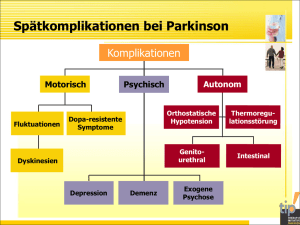

Morbus Parkinson Die Parkinson-Krankheit (eigentlich korrekterweise Parkinson-Syndrom) ist eine meist langsam fortschreitende neurologische Erkrankung des Gehirns. Sie wird auch als Morbus Parkinson, Paralysis agitans oder Schüttellähmung bezeichnet. Sie wurde nach dem englischen Arzt Dr. James Parkinson benannt, der die Symptome der Erkrankung erstmals klar und ausführlich beschrieben hat. James Parkinson (1755-1824) veröffentlichte 1817 seine Monographie An Essay on the Shaking Palsy (Eine Abhandlung über die Schüttellähmung). Er beschrieb darin die Symptome dieser Erkrankung wie folgt: Unwillkürlicher Ruhetremor (Zittern der Extremitäten im Ruhezustand) Nachlassen der Muskelkraft Nach vorn über gebeugter Rumpf Propulsion (Gehstörung mit Tendenz nach vorne zu fallen) Keine Störung des Bewusstseins und der Intelligenz Er wies darauf hin, dass die Krankheit fast unmerklich beginnt und langsam fortschreitet. Wegen des Zitterns nannte Parkinson die Krankheit "shaking palsy", was für "Schüttellähmung" (paralysis agitans) steht. Was Parkinson als Lähmung bezeichnete, ist allerdings eine Bewegungsarmut, genannt Akinese, und keine echte Lähmung. Häufigkeit und Ursache Die idiopathische (d.h. ohne bekannte Ursache) Form des Morbus Parkinson zählt zu den weltweit häufigsten neurologischen (die Nerven betreffenden) Erkrankungen. Sie trifft etwa 1% bis 5% der Personen im zweiten Lebensabschnitt. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. In Deutschland sind etwa 0,1% bis 0,3% der Bevölkerung erkrankt. Die Parkinson-Krankheit beginnt hauptsächlich zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr und verläuft meist langsam fortschreitend. Früherkrankungen sind auch schon vor dem 40. Lebensjahr möglich. Morbus Parkinson ist eine degenerative Erkrankung des Extrapyramidal-motorischen-Systems (EPS) bzw. der Basalganglien. Diese Anhäufungen von Nervenzellen steuern die automatischen Bewegungen - Gehen, Laufen, Springen, Schwimmen - und die aufrechte Körperhaltung. Es handelt sich um einen selektiven (abtrennenden), progredienten (fortschreitenden) Untergang von melaninhaltigen Dopamin-produzierenden Neuronen (Nervenzellen) in der Substantia nigra (auch Nucleus niger, "schwarzer Kern") mit konsekutivem Dopaminmangel in den Stammganglien. Durch den Mangel an Dopamin kommt es zu einem relativen Acetylcholinüberschuss. Zudem zeigt sich in einigen Regionen des Hirnstammes ein Serotonin- und Noradrenalinmangel. Die genannten Stoffe dienen als Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, um Reize zwischen den Nerven weiterzuleiten. Sind diese Neurotransmitter nicht ausreichend vorhanden, kommt es zu massiven Einschränkungen, hier im Bereich der Motorik, sowie im psychischen, sensorischen und vegetativen Bereich.Neben der idiopathischen Parkinson-Krankheit sind als weitere (erheblich seltenere) Formen der Enzephalitische Parkinsonismus, das medikamentös-toxisch induzierte Parkinsonsyndrom, das vaskulär bedingte Parkinson-Syndrom, das Posthypoxische Parkinson-Syndrom und das traumatische Parkinson-Syndrom zu erwähnen. Symptome Neben den drei Kardinalsymptomen Rigor (Muskelsteifheit, Rigidität), Ruhetremor (rhythmisches Schütteln von Armen und Beinen) und Akinese (allgemeine Bewegungsarmut, auch Bradykinese oder Hypokinese genannt) kommt es auch zu einer Störung der Stellreflexe: Die Bewegungen des Erkrankten sind gebunden, die Haltung vorne über gebeugt, der Gang kleinschrittig, die Wende mit Zwischenschritten, und der Stand oft unsicher, einhergehend mit erhöhter Fallneigung. Neben Hypomimie (herabgesetzte mimische Bewegungen) fällt auch oft eine leise, wenig modulierte Sprache auf. Es zeigen sich phasenhaft niedergedrückte Stimmung, Angst und Unlust, Schlafstörungen, Störungen im Temperaturempfinden, Schweißausbrüche, vermehrte Talgproduktion mit Bildung eines salbenartigen Gesichtsausdruck (Hyperseborrhö), vermehrter Speichelfluss (Hypersalivation), Maskengesicht (Amimie), Bradyphrenie (geistige Verlangsamung). Den motorischen Symptomen geht bei ca. 40% der Patienten eine Depression voraus. Aktuelle Berichte über Parkinson – Ursachen und Therapien Forscher: Weniger Parkinson bei Rauchern Möglicherweise übt Nikotin einen Schutzeffekt auf das Gehirn aus Raucher haben im Vergleich zu Nichtrauchern ein verringertes Risiko, an Parkinson zu erkranken. Das schließen schwedische Wissenschaftler aus der Auswertung einer großen Zwillingsstudie. Der Effekt war bei Männern etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen und galt sowohl für ehemalige als auch für gegenwärtige Raucher. Alkohol, Koffein und der Bildungsstand hatten dagegen keinen Einfluss auf das ParkinsonRisiko. Nancy Pedersen vom Karolinska-Forschungsinstitut in Stockholm und ihre Kollegen beschreiben ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift. Bereits mehrere frühere Studien hatten Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Nikotinkonsum und einer verminderten Parkinson-Häufigkeit ergeben. Bei diesen Untersuchungen konnte jedoch ein genetischer Einfluss genauso wenig ausgeschlossen werden wie die so genannte selektive Mortalität – der Effekt, dass Raucher aufgrund anderer Krankheiten sterben, bevor Parkinson ausbricht. Aus diesem Grund werteten die Forscher um Pedersen rückwirkend Daten von Zwillingen aus, von denen einer an Parkinson erkrankt war und der andere nicht. Durch einen Vergleich mit nicht verwandten Kontrollpersonen konnten sie so genetische Einflüsse ausschließen. Da die Daten in den späten 60er und frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesammelt worden waren, konnte außerdem die Lebenserwartung der Raucher mit der der Kontrollgruppe verglichen und so der Effekt der selektiven Mortalität minimiert werden. Nikotin ist Bestandteil einiger wichtiger Botenstoffe im Gehirn und regt die Dopaminproduktion an. Der Effekt des Rauchens auf das Parkinsonrisiko könnte daher auf die Aktivierung bestimmter Rezeptoren im Gehirn, eine schützende Wirkung des Nikotins oder die Hemmung bestimmter, am Nikotinstoffwechsel beteiligter Enzyme zurückgehen, schreiben die Forscher. Nikotin und Zigarettenkonsum werden jedoch auch für etwa 140.000 Todesfälle jährlich allein in Deutschland verantwortlich gemacht. Kann eisenreiche Ernährung zu Parkinson führen? Studie deutet auf statistischen Zusammenhang hin Viel Eisen und Mangan in der Nahrung fördert möglicherweise die Entstehung von Parkinson. Darauf deutet eine Studie amerikanischer Wissenschaftler hin, in der sie die Essgewohnheiten erkrankter und gesunder Personen miteinander verglichen. Über ihre Ergebnisse berichten die Forscher in der Fachzeitschrift "Neurology" (Ausgabe vom 10. Juni). Die Wissenschaftler um Harvey Checkoway von der Universität von Washington in Seattle hatten mehr als 600 Personen befragt, von denen 250 vor kurzer Zeit die Diagnose Parkinson erhalten hatten. Es zeigte sich, dass die Personen mit dem höchsten Verzehr von eisen- und manganhaltiger Nahrung etwa doppelt so häufig an Parkinson erkrankt waren wie Vergleichspersonen mit einer durchschnittlichen Aufnahme dieser Mineralstoffe. Eisen und Mangan führen im Körper zu so genanntem oxidativem Stress. Dabei entstehen freie Radikale, die körpereigene Substanzen angreifen können. Dieser Stress könnte nun auch die Gehirnzellen zerstört haben, die bei der Parkinsonschen Krankheit betroffen sind, vermutet Checkoway. Spinat und Nüsse beispielsweise enthalten hohe Konzentrationen der beiden Mineralstoffe. Viel Eisen findet sich zudem in rotem Fleisch und Geflügel. Der Forscher ist zuversichtlich, dass die neuen Erkenntnisse dazu beitragen werden, die Entstehung der Krankheit besser zu verstehen. Entscheidend seien aber neben der Nahrung sicher noch weitere Faktoren wie Vererbung, Umwelt und Lebensstil. Zu einer Umstellung der Essgewohnheiten wollte Checkoway in diesem Zusammenhang noch nicht raten. Seiner Meinung nach würden die positiven Effekte einer eisen- und manganreichen Ernährung das Risiko, Parkinson zu bekommen, auf jeden Fall aufwiegen. Klinische Studie: Gentherapie gegen Parkinson Bei Ratten erfolgreiche Behandlung wird jetzt an Patienten getestet Amerikanische Mediziner versuchen erstmals, mit einer Gentherapie Parkinsonkranke zu behandeln. An Parkinson leidende Nagetiere konnten auf diese Weise bereits erfolgreich therapiert werden, berichteten Forscher aus Neuseeland und den USA in der Fachzeitschrift "Science" (Ausg. 298, S. 425). Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse genehmigten es die amerikanischen Behörden, die neue Therapie jetzt in einer klinischen Studie an Patienten zu testen. Ziel der Gentherapie ist es, das unkontrollierbare Zittern zu mindern. Dazu wird ein Gen, das für die Synthese des körpereigenen Botenstoff namens "GABA" benötigt wird, direkt in die betroffenen Gehirnregionen gebracht. Dieser Botenstoff dämpft die Aktivität der Nervenzellen, die das Zittern und den Kontrollverlust verschiedener Bewegungen verursachen und lindert so die typischen Symptome von Parkinson. Doch das sei nur ein Aspekt der Gentherapie, erklärt Matthew J. During. Die neue Behandlungsform könne der Verlauf der Krankheit stark verzögern oder sogar aufhalten. An der klinischen Studie nehmen ausgesuchte Patienten teil, bei denen die herkömmlichen Medikamente nicht mehr wirken. Parkinsontherapie: Epilepsie-Medikament ist preiswert und hoch wirksam Substanz schützt Mäuse vor dem Verlust von Neuronen Parkinson könnte bald einfacher und preiswerter mit einem Mittel behandelt werden, das bereits erfolgreich in der Therapie von Epilepsiepatienten eingesetzt wird. Amerikanische Forscher konnten mit der Substanz namens D-beta-Hydroxybuttersäure (D-beta-HB) erkrankte Mäuse vor schweren Nervenschädigungen bewahren. Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Journal of Clinical Investigation" (Ausg. vom 12. September). Parkinson ist nach Alzheimer die häufigste Nervenerkrankung. Die Patienten können ihre Muskulatur nicht mehr beherrschen und leiden beispielsweise unter unkontrollierbarem Zittern. Ein Hauptsymptom von Parkinson ist der Verlust bestimmter Nervenzellen, der so genannten dopaminergen Neuronen. Serge Przedborski von der Columbia Universität in New York und seine Kollegen erzeugten nun mithilfe eines Nervengiftes in Mäusen einen künstlichen Verlust dieser Nervenzellen. Spritzen die Wissenschaftler den Mäusen jedoch anschließend die Substanz D-beta-HB, blieben die Tiere vor dem Verlust ihrer Neuronen verschont. So genannte Ketonkörper wie D-beta-HB werden bereits erfolgreich in Epilepsiemedikamenten verwendet. Der Vorteil dieser Wirkstoffe ist, dass die Substanzen die Blut-Hirn-Schranke durchdringen können, erklären die Forscher. Diese Barriere ist oft der Grund dafür, dass eigentlich hoch wirksame Medikamente von ihrem Wirkungsort, dem Gehirn, ferngehalten werden. Die Wissenschaftler hoffen daher, auf der Basis dieser Experimente bald eine neue Parkinsontherapie entwickeln zu können. Pflanzliche Rauschunterdrückung Ibogain dämpft das Verlangen nach Alkohol, indem es ein Schlüsselprotein der Dopaminproduktion beeinflusst Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie der pflanzliche Wirkstoff Ibogain Entzugserscheinungen bei Alkoholabhängigen mildert und das Verlangen nach dem Suchtmittel reduziert: Die Substanz bewirkt bei Ratten einen Anstieg des Nervenwachstumsfaktors GDNF im Gehirn, der die Entwicklung und das Überleben von Nervenzellen unterstützt. Das haben Dorit Ron und ihre Kollegen von der Universität in San Francisco an Ratten beobachtet. Sie veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Studie im Fachmagazin Journal of Neuroscience (Ausg. 25, Nr. 3). GDNF ist schon aus der Parkinsonforschung bekannt, weil es den Dopaminspiegel im Gehirn erhöhen kann. Ibogain ist ein Alkaloid, das auch dem afrikanischen Strauch Tabernanthe iboga gewonnen wird. Bei afrikanischen Völkern wird es seit Jahrhunderten verwendet: In kleinen Dosen ist es als Kräftigungs- und Aufputschmittel bekannt, größere Dosen können jedoch zu Halluzinationen und Rauschzuständen führen. Um den Wirkmechanismus von Ibogain genauer zu untersuchen, gaben die Wissenschaftler Ratten Alkohol zu trinken und beobachteten, wie viel die Tiere täglich konsumierten. Wenn sie den Tieren Ibogain verabreichten, sank das Verlangen nach Alkohol bei den Nagetieren deutlich. Gleichzeitig konnten die Wissenschaftler einen erhöhten GDNF-Spiegel im Hirn der Tiere nachweisen. Diese Erhöhung ist offenbar der entscheidende Faktor für die Reduzierung des Alkoholverlangens, zeigten weitere Tests: Erhöhten die Forscher künstlich die GDNF-Menge im Gehirn der Ratten, konsumierten sie deutlich weniger Alkohol als vorher. Die Forscher beobachteten außerdem die Rückfallrate der an den Alkohol gewöhnten Ratten nach einer zweiwöchigen Abstinenz. Bei Ratten, die kein Ibogain bekommen hatten, stieg der Alkoholkonsum nach dieser Pause stark an. Mit Ibogain waren dagegen sowohl das Verlangen als auch die konsumierte Menge stark reduziert. Aufgrund seiner Nebenwirkungen ist Ibogain in den meisten Ländern wie beispielsweise in Deutschland, den USA und Großbritannien nicht als Arzneimittel zugelassen. Wenn es gelänge, den GDNF-Spiegel im Hirn auf direktem Weg zu erhöhen, könnte dies eine erfolgversprechende Therapie für Drogen- und Alkoholabhängige sein, ohne dass sie unter den starken Nebenwirkungen des Ibogain zu leiden haben, so Dorit Ron. Therapeutisches Klonen heilt Mäuse von Parkinson Behandelte Tiere stoßen genetisch angepasste dopaminerge Neuronen nicht ab Amerikanischen Forschern ist es erstmals gelungen, mit therapeutischem Klonen eine Hirnstörung bei Mäusen erfolgreich zu behandeln. Mithilfe speziell behandelter embryonaler Stammzellen heilten sie die Nager von einer Parkinson ähnlichen Krankheit. Ihre Studie schildern Lorenz Studer vom Sloan-Kettering-GedenkKrebszentrum und seine Kollegen in der Fachzeitschrift "Nature Biotechnology" (Online-Vorabveröffentlichung doi:10.1038/nbt870). Bei therapeutischem Klonen geht es Forschern darum, hochspezialisierte Zellen zu schaffen, welche kranke Zellen oder vollständige Organe ersetzen oder reparieren können. Damit der Körper eines Patienten die neuen Zellen nicht abstößt, ist es ideal, wenn diese gesunden Zellen genetisch zu dessen Erbgut passen. Um dies zu erreichen, wollen Mediziner die Zellkerne der Stammzellen durch die Kerne beliebiger Zellen des Patienten ersetzen. Bei Parkinson gehen Nervenzellen im Gehirn verloren, die den Botenstoff Dopamin produzieren. Durch den Verlust dieser so genannten dopaminergen Neuronen kommt es zu den typischen Symptomen wie Zittern der Hände oder Gesichtsstarre. Dem Team um Studer gelang es nun mit therapeutischem Klonen, diese kranken Neuronen bei Mäusen zu heilen. Die Forscher haben eine schnelle und effiziente Methode entwickelt, um in der Petrischale aus embryonalen Stammzellen verschiedene Typen genetisch angepasster Nervenzellen zu züchten – auch dopaminerge Neuronen. Mit verschiedenen Mitteln konnten sie nachweisen, dass die behandelten Zellen normal arbeiten. Darüber hinaus bewirkte eine Transplantation der Neuronen in das Gehirn erkrankter Mäuse, dass die Fehlfunktion korrigiert wurde. Die neuen Neuronen wurden auch tatsächlich nicht vom Körper der behandelten Tiere abgestoßen. Auch wenn diese Methode theoretisch äußerst vielversprechend für die Behandlung vieler Krankheiten ist, wurde sie bislang am Menschen noch nicht erprobt. Selbst im Tierversuch handelt es sich bei dem von Studer und seinen Kollegen beschriebenen Erfolg erst um den zweiten Bericht therapeutischen Klonens bei Tieren. Allerdings ist es ihnen in ihren Versuchen auch gelungen, andere genetisch angepasste Typen von Neuronen zu generieren, die Heilung für andere Hirnstörungen versprechen. Vererbter Fehler lässt Betroffene zittern Forscher: Einzelne Mutation häufigste genetische Ursache für Parkinson Drei internationale Forscherteams haben die bislang häufigste genetische Ursache der Parkinson-Krankheit identifiziert: Eine bestimmte Veränderung in einem Gen namens LRRK2 kommt in bis zu 5 Prozent der so genannten familiären oder erblichen Form der Krankheit vor. Von dieser Entdeckung erhoffen sich die Forscher nicht nur die Entwicklung eines Gentests zur Früherkennung von Risikopatienten, sondern auch Erkenntnisse über die grundlegenden Mechanismen, die zum Ausbruch der Krankheit führen. Über die Ergebnisse berichten die Forscher um William Nichols, Nicholas Wood und Vincenzo Bonifati in der Fachzeitschrift The Lancet (OnlineVorabveröffentlichungen vom 18. Januar). Bei Parkinson werden Nervenzellen in Gehirnbereichen geschädigt, die die Muskeln und deren Zusammenspiel kontrollieren. Die beeinträchtigten Zellen produzieren nicht mehr genügend Dopamin, einen Gehirnbotenstoff, der für die Koordination der verschiedenen Muskelaktivitäten und damit des Bewegungsablaufs unverzichtbar ist. Was das Nervenzellsterben auslöst, ist bislang jedoch noch nicht bekannt. In den meisten Fällen tritt die Krankheit spontan auf, ohne dass andere Familienmitglieder ebenfalls betroffen sind. In wenigen Fällen findet sich aber eine Häufung in bestimmten Familien, was auf eine genetische Komponente bei der Krankheitsentstehung hindeutet. Ein Schlüsselgen ist dabei offenbar LRRK2, eins von bislang nur fünf bekannten Genen, die mit Parkinson in Verbindung gebracht werden. Obwohl Wissenschaftler bereits verschiedene Veränderungen in diesem Gen entdeckt haben, scheint keine so häufig zu sein wie die in den neuen Studien beschriebene Mutation. Die Gruppen um Nichols vom Kinderkrankenhaus in Cincinnati und Bonifati vom der Erasmus-Universität in Rotterdam fanden die ungewöhnlich große Übereinstimmung, als sie insgesamt mehr als 400 Familien untersuchten, in denen Parkinson gehäuft auftrat. Mehr als fünf Prozent der Erkrankten hatten dabei die gleiche Mutation im LRRK2-Gen. Genau diese Veränderung entdeckten die Forscher um Wood vom Neurologischen Institut in London auch bei Parkinsonpatienten, die unter der sporadischen Form der Krankheit litten. Allerdings trat sie hier mit nur gut einem Prozent wesentlich seltener auf. Das Protein, für das LRRK2 den Bauplan enthält, muss demnach eine wichtige Rolle beim Entstehen der Krankheit spielen, kommentieren die Forscher. Sie wollen nun intensiv nach der bislang noch unbekannten Funktion des Eiweißmoleküls suchen und hoffen, so mehr über die Ursache der Parkinson-Krankheit zu erfahren. Zwei Gene beschleunigen Alzheimer und Parkinson GSTO1 und GSTO2 fördern Entzündungsprozesse im Gehirn Die gleichen Gene beschleunigen vermutlich sowohl das Fortschreiten von Alzheimer als auch das von Parkinson. Beide Gene liegen auf Chromosom 10 und scheinen eine Rolle bei Entzündungsprozessen zu spielen, haben amerikanische Wissenschaftler entdeckt. Das berichtet das Fachjournal "Science" in seiner Online-Ausgabe "Science Now". Forscher vermuten bereits seit einiger Zeit einen Zusammenhang zwischen den beiden neurodegenerativen Krankheiten. So haben zum Beispiel Patienten, die unter einer der beiden Hirnerkrankungen leiden, ein erhöhtes Risiko, auch die andere zu bekommen. Zudem sind bestimmte Proteinstörungen und Entzündungen im Gehirn Kennzeichen für beide Krankheiten. Verschiedene Gene wurden bereits verdächtigt, in Zusammenhang mit Parkinson und Alzheimer zu stehen. So hatten Margaret Pericak-Vance und Yi-Ju Li von der DukeUniversität in Durham beispielsweise entdeckt, dass bestimmte Gene auf Chromosom 10 beim Ausbruch der Krankheit mitspielen. Nun haben die beiden Forscherinnen mit ihrem Team die Genaktivität dieser Erbgutstücke auf Chromosom 10 in den Gehirnen verstorbener Alzheimer- und Parkinsonpatienten untersucht. Bei insgesamt 1773 Alzheimer- und 635 Parkinsonpatienten hatten sie nach Hinweisen gesucht, ob bestimmte Variationen in diesen Genen mitbestimmen, in welchem Alter die Krankheiten ausbrachen. Dabei stießen sie auf zwei ähnliche, nebeneinanderliegende Gene: "GSTO1" und "GSTO2". Die Eiweiße, für die diese beiden Gene die Informationen enthalten, scheinen unter anderem die entzündlichen Vorgänge im Hirn zu fördern und so das Fortschreiten der Krankheiten zu beschleunigen. Die fehlgeleiteten Immunzellen zu besänftigen, die diese Entzündungen hervorrufen, könnte die Krankheiten möglicherweise bremsen. Zweischneidiges Fett Das in kaltem Zustand gesunde Pflanzenöl bildet beim Erhitzen giftige Stoffe Das Kochen mit Pflanzenölen ist doch nicht so gesund wie bisher angenommen: Werden die Öle zum Frittieren gebraucht, bildet sich das giftige Produkt HNE, wie amerikanische Wissenschaftler zeigen konnten. HNE steht in Zusammenhang mit Krankheiten wie Arteriosklerose oder Parkinson. Bislang galt ungesättigtes pflanzliches Öl wie Soja-, Sonnenblumen- oder Maisöl als gesund fürs Herz. Nun konnten die Forscher jedoch zeigen, dass giftiges HNE entsteht, wenn hoch ungesättigtes Pflanzenöl zum Frittieren länger als eine halbe Stunde auf 185 Grad Celsius aufgeheizt wird. HNE ist bekannt als ein stark toxischer Stoff, der leicht aus der Nahrung aufgenommen wird und mit Proteinen sowie anderen Molekülen in der Zelle wie zum Beispiel der DNA reagiert. Er wird in gleicher Konzentration in die frittierte Nahrung eingebaut, in der er im Öl vorkommt. Gebildet wird HNE aus der im Öl enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäure Linolensäure, der bisher die gesunde Wirkung von Pflanzenöl zugeschrieben wurde. HNE wurde in früheren Studien bereits mit Arteriosklerose, Parkinson, Alzheimer, der HuntingtonKrankheit sowie Schlaganfällen in Verbindung gebracht. In erhitztem Sojaöl fanden die Forscher zudem drei weitere giftige Stoffe, die mit HNE verwandt sind. Besonders das wiederholte Aufheizen oder der Wiedergebrauch von hoch ungesättigten Ölen sei risikoreich, weil HNE sich in jedem Erhitzungszyklus anreichert, sagen die Forscher. In künftigen Studien wollen sie untersuchen, wie lange ein mehrfach ungesättigtes Öl in einem niedrigeren Temperaturbereich erhitzt werden muss, bis sich HNE und ähnliche Stoffe bilden.