morbus crohn

Werbung

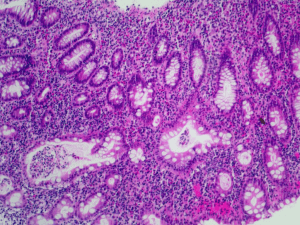

MORBUS CROHN ERKLÄREN · ERKENNEN · BEHANDELN · INFORMIEREN Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 Erklären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 Jeder kann betroffen sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Ursache unbekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Irrtum des Immunsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Erkennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Typische Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 Erkrankungsverlauf nicht vorhersehbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 Diagnose: Gespräch, Labor und Koloskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Behandeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Therapie: Ziele und Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Medikamentöse Therapie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Operationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Psychologische Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Die Rolle der Ernährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Informieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ansprechpartner und weitere Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 Vorwort Die Diagnose Morbus Crohn ist häufig zunächst ein Schock. Was bedeutet die Erkrankung für das tägliche Leben? Was kann man dagegen unternehmen? Wie geht es nun weiter? Diese oder ähnliche Fragen sind es, die sich Patienten zu Beginn der Erkrankung häufig stellen. Am wichtigsten zu wissen ist zunächst, dass Morbus Crohn zwar eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung und somit nicht ursächlich heilbar ist, jedoch heute wirksam und langfristig behandelt werden kann. Im Umgang mit dieser neuen Situation ist es von großem Vorteil, wenn Sie sich selbst gut über Ihre Erkrankung informieren und Experte in eigener Sache werden. Finden Sie also heraus, was in Ihrem Körper vor sich geht, welche Therapien für Sie infrage kommen und was Sie auch sonst tun können, um die Behandlung zu unterstützen und zu Ihrem eigenen Wohlbefinden beizutragen. Dies kann den Umgang mit Morbus Crohn wesentlich erleichtern und der Erkrankung auch ein Stück ihrer Bedrohlichkeit nehmen. Die vorliegende Broschüre erläutert die wichtigsten Fakten zum Krankheitsbild, zu den Ursachen, zum Verlauf sowie den Behandlungsmöglichkeiten von Morbus Crohn und nennt Anlaufstellen für weitere Unterstützung. Der wichtigste Ansprechpartner zu allen Fragen rund um die Erkrankung ist und bleibt jedoch Ihr behandelnder Arzt. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Petritsch, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) 2012-2014, Universitätsklinik für Innere Medizin, Graz Ihr Wolfgang Petritsch 3 ERKLÄREN Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn ist – neben Colitis ulcerosa – eine der beiden häufigsten chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Die Entzündung bei Morbus Crohn kann den ganzen Verdauungstrakt vom Mund bis zum After betreffen. Besonders häufig zeigt sie sich jedoch im Übergang vom Dünn- in den Dickdarm. Die Entzündung kann alle Schichten des Darms befallen (siehe Abbildung rechte Seite oben). Dies unterscheidet Morbus Crohn von Colitis ulcerosa, bei der ausschließlich der Dickdarm und die oberste Darmwandschicht betroffen sind. Typisch für Morbus Crohn ist die punktuelle Ausbreitung über den Verdauungstrakt unterbrochen von gesunden Abschnitten des Darms (siehe Abbildung rechte Seite unten). In der Regel tritt Morbus Crohn in Schüben auf. Phasen, in denen die Erkrankung aktiv ist, wechseln sich mit beschwerdefreien Zeiten ab. Da Morbus Crohn chronisch ist, kann er nicht geheilt werden. Er ist jedoch gut behandelbar, sodass Menschen mit Morbus Crohn in vielen Fällen ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen können. Abhängig davon, wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist, unterscheidet man zwischen einem leichten, milden und schweren Verlauf. Bei den meisten Menschen mit Morbus Crohn nimmt die Schwere der Erkrankung über die Jahre hinweg ab. Morbus Crohn … … ist nach dem US-Amerikaner Burrill Bernard Crohn benannt, der die Erkrankung 1932 als einer der ersten Mediziner als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben hat. „Morbus“ ist das lateinische Wort für Krankheit. 4 Entzündung der Darmwand Darmhohlraum Einriss (Fissur) Schleimhaut (Mukosa) Bindegewebe mit Blutgefäßen (Submukosa) Fistel Ansammlung von Entzündungszellen Muskelschicht Äußerste Gewebeschicht Entzündung Morbus Crohn kann sich im Verlauf unterschiedlich entwickeln: • Bei 40 bis 55 % der Menschen mit Morbus Crohn sind der Dünn- und Dickdarm betroffen. • 30 bis 40 % der Erkrankungen zeigen einen ausschließlichen Befall des Dünndarms. • Bei 15 bis 25 % ist nur der Dickdarm betroffen. • Unterschiedliche Komplikationen, z. B. Fisteln oder eine Verengung des Darmhohlraums, können im Verlauf der Erkrankung auftreten. 5 Jeder k ann betroffen sein In Österreich sind etwa 80 000 Menschen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen betroffen. An Morbus Crohn kann grundsätzlich jeder Mensch in jedem Alter erkranken. Männer und Frauen sind etwa gleich häufig betroffen. Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung tritt meistens zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr auf. Darüber hinaus lässt sich für die Häufigkeit von Morbus Crohn ein „Nord-SüdGefälle“ beobachten: In nordeuropäischen Ländern wie auch Nordamerika erkranken mehr Menschen als in Südeuropa, Südamerika oder Asien und Afrika. Dies weist darauf hin, dass ein westlicher Lebensstil das Risiko für Morbus Crohn erhöht. Ursache unbek annt Die genaue Ursache von Morbus Crohn ist bis heute nicht abschließend geklärt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es keinen einzelnen Auslöser gibt, sondern unterschiedliche Faktoren an der Entstehung beteiligt sind. Zu den Umwelteinflüssen, die Morbus Crohn begünstigen können, gehören z. B. Infekte, Nahrungsbestandteile oder das Rauchen. Ein weiterer Faktor ist die erbliche Veranlagung. Sind andere Familienmitglieder, z. B. ein Elternteil, an Morbus Crohn erkrankt, ist die Wahrscheinlichkeit, auch zu erkranken, erhöht. Insgesamt ist dieses Risiko jedoch als gering einzuschätzen. Darüber hinaus scheint eine Störung in der Schleimhautbarriere des Darms eine Rolle zu spielen. Die Darmschleimhaut hat eine wichtige Schutzfunktion. Sie stellt für Bakterien und andere Keime im Darm ein unüberwindbares Hindernis dar. Bei Menschen mit Morbus Crohn ist diese Barriere geschwächt. Dadurch kann eine vermehrte Zahl von Bakterien eindringen, das Immunsystem wird alarmiert und reagiert mit einer Entzündung. 6 Der Botenstoff TNF-alpha hält die Entzündung in Gang TNF-alpha-produzierende Zelle Irrtum des Immunsystems Der körpereigene Abwehrmechanismus, das Immunsystem, erkennt und bekämpft Eindringlinge wie Viren oder Bakterien. Diese Abwehrreaktion zeigt sich durch eine Entzündung. Ist der Fremdstoff eliminiert, kommt das Immunsystem wieder zur Ruhe, die Entzündung klingt ab. Anders ist dies bei Morbus Crohn: Hier werden Darmbakterien und andere Stoffe bekämpft, die normalerweise toleriert werden. Im Darm entsteht eine dauerhafte Entzündung, durch die mit der Zeit die Darmschleimhaut zerstört wird. Das Immunsystem wird durch unterschiedliche Botenstoffe (Zytokine) gesteuert. Es gibt Zytokine, die auf diese Weise eine Entzündung einleiten und aufrechterhalten, sowie solche, durch die eine Entzündung wieder beendet wird. Der entzündungsfördernde Botenstoff Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF-alpha) ist einer der Hauptverantwortlichen für die Entzündung bei Morbus Crohn (siehe Abbildung rechts). TNF-alpha Zu Beginn der Entzündung produzieren bestimmte Zellen des Immunsystems verstärkt TNF-alpha. Das löst eine Art Kettenreaktion aus. TNF-alpha-produzierende Zelle Bindungsstelle (Rezeptor) Zelle TNF-alpha dockt an Bindungsstellen von bestimmten Zellen an und löst damit das Signal aus, das den Entzündungsprozess startet und aufrechterhält. TNF-alpha-produzierende Zelle Signal Signal Zelle Das Immunsystem ist aktiviert. Es wird mehr TNFalpha ausgeschüttet, welches die Entzündung weiter vorantreibt. 7 ERKENNEN T ypische Beschwerden Wie stark die Beschwerden bei Morbus Crohn sind, ist abhängig davon, wie ausgeprägt die Entzündung ist und in welchem Ausmaß der Verdauungstrakt betroffen ist. Zu den typischen Krankheitssymptomen zählen: • A nhaltender wässriger oder breiiger Durchfall. • K rampfartige Bauchschmerzen, oft im rechten Unterbauch, meist 1-2 Stunden nach dem Essen. • G ewichtsverlust. • F ieber, insbesondere wenn die Erkrankung schwer ausgeprägt ist. üdigkeit und Abgeschlagenheit. • M Wichtig für Menschen mit Morbus Crohn ist es zu wissen, dass Beschwerden auch außerhalb des Verdauungstraktes auftreten können (siehe Abbildung unten). Alle Symptome außerhalb des Darms sind behandelbar und sollten von dem entsprechenden Facharzt, z. B. Augenoder Hautarzt, versorgt werden. Darüber hinaus wirkt sich die konsequente und langfristige Behandlung von Morbus Crohn auch positiv auf Beschwerden außerhalb des Darms aus. Mögliche Beschwerden außerhalb des Darms Augen: • Entzündung • G erötete Augen oder auch Schmerzen können die Folge sein Haut: Knochen: • E ntzündung des Unterhautfettgewebes, schmerzende knotige Hautveränderungen • Hautgeschwür • Abnahme der Knochendichte (Osteopenie) • Knochenschwund (Osteoporose) • K ann auch durch die langfristige Therapie mit Kortison (Kortikoiden) entstehen oder verstärkt werden Leber: • Entzündung der Gallengänge in der Leber • Z eichen einer Entzündung können Juckreiz, Schmerzen im Oberbauch oder eine Gelbfärbung der Haut sein 8 Gelenke: • E ntzündung der Gelenke an der Wirbelsäule oder an Armen und Beinen Erkrankungsverl auf nicht vorhersehbar Wie stark die Entzündung bei Morbus Crohn ist, welche Ausdehnung sie hat sowie die Länge von Schüben oder beschwerdefreien Zeiten ist unterschiedlich und lässt sich nicht vorhersagen. Zu den Komplikationen zählen insbesondere Fisteln. Diese röhrenförmigen Verbindungen können zwischen Darmschlingen, vom Darm zur Haut oder auch zu anderen Organen entstehen. Auch die Bildung von Abszessen, also abgeschlossenen Eiteransammlungen sowie Verengungen des Darms (Stenosen) gehören zu den möglichen Komplikationen. Als ich gesagt habe, ich hätte Morbus Crohn, sind die Freunde aus Angst einen Schritt zurückgewichen. Die dachten, die Krankheit sei ansteckend! Ich hätte von Anfang an genügend Information gebraucht, um auf andere zugehen zu können. Das hat mir anfangs gefehlt. Wenn ich es selbst nicht verstehe, wie soll es dann ein anderer nachvollziehen können? Simone, 23 Jahre 9 Diagnose: Gespräch, L abor und Koloskopie Die Beschwerden bei Morbus Crohn variieren, daher ist die Erkrankung nicht immer einfach zu erkennen. Sie frühzeitig zu diagnostizieren, ist jedoch wichtig, damit von Anfang an eine optimale Behandlung begonnen werden kann. Um die richtige Diagnose zu stellen und andere Erkrankungen, z. B. Colitis ulcerosa oder bakterielle Darminfektionen, auszuschließen, werden stets die Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen wie ein Puzzle zusammengesetzt. Am Anfang erfolgen ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt und die körperliche Untersuchung. Dabei wird z. B. erfragt, ob andere Familienangehörige erkrankt sind oder wann welche Beschwerden begonnen haben. Durch das Abtasten des Bauchs können Druckschmerzen oder Verhärtungen festgestellt werden und auch der After wird ausgetastet. Als weiterer Anhaltspunkt für die Diagnose ist die Untersuchung von Blut- und Stuhlproben im Labor wichtig. Im Blut kann z. B. eine Veränderung von bestimmten Werten das Zeichen für eine Entzündung im Körper sein: eine erhöhte Konzentration des C-reaktiven Proteins (CRP) und eine beschleunigte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG). Kommt es infolge von Blutungen zu einer Blutarmut (Anämie), kann dies auch im Blut festgestellt werden: Es sind weniger rote Blutkörperchen und zu wenig Eisen vorhanden. Mit Stuhluntersuchungen (fäkales Calprotectin) können bakterielle Magen-Darm-Infektionen ausgeschlossen oder die Schwere einer Entzündung festgestellt werden. Die Spiegelung des Verdauungstraktes (Endoskopie) ist die wichtigste Untersuchungsmethode bei Morbus Crohn. Dafür wird ein Endoskop, ein flexibler Schlauch mit einer winzigen Kamera, über den Mund oder den Darm in den Körper eingeführt. Es können Rötungen, Schwellungen oder Verletzungen sowie das Ausmaß der Entzündung vom behandelnden Arzt erkannt werden. In der Regel werden auch Gewebeproben entnommen und mikroskopisch untersucht (Biopsie). Bei Verdacht auf Morbus Crohn (chronischer Durchfall über 8 Wochen) ist es besonders wichtig, dass eine Ileokoloskopie durchgeführt wird, d. h. eine Inspektion des letzten Dünndarmteils (terminales Ileum), weil gerade zu Beginn eine Entzündung nur im Ileum nachweisbar ist. 10 Wichtig ist, dass Hausärzte informiert sind. Bei ihnen ist verstärkte Information über Morbus Crohn besonders relevant, weil sie meistens den Erstkontakt darstellen. Wenn der Hausarzt nicht richtig entscheidet, kann der Weg zur Diagnose sehr lang werden.“ Daniel, 39 Jahre Es gibt verschiedene Formen der Endoskopie: • Koloskopie: Dickdarmspiegelung über den After bis in das Zökum (Blinddarm) • I leokoloskopie: Dickdarmspiegelung bis zum letzten Segment des Dünndarms (terminales Ileum) • Rektoskopie: Spiegelung des Enddarms • S igmoidoskopie: Spiegelung von Enddarm und dem benachbarten Teil des Dickdarms (Sigma) • G astroskopie: Spiegelung des Magens und des Zwölffingerdarms über den Mund 11 Neben der Endoskopie dienen weitere bildgebende Verfahren zur Diagnose. So können durch Ultraschall Entzündungen des Darms z. B. anhand von Verdickungen der Darmwand oder Fisteln und Abszesse erkannt werden, leichte Entzündungen hingegen nicht. Auf Röntgenbildern lassen sich Veränderungen des Darms wie auch Fisteln oder Stenosen erkennen. Die bevorzugte Untersuchungsmethode bei Morbus Crohn ist die Magnetresonanztomographie (auch MRT, Kernspintomographie), da sie ohne Strahlen durchgeführt wird. Sie gibt genaue Auskunft über das Ausmaß eines möglichen Dünndarmbefalls. Mit MRT lässt sich auf Schnittbildern des menschlichen Körpers erkennen, welche Bereiche des Darms oder auch umliegender Organe entzündet sind. Auch durch Computertomographie, einem speziellen Röntgenverfahren, lassen sich auf Schnittbildern leichte Veränderungen des Darms erkennen. Endoskopie und MRT spielen die Hauptrolle in der Diagnose des Morbus Crohn. 12 behandeln Therapie: Ziele und Optionen Es ist wichtig, Morbus Crohn frühzeitig wirksam und anhaltend zu behandeln, um eine vollständige und dauerhafte Abheilung der Schleimhaut des Darms zu erreichen. Denn nur so können neue Schübe, bleibende Schäden am Darm sowie Komplikationen verhindert und ein weitgehend normales Leben ohne Einschränkungen der Lebensqualität ermöglicht werden. Die Wahl der Behandlung erfolgt individuell und orientiert sich an der Schwere der Entzündung, am Befallsmuster und am Krankheitsverlauf. Bei der Therapie lassen sich die Bereiche Medikamente, Operationen, psychologische Unterstützung und Ernährung unterscheiden. Diese Behandlungsziele sollten Sie und Ihr Arzt im Blick haben: •Beschwerdefreiheit durch langfristige Eindämmung der Krankheitsaktivität • Weitere Ausbreitung der Erkrankung stoppen • Verhinderung von neuen Schüben • Vollständige und dauerhafte Abheilung der Darmschleimhaut, um bleibende Schäden am Darm und Komplikationen aufzuhalten • Ein weitgehend normales Leben ohne Einschränkung der Lebensqualität mit der Erkrankung zu ermöglichen Viele fangen an, nach der Schuld zu suchen. Das tut weh: Man hat nicht nur dieses Schicksal, sondern man soll auch noch selbst schuld daran sein!“ Julia, 34 Jahre 13 Medik amentöse Therapie Aminosalizylate (z. B. Sulfasalazin und Mesalazin), auch 5-ASA-Präparate genannt, wirken entzündungshemmend und werden bei leichtem Krankheitsverlauf eingesetzt. Sie werden als Tabletten, Zäpfchen, Schaum oder Einlauf (Klysmen) verabreicht. Aminosalizylate können im akuten Schub eingesetzt werden sowie danach, um einen erneuten Schub zu verhindern. Kortikoide (z. B. Prednison oder Budesonid), auch Glukokortikoide genannt, haben eine stark entzündungshemmende Wirkung, unterdrücken die Reaktion des Immunsystems und wirken rasch. Sie werden im Entzündungsschub angewendet, sowohl bei geringer, mittlerer als auch schwerer Krankheitsaktivität. Sie sollten jedoch nicht dauerhaft eingesetzt werden, da es langfristig zu einer Vielzahl von Nebenwirkungen im ganzen Körper kommen kann. Kortikoide können als Tabletten, Injektion bzw. Infusion in die Vene oder als Einlauf verabreicht werden. Immunsuppressiva (z. B. Azathioprin oder 6-Mercaptopurin) sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Sie wirken entzündungshemmend und werden bei mittlerer bis starker Ausprägung der Erkrankung eingesetzt. Ihre Wirkung tritt erst nach zwei bis sechs Monaten ein, daher wird diese Zeit häufig zusätzlich mit anderen Medikamenten überbrückt. Immunsuppressiva werden als Tabletten verabreicht und können auch langfristig eingesetzt werden, um einen erneuten Schub zu verhindern. Wichtig sind regelmäßige Kontrollunter­ suchungen, da die anhaltende Einnahme mit Nebenwirkungen verbunden sein kann. Impfschutz nicht vergessen! Bevor eine Behandlung begonnen werden kann, die das Immunsystem beeinflusst, muss überprüft werden, ob ein ausreichender Standardimpfschutz besteht oder ob Impfungen aufgefrischt werden müssen. Dies trifft sowohl auf die Therapie mit Immunsuppressiva als auch auf den Einsatz von Biologika zu. 14 Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, die gezielt in den Entzündungsprozess im körpereigenen Abwehrsystem eingreifen. Bei Morbus Crohn werden sogenannte TNF-alpha-Blocker eingesetzt. Sie hindern den entzündungsfördernden Botenstoff TNF-alpha daran, das Signal für die Entzündung auszulösen und aufrechtzuerhalten. Der Krankheitsmechanismus wird dadurch unterbrochen und die Entzündung im Verdauungstrakt klingt ab. Die Wirkung von Biologika setzt in der Regel schnell ein. Sie können durch eine Selbstinjektion mit einem PEN oder einer Fertigspritze unter die Haut gespritzt (subkutan) oder durch eine Infusion in die Armvene (intravenös) beim Arzt verabreicht werden. Eingesetzt werden Bio­ logika bei Morbus Crohn, wenn die Erkrankung moderat bis schwer ausgeprägt und aktiv ist sowie andere Therapien nicht gewirkt haben oder nicht vertragen wurden. Zeigt ein Biologikum Wirkung, kann es langfristig eingesetzt werden, um neue Schübe zu verhindern. Da durch Biologika auf das Immunsystem eingewirkt wird, kann das Infektionsrisiko erhöht sein. Vor der Therapie müssen daher bestehende Infektionen, z. B. Tuberkulose oder Hepatitis, ausgeschlossen werden. Das Wichtigste ist die Betreuung und Begleitung in der Anfangsphase, denn davon hängen viele Folgeprobleme ab. Evelyn, 28 Jahre 15 Operationen Ist die Erkrankung stark ausgeprägt und lässt sie sich durch die genannten Medikamente nicht (mehr) eindämmen, kann ein operativer Eingriff nötig werden. Dies kann z. B. durch die Entfernung betroffener Darmabschnitte erfolgen. Auch bei Komplikationen wie Fisteln, Abszessen oder Stenosen kann eine Operation helfen. Heilbar ist Morbus Crohn durch operative Eingriffe nicht, es kann jedoch eine Besserung bestimmter Symptome erreicht werden. Sehr selten kann eine Notfalloperation notwendig werden, u. a. bei einem Darm­ verschluss oder einem Darmdurchbruch. Psychologische Unterstützung Morbus Crohn kann nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr belastend sein, denn er ist mit vielen tabuisierten Themen verbunden und kann die Lebensqualität nachhaltig einschränken. Wird das Leben zunehmend von der Erkrankung bestimmt, kann eine psychologische Unterstützung dabei helfen, positive Strategien zur Krankheitsbewältigung zu aktivieren und einen besseren Umgang mit der Erkrankung zu erlernen. Kommt es gar zu Depressionen oder starken Ängsten, sollte in jedem Fall eine psychotherapeutische Behandlung erfolgen. „Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit“, diese Tatsache ist allgemein bekannt. Wer das Rauchen aufgibt, belohnt sich und sein Wohlbefinden in vielerlei Hinsicht. Entscheidet sich ein Raucher mit Morbus Crohn für ein rauchfreies Leben, kommen gleich noch ein paar wesentliche Vorteile dazu. Denn der blaue Dunst hat einen schlechten Einfluss auf die Erkrankung. So gehört Rauchen zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Morbus Crohn und auch der Krankheitsverlauf wird negativ beeinflusst. Bei rauchenden Patienten kommt es zu mehr Schüben, sie müssen häufiger Medikamente einnehmen und die Lebensqualität ist fühlbar eingeschränkt. Damit bietet ein Rauchstopp die Möglichkeit, selbst etwas zu tun, um den Krankheitsverlauf positiv zu gestalten und Komplikationen zu vermeiden! 16 Die Rolle der Ernährung Eine „Morbus-Crohn-Diät“ gibt es nicht. In der schubfreien Zeit wird eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung unter Berücksichtigung individueller Unverträglichkeiten empfohlen. Während des Schubs oder bei Komplikationen muss die Ernährung meist individuell angepasst werden, um z. B. Untergewicht oder eine Mangelernährung zu vermeiden. Trinknahrung kann die Nährstoffaufnahme unterstützen. In seltenen Fällen kann auch eine künstliche Ernährung, über eine Dünndarm- oder Magensonde (enterale Ernährung) bzw. über Infusionen (parenterale Ernährung), notwendig sein. 10 Ernährungstipps: Essen und Trinken mit Genuss 1. Es gibt keine CED-Diät! Mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung und Berücksichtigung der individuellen Unverträglichkeiten tragen Sie jedoch wesentlich zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. 2. Erlaubt ist, was bekommt! Finden Sie heraus, was Ihnen guttut und optimieren Sie danach Ihre Ernährung. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost ist dafür die Grundlage. Mit einem Ernährungstagebuch finden Sie heraus, ob es Lebensmittel gibt, die Sie individuell nicht vertragen. 3. Selbst ist der Koch! Nur wenn Sie Speisen selbst zubereiten, wissen Sie genau, welche guten und frischen Lebensmittel in Ihrem Essen stecken. Sie gehen damit auch verstecktem Fett und Zucker, wie sie sich in vielen fertigen Lebensmitteln verbergen, aus dem Weg. 4. Abwechslungsreiche Kost! Sie können aus einer unglaublichen Vielfalt von unterschiedlichen Lebensmitteln wählen. Schöpfen Sie dieses Angebot voll aus. So wird Ihr Essen niemals langweilig, und Sie versorgen Ihren Körper mit allen wichtigen Nährstoffen. 17 5. Schonende Zubereitung! Nicht nur auf die Auswahl von Lebensmitteln kommt es an – schenken Sie auch der Zubereitung das nötige Augenmerk. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine können bei langer starker Hitzeeinwirkung leicht verloren gehen. Also besser dünsten als braten oder frittieren. 6. Verbieten ist verboten! Bei allen Anregungen und Empfehlungen für die Ernährung sollten Sie eines nicht vergessen: Genuss und Freude am Essen und Trinken stehen an erster Stelle. Gesunde Ernährung muss schmecken, und manchmal gehören dazu auch Lebensmittel, die nicht in großem Umfang konsumiert werden sollten. Genießen Sie diese maßvoll und bewusst. 7. Der Natur den Vortritt lassen! Versorgen Sie sich und Ihren Körper lieber mit frischem Obst und Gemüse als mit Vitaminpräparaten oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Denn: Obst und Gemüse sättigen nicht nur, die Natur bietet auch Vitamine, Spurenelemente oder Mineralstoffe oft in einer Form an, die bestmöglich vom Körper aufgenommen werden kann. 8. Faserarme Kost bei Stenosen! Bei Stenosen (Engstellen) ist es wichtig, dass man mittels einer faserarmen Ernährung der Gefahr einer Obstruktion (Verstopfung) entgegenwirkt. Auf schwer verdauliche Speisen und faserreiche Lebensmittel (z.B. Spargel, Fenchel, Blattspinat, Ananas, Nüsse) sollte dann verzichtet und Obst sowie Gemüse besser geschält werden. 9. In Ruhe genießen! Nicht nur was, auch wie wir essen, spielt eine Rolle. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Mahlzeiten, genießen Sie Ihr Essen bewusst und schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre. 10. Trinken ist die Basis der Ernährung! Ob die Krankheit aktiv ist oder nicht, denken Sie in jedem Fall daran, Ihren Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Mehr zum Thema Ernährung bei CED finden Sie in der aktuellen Ernährungsbroschüre der ÖMCCV. Zu bestellen unter: ÖMCCV Obere Augartenstraße 26-28, 1020 Wien Tel. und Fax: +43 1 333 06 33 18 INFORMIEREN Ansprechpartner und weitere Informationen Österreichische Morbus Crohn-Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV) Die ÖMCCV ist die nationale Interessen­vertretung für Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Sie setzt sich für mehr Aufmerksamkeit, Aufklärung und Verständnis in der Öffentlichkeit ein und bietet Informationen, Unterstützung und Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Die ÖMCCV verfügt über Spezialgruppen für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Pouch und für Stomaträger sowie Zweigstellen in allen neun Bundesländern. www.oemccv.at Österreichische ILCO – Stoma-Dachverband Die Österreichische Vereinigung für Ileostomie, Colostomie und Urostomie ist die Selbsthilfeorganisation für Stomaträger. Sie bietet Informationen und Hilfestellungen sowie Kontakt zu anderen Betroffenen, da sie über Landes- bzw. Regionalstellen sowie eine „Junge-ILCO“ verfügt. www.ilco.at Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) Die ÖGGH, ein Verband von Fachärzten, beschäftigt sich in einer ihrer Arbeitsgruppen mit den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. www.oeggh.at Abbott Care Wenn diese Broschüre Ihr Interesse an weiteren Informationen rund um das Thema chronisch-entzündliche Darmerkrankungen geweckt hat, besuchen Sie uns auch im Internet. Hier finden Sie viele Informationen zu den Krankheitsbildern sowie zu weiteren Themen wie Ernährung, Reise, Sport und Bewegung oder Stressbewältigung. www.abbott-care.at 19 Abbott Care Austria Das Patientenservice-Programm – Unterstützung im Leben mit der Erkrankung Sichern Sie sich jetzt die Tipps und Tricks für Ihren Alltag sowie Informationen und Hilfestellung über die Erkrankung hinaus! • Service-Telefon 0800 588 80 31 • Praktische Tipps und Hilfsmittel • Spannende Themenbereiche www.abbott-care.at Kostenfreie Rufnummer: 0800 588 80 31 AbbVie GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien www.abbott-care.at ATHUG120266-211112 · Montag bis Freitag von 8.00 – 20.00 Uhr