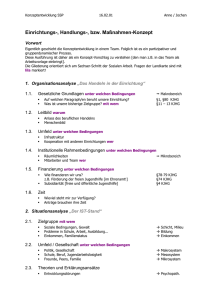

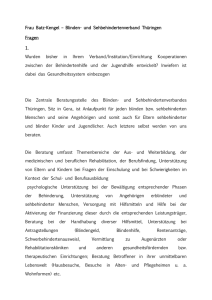

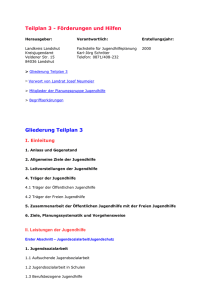

Zur Bedeutung der Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe

Werbung