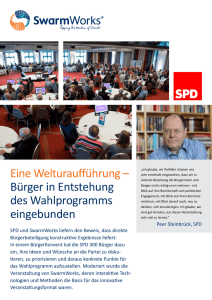

Sozialdemokratie des 21 Jahrhunderts

Werbung