Hintergrund-Informationen über Werk & Komponist

Werbung

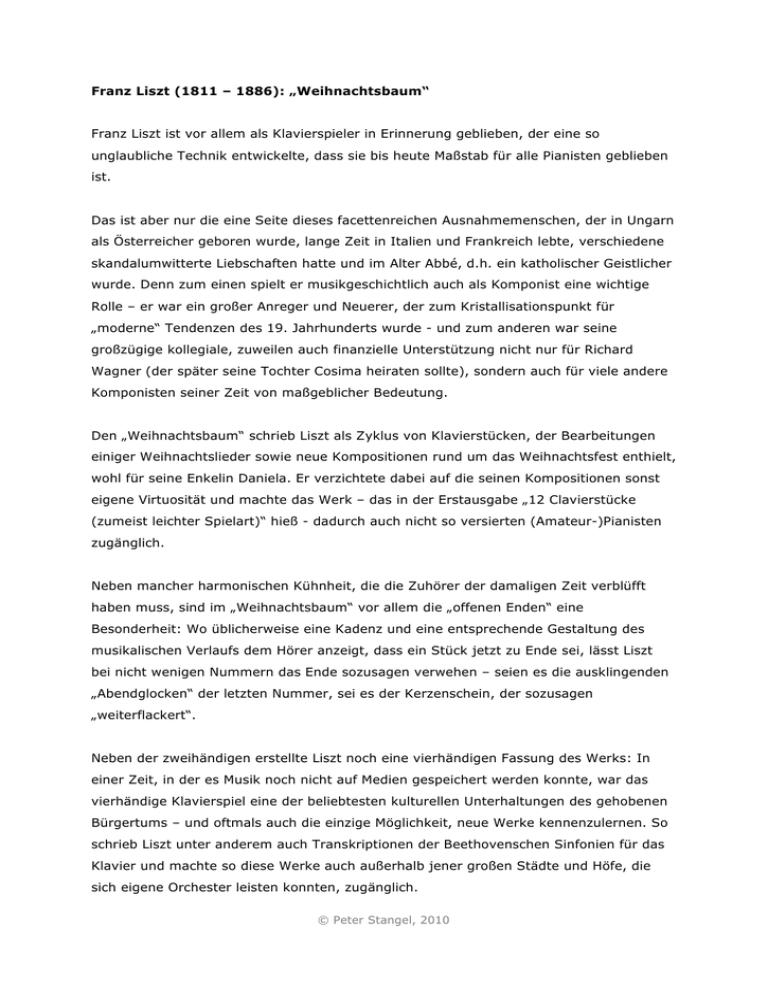

Franz Liszt (1811 – 1886): „Weihnachtsbaum“ Franz Liszt ist vor allem als Klavierspieler in Erinnerung geblieben, der eine so unglaubliche Technik entwickelte, dass sie bis heute Maßstab für alle Pianisten geblieben ist. Das ist aber nur die eine Seite dieses facettenreichen Ausnahmemenschen, der in Ungarn als Österreicher geboren wurde, lange Zeit in Italien und Frankreich lebte, verschiedene skandalumwitterte Liebschaften hatte und im Alter Abbé, d.h. ein katholischer Geistlicher wurde. Denn zum einen spielt er musikgeschichtlich auch als Komponist eine wichtige Rolle – er war ein großer Anreger und Neuerer, der zum Kristallisationspunkt für „moderne“ Tendenzen des 19. Jahrhunderts wurde - und zum anderen war seine großzügige kollegiale, zuweilen auch finanzielle Unterstützung nicht nur für Richard Wagner (der später seine Tochter Cosima heiraten sollte), sondern auch für viele andere Komponisten seiner Zeit von maßgeblicher Bedeutung. Den „Weihnachtsbaum“ schrieb Liszt als Zyklus von Klavierstücken, der Bearbeitungen einiger Weihnachtslieder sowie neue Kompositionen rund um das Weihnachtsfest enthielt, wohl für seine Enkelin Daniela. Er verzichtete dabei auf die seinen Kompositionen sonst eigene Virtuosität und machte das Werk – das in der Erstausgabe „12 Clavierstücke (zumeist leichter Spielart)“ hieß - dadurch auch nicht so versierten (Amateur-)Pianisten zugänglich. Neben mancher harmonischen Kühnheit, die die Zuhörer der damaligen Zeit verblüfft haben muss, sind im „Weihnachtsbaum“ vor allem die „offenen Enden“ eine Besonderheit: Wo üblicherweise eine Kadenz und eine entsprechende Gestaltung des musikalischen Verlaufs dem Hörer anzeigt, dass ein Stück jetzt zu Ende sei, lässt Liszt bei nicht wenigen Nummern das Ende sozusagen verwehen – seien es die ausklingenden „Abendglocken“ der letzten Nummer, sei es der Kerzenschein, der sozusagen „weiterflackert“. Neben der zweihändigen erstellte Liszt noch eine vierhändigen Fassung des Werks: In einer Zeit, in der es Musik noch nicht auf Medien gespeichert werden konnte, war das vierhändige Klavierspiel eine der beliebtesten kulturellen Unterhaltungen des gehobenen Bürgertums – und oftmals auch die einzige Möglichkeit, neue Werke kennenzulernen. So schrieb Liszt unter anderem auch Transkriptionen der Beethovenschen Sinfonien für das Klavier und machte so diese Werke auch außerhalb jener großen Städte und Höfe, die sich eigene Orchester leisten konnten, zugänglich. © Peter Stangel, 2010 Die Fassung für die taschenphilharmonie Ich habe aus den 12 Nummern, die etwa 40 Minuten dauern, 8 für unsere Fassung ausgewählt. Dabei bin ich bei der Zuordnung der Stücke zur Geschichte recht frei verfahren: So eignet sich etwa der wunderbar „fremdartig“ klingende Beginn von „Adeste fideles“ zur Illustration der Fremdherrschaft in Jerusalem, obwohl es sich ja um ein christliches Weihnachtslied handelt, ebenso wie ich das „alte provencalische Weihnachtslied“ kurzerhand als Chanukkah-Lied „umgewidmet“ habe. Immerhin ist es bei letzterem durchaus möglich, dass dieses Lied in einer Variante tatsächlich auch beim jüdischen Fest gesungen wurde, da sich die Bräuche und das Liedgut der Religionen vielerorts ja vermischten. Bei der Instrumentierung der Stücke für die taschenphilharmonie wollte ich den ganzen klanglichen Kosmos einfangen, den Liszt in seinen Tondichtungen („Les Preludes“, „Mazeppa“ und viele andere) heraufbeschworen hat. Hier kann man als Orchestrator aus dem Vollen schöpfen: Die ganze romantische, manchmal sehr explizite Klangpalette, die Liszt verwendete, die nach unserem heutigen Empfinden manches Mal (so etwa im Mittelteil der „Hirten auf dem Felde“) sogar den Kitsch streift, mit den Mitteln eines kleineren Ensembles umzusetzen, war eine wunderbare Herausforderung. Insofern kam das Glockenspiel, das musikalisch für Glanz steht, besonders häufig zum Einsatz, aber auch weiche Harfenakkorde, volle Streicher- und luftige Bläsersätze zeigen, was man mit 12 Musikern an Klangfarben zaubern kann.... © Peter Stangel, 2010