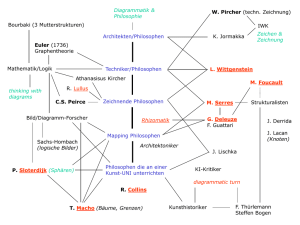

Denken

Werbung