Wo und wann findet man Netzflüglerartige?

Werbung

Die Deutsche Bibliothek - CIP: Wechmann, Ekkehard:

Netzflüger, Schlamm- und Kamelhalsfliegen: Beobachtung, Lebenweise / Ekkehard Wachman ; Christoph Saure. Augsburg: Naturbuch-Verl., 1997. ISBN 3-89440-222-9

Einleitung

Allgemeiner Teil

Einleitung und kurzer Überblick

Netzflügler, Schlamm- und Kamelhalsfliegen sind nahe verwandte Insektenordnungen mit nur etwa 140 Arten in

Mitteleuropa. Sie werden als Netzflüglerartige {Neuropteroidea) zusammengefaßt. Ihr geringer Bekanntheitsgrad hat viele

Gründe. Einer liegt sicher in der überwiegend verborgenen Lebensweise der meisten Arten, ein ande- rer wohl in der

ungewöhnlichen Verschiedenartigkeit im Aussehen. Netzflüglerartige lassen sich daher für den interessierten Laien nur

schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Eine Heuschrecke, eine Fliege, ein Käfer oder ein Schmetterling wird meist

leicht am typischen Habitus erkannt, bei den Netzflüglerartigen ist das schwietiger.

In ihrem Aussehen sind Netzflüglerartige sehr attraktiv, sie sind aber auch biologisch interessant und als Freßfeinde von

"Schadinsekten" von Bedeutung. Ihre »Highlights« sind in Mitteleuropa allerdings nur in einer {Fanghaft, S. 76), in wenigen

Arten (Schmetterlings- hafte, S. 128; Ameisenjungfern, S. 116) oder gar nicht {Fadenhafte, S. 114) vertreten. Man kann

Netzflüglerartige in Wäldern, Gärten, auf Wiesen, an schattigen Orten mit Fließgewässern oder Teichen, aber auch an

sandigen, extrem trocken-heißen Stellen finden. Man- che Arten vagabundieren in ihrer Jugend als Ameisenlöwen am Boden

oder leben in selbstgegrabenen Sandtrichtern {S. 35). Sie saugen mit langen Zangen {Abb. S. 31) Ameisen und andere

kleine Insekten aus, die sie in ihren Ttichtern gefangen haben. Über eine Puppenphase verwandeln sie sich zu geflügelten,

libellenähnlichen Insekten {Ameisenjungfern, Myrmeleontidae).

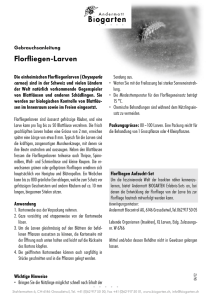

Kleinere, sehr grazile Arten heißen Taghafte oder Blattlauslöwen {Hemerobiidae, S. 80), andere dagegen Florfliegen,

Goldaugen oder Stinkfliegen {Chrysopidae, S. 96). Ihre Larven leben räuberisch und jagen Blattläuse oder andere kleine

Insekten. Mit dem Einttitt ins Erwachsenenleben werden dann viele Florfliegen, im Gegensatz zu den Taghaften, zu

Vegetariern.

Die Netzflüglerartigen leben als Erwachsene immer, als Larven meist an Land. Nur wenige sind in ihrer Entwicklung an

Gewässer gebunden.

Hierzu gehören in Mitteleuropa Schlammfliegen-Arten der Gattung Sialis {S. 22, 138), der Bachhaft Osmylus fulvicephalus

{S. 26, 72) und die Schwammhafte-Arten der Gattung Sisyra {S. 26, 74).

Winzige Netzflüglerarren sind die mit einer feinen weißen oder bräunlichen Wachsschicht übetzogenen Staubhafte

(Coniopterygi- dae, S. 68). Sie werden gelegentlich mit den in Gewächshäusern oder an Wohnzimmerpflanzen lebenden

Weißen Fliegen (Motten- schildläuse) verwechselt. Größere, farblich sehr auffällige Formen sind die Schmetterlingshafte

(Libelloides-Arten, S. 130), lebhafte, schmetterlingsartige Netzflügler, die nur bei Sonnenschein über Wiesen hin- und

herfliegen. Zieht eine Wolke auf und beschattet die Wiese, verschwinden sie wieder im Gras. Kommt man den Tie- ren dann

zu nahe, verbergen sie sich mit eng angelegten Flügeln auf der abgewandten Seite des Grashalmes.

Von außergewöhnlichem Aussehen sind die Fanghafte (z. B. Man- tispa styriaca, S. 76, Climaciella brunnea, S. 40, Plega

spec., S. 41). Sie sehen aus wie eine Kombination aus einer kleinen Gottesanbe- terin und einer Kamelhalsfliege, mit den

Fangbeinen der ersteren und dem Körperbau sowie den Flügeln der letzteren.

Kamelhalsfliegen (Abb. S. 140) kann man im Blattwerk von Bäu- men und Sträuchern beobachten. Die Larven entwickeln

sich ent- weder unter Rinde oder im Boden im Wurzelbereich.

Systematische Übersicht

Die drei Gruppen der Netzflüglerartigen weisen völlig unterschied- liche Artenzahlen auf. Von den weltWeit verbreiteten

Großflüglern {Megaloptera} sind lediglich etWa 250 Arten aus zwei Familien bekannt, von denen in Europa nur die

Schlammfliegen {Sialidae} mit sechs Sialis-Arten vertreten sind. Aus Mitteleuropa kennenwir drei ArtenMit weltweit annähernd 200 beschriebenen Arten sind auch die Kamelhalsfliegen {Raphidioptera} sehr artenarm. Von 74

europäi- schen Arten kommen 16 in Mitteleuropa vor. Wir unterscheiden hier die Familien Raphidiidae und Inocelliidae.

Die Netzflügler, netzflügle~ i.e.S., H~e c:>der Plattflügler {Neuroptera, fruher Planipennia} sind weltWeIt mIt etwa 5 500

Arten in 18 Familien verbreitet. In Europa kommen 12 Familien mit insgesamt ca. 250 Arten vor; vier Familien {Dilaridae,

Berothidae, Neurorthi- dae, Nemopteridae} sind hier auf den Mittelmeerraum beschränkt. In Mitteleuropa sind 120 Arten

aus acht Familien bekannt: Staub- hafte {Coniopterygidae}, Bachhafte {Osmylidae}, Schwammhafte {-fliegen, Sisyridae},

Fanghafte {Mantispidae}, Taghafte {Hemerobi- idae}, Florfliegen {Chrysopidae}, Ameisenjungfern {Myrmeleont- idae}

und Schmetterlingshafte {Ascalaphidae}. Ihre Verwandtschaft untereinander ist bisher noch nicht eindeutig geklärt.

Körperbau der Netzflüglerartigen

Der Körperbau der Imagines

Woran man erkennen kann, ob es sich um einen Netzflüglerartigen handelt und um welche Familie oder Gattung (mit

Einschränkun- gen auchArt), wird in den Bestimmungsschlüsseln ab S. 54'und auf den Abbildungsseiten ab S. 65 dargestellt.

Netzflüglerartige können winzig klein bis sehr groß sein. Die Flü- gelspannweiten betragen bei manchen Staubhaften nur 4

mm, bei tropischen Großflüglern dagegen bis zu 180 mm. Der meist sehr bewegliche Kopf ist bei Großflüglern und

Kamelhalsfliegen relativ groß. Die Mundwerkzeuge sind nach vorne gerichtet und bei den Männchen einiger

außereuropäischer Großflüglerarten enorm ver- längert. Bei Netzflüglern dagegen ist der Kopf mehr oder weniger senkrecht

gestellt, und die beißend-kauenden Mundwerkzeuge wei- sen nach unten. Die in der Regel großen Facettenaugen sind bei

den Schmetterlingshaften jederseits in zwei deutlich getrennte Bereiche geteilt (Abb. S. 12). Lediglich der Bachhaft Osmylus

und die Kamel

Schema eines Netzflüglers (Florfliege)

halsfliegen (nur Raphidiidae) besitzen drei Einzelaugen (Ocellen). Die vielgliedrigen Antennen sind meist fadenförmig,

manchmal perlschnur- oder kammförmig und bei Ameisenjungfern sowie Schmetterlingshaften zur Spitze keulig verdickt.

Die Vorderbrust der Kamelhalsfliegen und Fanghafte ist auffallend lang und sehr beweglich. Bei ersteren inserieren die

Vorderbeine im hinteren Bereich der Vorderbrust, bei letzteren im vorderen (vergl. Abb. S. 79 und S. 141). Mit Ausnahme

der Fanghafte besitzen die Netzflüglerartigen Europas an allen drei Brustsegmenten schreitbei- ne, die in Coxa (Hüfte),

Trochanter (Schenkelring), Femur (Schen- kel), Tibia (Schiene) und Tarsus (Fuß) gegliedert sind. DerTarsus ist meist

fünfgliedrig und am letzten Glied mit zwei Klauen ausgestat- tet. Die Fanghafte haben sehr auffällige, zu Raubbeinen

umgebilde- te Vorderbeine (Abb. S. 77-79), deren Schiene und Fuß sich gegen den bedornten Schenkel einschlagen lassen.

Großflügler besitzen breite Flügel, wobei die hinteren am Hinter- rand ein ausgedehntes, faltbares Analfeld aufweisen und

meist größer als die vorderen sind. Die transparenten Flügel der Kamel- halsfliegen sind einander in Größe und Aussehen

ähnlich. Außer- dem sind sie durch große Zellen und das gelbe, braune oder schwarze Flügelmal (Pterostigma)

charakterisiert.

Fortpflanzung und Entwicklung

Das Ei

Die Eiablage erfolgt meist auf der Unterseite von Laubblättern, an Nadeln, Halmen oder Rinde. Weibchen mit einer langen

Legeröhre (z. B. Kamelhalsfliegen) können diese in rissige Borke, moderndes Holz oder Bodenstreu einführen. Die Eier

werden in der Regel ein- zeln (Staubhafte, Ameisenjungfern), in kleinen Gruppen zu maxi- mal 20, seltener auch in größeren

Gelegen (bis zu 2000 bei Schlammfliegen) abgelegt. Fanghafte besitzen Gelege mit mehreren tausend Eiern, von ihnen sind

auch gemeinsame Legeplätze mit bis zu 150000 Eiern bekanntSchlammfliegen und Schwammhafte plazieren ihre Eier so an der Ufervegetation, daß die schlüpfenden Larven ins Wasser

fallen- Ameisenjungfern und Fadenhafte legen die Eier einzeln im Sand oder in ähnlich lockeren Substraten ab.

Die Eier eines Geleges sind manchmal miteinander verkittet (Schlamm-, Kamelhalsfliegen). Oftmals werden sie mit einem

kleb- rigen Sekret am Untergrund befestigt (Bach-, Schmetterlingshafte). Die Gelege der Schwammhafte sind von einem

Gespinst umwoben. Bei Fanghaften und Florfliegen sitzen die Eier einzeln, in Gruppen oder zu Büscheln vereint, an mehr

oder weniger langen Stielen (Abb. S. 21).

Die Dauer der Embryonalentwicklung ist temperaturabhängig und schwankt bei den meisten Arten zwischen einer und drei

Wochen. Am Ende dieser Phase reißt die Eihülle auf und die Junglarve schlüpft. Die Eier der Ameisenjungfern,

Schmetterlings- und Fadenhafte sind mit einem kreisförmigen Deckel ausgestattet, der b~im Schlüpfen aufgesprengt wird.

Bei anderen Netzflüglern ist der Kopf der Junglarve mit einem Eizahn versehen, mit dem die Eihül- le aufgesägt wird.

Von der Larve zur Puppe

Die Larven der Schlammfliegen (Abb. S. 22) schwimmen anfangs frei im Wasser und graben sich später im Gewässergrund

ein. Am Tage ruhen die älteren Larven im Schlamm, erst nachts werden sie aktiv und suchen Beute. Ihre Entwicklung dauert

zwei Jahre, eine Zeit, in der sie sich etwa zehnmal häuten. Die erstjähtigen Larven bevorzu- gen Wassertiefen von 6-12 rn,

die zweitjähtigen dagegen gößere Tie-).: Gelege des Fanghafts Mantispa styriaca mit weit entwickelten Embryonen

(Segmente erkennbar!); die einzelnen Eier stehen auf kurzen Stielchen, die allerdings umgeknickt sind. St. Trinit,

Fortpflanzung und Entwicklung

fen von 12-18 m. Zur Verpuppung suchen sie außerhalb des Was- sers eine geschützte Stelle in Ufernähe auf. Die

Puppenruhe dauert je nach Temperatur wenige Tage bis einige Wochen. Die Larven der Kamelhalsfliegen leben unter

Baumrinde oder im Wurzelbereich von Sträuchern. Ihre Entwicklung benötigt meist zwei Jahre, bei den Inocelliidae auch

drei oder mehr. In dieser Zeit werden etwa 10 {manchmal bis 15) Larvenstadien durchlaufen. Im Herbst fertigt die

verpuppungsbereite Larve {Vorpuppe) eine kleine Höhle in der Borke an oder sucht eine geschützte Stelle in der Bodenstreu

auf: wo sie übetwintert. Wenige Arten verpuppen sich bereits im Herbst. Unabhängig davon, ob die Puppe oder die Vorpuppe überwintert, ist zur Fortsetzung der Entwicklung eine Kälte- periode mit Temperaturen um den Gefrierpunkt nötig.

Ungewöhn- licherweise ist die Puppe der Kamelhalsfliegen sehr beweglich. In ihrem Aussehen ähnelt sie dem

ausgewachsenen Insekt weitgehend, doch fehlen ihr u. a. die voll entwiekelten Flügel {Abb. S. 23).

Fast alle Netzflüglerarten haben im Gegensatz zu Kamelhals- Um Schlammfliegen nur drei Larvenstadien, deren

Entwicklungszeit nach Art zwischen wenigen Wochen und zwei Jahren oder meh betragen kann. Viele Arten besitzen

mehrere fortlaufende Genera tionen im Jahr. So bilden die meisten heimischen Arten der Staub hafte zwei Generationen aus,

manche Taghafte und Florfliegen dr( oder mehr. Bei einigen Hemerobius-Arten sind bis zu fünf Genera tionen im Jahr

bekannt.

Im ersten Larvenstadium sind viele Netzflüglerarten sehr beweglich (Verbreitungsstadium), in den beiden fol~enden Stadien

dagegel meist weniger aktiv. Die Larven der Fanghafte laufen anfangs fu umher und dringen in Spinneneikokons, bei

außereuropäischel Arten auch in Nester von Bienen oder sozialen Faltenwespen, ii Puppen von Käfern oder Schmetterlingen

ein. Dort häuten sich di Larven zum madenförmigen 2. und 3. Stadium, welche ihren Wirts organismus aussaugen und am

Ende töten.

Die Entwicklung des Bachhaft erfolgt in Uberflutungszonen VOI Bächen und Flüssen, die der Schwammhafte (Sisyridae) in

stehen den oder fließenden Gewässern. Die anfangs frei umherschwirn menden Larven der Sisyra-Arten besiedeln

schließlich SüßwasseI schwämme (manchmal auch Moostierchen) , die angestochen Ulli besaugt werden. Am Ende des 3.

Stadiums verlassen sie zur Verpuppung das Wasser und können dabei Distanzen von bis zu 15 n zurücklegen.

Die Larven der Staubhafte, Taghafte und Florfliegen leben aufBlät tern von Sträuchern und Bäumen, seltener in der

Niedervegetation wo Pflanzenläuse und Milben, aber auch Insekteneier gefressel werden. Die Dauer der Larvalentwicklung

liegt zwischen wenigel Wochen und mehreren Monaten.

Bodenbewohnend sind die Larven der Ameisenjungfern, Faden und Schmetterlingshafte, die als Lauerjäger tagelang

regungslos iJ ihrem Versteck auf Beute warten können. Oft sind sie mit Sand oder Staubpartikeln getarnt und in ihrer

Umgebung kaum wahrzu nehmen. Leicht zu erkennen sind dagegen die bekannten Fang trichter einiger Ameisenlöwen (s. S.

35). Ihre Entwicklungsdaue beträgt in der Regel zwei Jahre, kann aber auch ein bis drei JahD betragen.

Die meisten Netzflüglerarten mit ein- oder mehrjährigem Entwick lungszyklus übetwintern im letzten Larvenstadium, um

sich im fol genden Frühjahr an einer geeigneten Stelle zu verpuppen. Anders al bei Schlamm- und Kamelhalsfliegen

scheiden die Larven aller Netz flüglerarten vor der Verpuppung aus ihren Exkretionsorganen Fä den aus, mit denen sie sich

einen Kokon spinnen. Die Larve trit innerhalb .~es Kokons in die Ruhephase (Vorpuppe) ein, die wenigl Tage, bei

Uberwinterung mehrere Monate dauern kann. Diese Vor

puppe häutet sich zur Puppe, aus der schließlich die Imago schlüpft. Sie öffnet den Kokon mit Hilfe der Mandibeln oder

durch Druck des Kopfes.

Die Imago

Das Schlüpfen aus dem Kokon findet in der Regel in den frühen Morgenstunden (Kamelhals- und Schlammfliegen), zum

Einbruch der Dämmerung (viele Ameisenjungfern) oder nachts (Schwamm- hafte) statt. Im allgemeinen schlüpfen die

tagaktiven Arten bevor- zugt morgens, die nachtaktiven in der Abenddämmerung. Die frisch geschlüpften Imagines findet

man in der nahen Vegetation, wo die zunächst noch weichhäutigen Flügel entfaltet werden und allmäh- lich aushärten. Da

bei den erwachsenen Netzflüglern (Neuroptera) der Darm durchgängig ist, können nun auch die im Larvensta- dium

gespeicherten Verdauungsrückstände ausgeschieden werden (s. So 17).

Das geschlechtsreife Insekt lebt, von überwinternden Imagines abgesehen, nur wenige Tage (z. B. Sialis-Arten) bis einige

Wochen. Bei der Partnersuche spielen Duftstoffe (Pheromone) eine erhebli- che Rolle. Die Männchen einiger

Ameisenjungfern besitzen Duft- drüsen in Brust und Hinterleib. Pilzförmige Organe an der Basis der Hinterflügel

(Axillarpelotten) und pinselförmige Haarbüschel bzw. schlitzförmige Vertiefungen an den Hinterleibsseiten tragen zur

Dispersion der Duftstoffe bei. Bei tagaktiven Arten sind auch opti- sche Reize bei der Partnerfindung von Bedeutung, bei

der Nahori- entierung kommen taktile (Berührung) hinzu.

Fast alle Netzflüglerarten haben im Gegensatz zu Kamelhals- und Schlammfliegen nur drei Larvenstadien, deren

Entwicklungszeit je nach Art zwischen wenigen Wochen und zwei Jahren oder mehr betragen kann. Viele Arten besitzen

mehrere fortlaufende Genera- tionen im Jahr. So bilden die meisten heimischen Arten der Staub- hafte zwei Generationen

aus, manche Taghafte und Florfliegen drei oder mehr. Bei einigen Hemerobius-Arten sind bis zu fünfGenera- tionen im Jahr

bekanntIm ersten Larvenstadium sind viele Netzflüglerarten sehr beweglich (Verbreitungsstadium), in den beiden folgenden Stadien

dagegen meist weniger aktiv. Die Larven der Fanghafte laufen anfangs frei umher und dringen in Spinneneikokons, bei

außereuropäischen Arten auch in Nester von Bienen oder sozialen Faltenwespen, in Puppen von Käfern oder

Schmetterlingen ein. Dort häuten sich die Larven zum madenförmigen 2. und 3. Stadium, welche ihren Wirts- organismus

aussaugen und am Ende töten. ..

Die Entwicklung des Bachhaft erfolgt in Uberflutungszonen von Bächen und Flüssen, die der Schwammhafte (Sisyridae) in

stehen- den oder fließenden Gewässern. Die anfangs frei umherschwim- menden Larven der Sisyra-Arten besiedeln

schließlich Süßwasser- schwämme (manchmal auch Moostierchen), die angestochen und besaugt werden. Am Ende des 3.

Stadiums verlassen sie zur Verpup- pung das Wasser und können dabei Distanzen von bis zu 15 rn zurücklegen.

Die Larven der Staubhafte, Taghafte und Florfliegen leben aufBlät- tern von Sträuchern und Bäumen, seltener in der

Niedervegetation, wo Pflanzenläuse und Milben, aber auch Insekteneier gefressen werden. Die Dauer der Larvalentwicklung

liegt zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten.

Bodenbewohnend sind die Larven der Ameisenjungfern, Faden- und Schmetterlingshafte, die als Lauerjäger tagelang

regungslos in ihrem Versteck auf Beute warten können. Oft sind sie mit Sand- oder Staubpartikeln getarnt und in ihrer

Umgebung kaum wahtzu- nehmen. Leicht zu erkennen sind dagegen die bekannten Fang- trichter einiger Ameisenlöwen (s.

S. 35). Ihre Entwicklungsdauer beträgt in der Regel zwei Jahre, kann aber auch ein bis drei Jahre betragen.

Die meisten Netzflüglerarten mit ein- oder mehrjährigem Entwick- Iungszyklus überwintern im letzten Larvenstadium, um

sich im fol- genden Frühjahr an einer geeigneten Stelle zu verpuppen. Anders als bei Schlamm- und Kamelhalsfliegen

scheiden die Larven aller Netz- flüglerarten vor der Verpuppung aus ihren Exkretionsorganen Fä- den aus, mit denen sie sich

einen Kokon spinnen. Die Larve tritt innerhalb des Kokons in die Ruhephase (Vorpuppe) ein, die wenige Tage, bei

Überwinterung mehrere Monate dauern kann. Diese Vor-puppe häutet sich zur Puppe, aus der schließlich die Imago

schlüpft. Sie öffnet den Kokon mit Hilfe der Mandibeln oder durch Druck des Kopfes.

Die Imago

Das Schlüpfen aus dem Kokon findet in der Regel in den frühen Morgenstunden (Kamelhals- und Schlammfliegen), zum

Einbruch der Dämmerung (viele Ameisenjungfern) oder nachts (Schwamm- hafte) statt. Im allgemeinen schlüpfen die

tagaktiven Arten bevor- zugt morgens, die nachtaktiven in der Abenddämmerung. Die frisch geschlüpften Imagines findet

man in der nahen Vegetation, wo die zunächst noch weichhäutigen Flügel entfaltet werden und allmäh- lich aushärten. Da

bei den erwachsenen Netzflüglern (Neuroptera) der Darm durchgängig ist, können nun auch die im Larvensta- dium

gespeicherten Verdauungsrückstände ausgeschieden werden (s. S. 17).

Das geschlechtsreife Insekt lebt, von überwinternden Imagines abgesehen, nur wenige Tage (z. B. Sialis-Arten) bis einige

Wochen. Bei der Partnersuche spielen Duftstoffe (Pheromone) eine erhebli- che Rolle. Die Männchen einiger

Ameisenjungfern besitzen Duft- drüsen in Brust und Hinterleib. Pilzförmige Organe an der Basis der Hinterflügel

(Axillarpelotten) und pinselförmige Haarbüschel bzw. schlitzförmige Vertiefungen an den Hinterleibsseiten tragen zur

Dispersion der Duftstoffe bei. Bei tagaktiven Arten sind auch opti- sche Reize bei der Partnerfindung von Bedeutung, bei

der Nahori- entierung kommen taktile (Berührung) hinzu.

Das Balz- und Kopulationsverhalten ist besonders gut bei Kamel- halsfliegen untersucht. Beim Aufeinandertreffen mit einem

Partner reagieren Kamelhalsfliegen mit Bissen. Auch lebhaftes Umherlau- fen, Putzbewegungen der Vorderbeine und

Antennen, Spreizen der Flügel sowie vertikale Bewegungen von Kopf und Hinterleib sind Kennzeichen des Balzverhaltens.

Die Weibchen führen außerdem mit ihrer flexiblen Legeröhre schlängelnde Bewegungen durch.

Auch für Schlamm- und Florfliegen ist Werbeverhalten bekannt- Rhythmische Auf- und Abbewegungen des Hinterleibs, bei

Sialis- Männchen auch ein Klopfen mit dem Hinterleib, erzeugen Vibra- tionen des Untergrundes, die vom Partner über

Organe des Erschüt- terungssinns wahrgenommen werden. Solche niederfrequenten Schwingungen haben nur eine

Reichweite von wenigen Zentime- tetn, was die Wahrscheinlichkeit, von einem Konkurrenten oder von einem Freßfeind

entdeckt zu werden, vermindert. Vermutlich verhindetn insbesondere artspezifische Unterschiede in den "Balzge- sängen«

die Fortpflanzung zwischen nahverwandten Arten, da die Tiere sich nicht "verstehen« können. Das wird an der Chrysoperla

carnea-Gruppe erforscht (HENRYet al., 1993; DUELL!, 1995). Die bisher als holarktisch verbreitet geltende ,)Art« weist in

den USA mindestens drei, in Europa drei oder vier klar abgrenzbare Vibrati- onsmuster auE Die Populationen lassen sich

bisher zwar morpholo- gisch nicht eindeutig voneinander trennen, sind aber durch ihre Vibrationsmuster unter natürlichen

Bedingungen deutlich repro- duktiv isoliert. Einige Florfliegenarten besitzen auch Stridulations- organe, mit denen

Ultraschall erzeugt werden kann, welcher aber an- scheinend bei der innerartlichen Kommunikation keine Rolle spielt. Die

Kopulation erfolgt bei Kamelhalsfliegen in einer von zwei mÖg- lichen Stellungen: Inocelliiden paaren sich in"

Tandemstellung«, in der das Männchen so unter das Weibchen klettert, daß sein Kopf die Unterseite des weiblichen

Hinterleibes berührt. Vermutlich besitzen die Männchen Haftorgane an ihren Fühlern, die ausge- stülpt werden und den

Kopf am Hinterleib des Weibchens fIxieren. Schließlich biegt das Männchen seinen Hinterleib nach oben, so daß dessen

Ende mit den weiblichen Genitalsegmenten in Verbin- dung kommt. Eine Tandemstellung wird auch von Schlammfliegen

und einigen Netzflüglern eingenommen, so z. B. Arten der Staub- hafte Semidalis und Conwentzia. Kamelhalsfliegen

(Raphidiidae) beginnen die Paarung ebenfalls in Tandemstellung, aber das Männ- chen wird anschließend in eine

"Abschleppstellung« gezerrt, in der es in Rückenlage bewegungslos hinter dem Weibchen hergerogen wird. Bach- und

Schwammhafte kopulieren in einer »Seite-an-Seite- Stellung«. In einer "Ende-an-Ende-Steilung«, in der die Partner die

Köpfe voneinander abwenden, kopulieren viele Arten der Staubhaf- te, Florfliegen, Ameisenjungfern und

Schmetterlingshafte. Bei letzteren sowie bei den Fadenhaften erfolgen Vorspiel und Ergreifen der Partner im Flug.

Die Paarungsdauer beträgt bei den Arten der Inocelliidae bis zu drei Stunden, bei denen der Raphidiidae und den meisten

Netzflüglern weniger als 90 Minuten. Bei Fanghaften kann sie jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Männchen von

Schlammfliegen und verschie- denen Netzflüglern produzieren Samenpakete (Spermatophoren), die oftmals vom Weibchen

aufgefressen werden. Sie sind teilweise recht groß, bei Osmylus fulvicephalus z. B. bis zu 4 mm. Bei Kamel- halsfliegen sind

Samenpakete erst von einer Art belegt, bei Staub- haften fehlen sie offenbar.

Nahrung der Netzflüglerartigen

Die Nahrung der Larven

Die Larven der Netzflüglerartigen sind weitgehend räuberisch. Nur die Fang-, die Schwammhafte und die nicht

mitteleuropäischen Berothidae besitzen durchweg oder zum Teil parasitische Larvensta- dien (s.o.). Die wasserlebenden

Schlammfliegenlarven (Abb. S. 22) jagen am Grund nach Würmern, Schnecken, Asseln und Insekten- larven. Auch die

kiemenlose Bachhaft-Larve (Abb. S. 26), die am Rande von Fließgewässern lebt, ist carnivor. Sie geht auch ins Was- ser

und jagt u. a. Mückenlarven. Luftblasen im Vorderdarm verhin- dern ihr Ertrinken.

Die terrestrischen Larven von Kamelhalsfliegen und Netzflüglern leben, abgesehen von den wenigen parasitischen Arten,

fast immer räuberisch von Blatt- und Staubläusen, Käferlarven, Milben und anderen Gliederfüßlern. Die Bezeichnung

.Blattlauslöwe« für die Larven von Taghaften (Hemerobiidae), manchmal auch für die von Florfliegen, sowie

.Ameisenlöwen« für Myrmeleontiden-Larven ver- weist auf die jeweilige Hauprnahrung, daneben verzehren diese Arten

aber auch andere Tiere. Eine strenge Beutespezifität kommt nur sehr selten vor, z. B. bei der Florfliege ltalochrysa italica,

die sich in den Baumnestern der Ameise Crematogaster scutellaris entwickelt. Ihre Larven ernähren sich ausschließlich von

den Entwicklungssta- dien der Ameise. Die winzigen Staubhafte-Larven vertilgen Insek- teneier, sowie die Larven von

Pflanzenläusen und Milben, saugen aber auch an den zuckerhaltigen Ausscheidungen von Blattläusen.

Eine bekannte Verhaltensweise bei Netzflüglern ist der Trichterbau der Ameisenlöwen, der aber nicht bei allen Arten

auftritt. Larven, die zum Beuteerwerb immer Trichter bauen, können sich nur rÜck- wärts fortbewegen, diejenigen, die nur

gelegentlich Trichter bauen, auch vorwärts (Myrmecaelurus trigrammus, Abb. S. 31). An einer günstigen Stelle beginnt der

Ameisenlöwe durch pflügende, rÜck- wärts gerichtete Schubbewegungen einen kreisförmigen Graben anzulegen, dessen

Außenrand die Größe des Trichters beschreibt. Dabei kann bereits mit dem Aushub begonnen und Sand bis zu 30 cm weit

fortgeschleudert werden. Der Graben wird durch spira- lige Bewegungen nach innen erweitert, der zentrale Sandkegel abgetragen und nachrutschendes Material entfernt.

Im fertigen Trichter lauert der Ameisenlöwe, bis auf die geöffneten Mundwerkzeuge im Sand eingegraben, auf Beute. Sein

Nahrungs- spektrum umfaßt neben Ameisen viele weitere Gliederfüßler. Sobald ein Beutetier an den Trichterrand gelangt,

rutscht es in die weit geöffneten, sehr schnell zuschlagenden Saugzangen. Kann es sich aber an der Trichterwand halten,

wird es durch Bewerfen mit Sand in die Tiefe gerissen und ergriffen. Eingespritzte Verdauungs- enzyme verflüssigen das

Innere der Beute, die anschließend ausge- saugt wird. Die Saugdauer hängt von der jeweiligen Größe der Beute und vom

Sättigungszustand des Ameisenlöwen ab. So benötigt Euroleon nostras für Waldameisen 30-70 Minuten, für die sehr großen

Roßameisen sogar mehr als drei Stunden. Ani Ende bleibt nur die leere, fortgeschleuderte Hülle des Beutetieres zurück. Der

Trichter der Ameisenlöwen hat aber nicht nur die Funktion des Beuteerwerbs, sondern auch eine Wirkung als Hitzeschutz.

So kann man bei starker Sonneneinstrahlung beobachten, daß sich die Lar- ven in den von der Sonne abgewandten Sektoren

des Trichters auf- halten und sich bei weiter steigenden Temperaturen in tiefere Bodenschichten zurÜckziehenTrichter findet man in Sand, Löß, Mauerstaub und trockenen, lockeren Lehmböden. Bei geeignetem Bodensubstrat,

günstigen kli- matischen Faktoren und ausreichendem Beuteangebot verlässt die Larve während ihrer ein- bis dreijährigen

Entwicklung ihr Mikro- habitat nicht. Beschattung oder Zunahme der Bodenfeuchtigkeit verhindert jedoch eine längere

Besiedlung und die Tiere wandern auf der Suche nach günstigeren Existenzbedingungen ab. Larven von Euroleon nostras

können dabei Entfernungen von über 100 rn zurücklegen.

Die nicht trichterbauenden Larven anderer Ameisenjungfern-Arten halten sich in der oberen Sandschicht oder im

Wurzeldetritus von Sträuchern und Bäumen auf: So verharrt z. B. Creoleon lugdunemis viele Tage bewegungslos unter der

Erdoberfläche. Nur die Augen und Saugzangen ragen hervor. Beute wird tuckartig erfaßt und aus- gesaugt. Die Larven

anderer Arten, wie z. B. Acanthaclisis baetica, suchen auf der Sandoberfläche aktiv nach Beute oder leben wie

Dendroleon pantherinus in alten Baumstrünken und jagen im Mulm Käfer, Asseln u.ä.

Ameisenjungfern erreichen ihre größten Arten- und Individuenzah- len in den ariden Gebieten der Erde. Extreme

Trockenheit und hohe Temperaturen sind die begrenzenden Faktoren. Nicht selten werden in den großen Wüsten

Oberflächentemperaturen von 80 ac gemes- sen. Als Anpassung an derartig extreme Bedingungen weisen Amei- senlöwen

eine hohe Resistenz gegen Austrocknung auf und überle- ben monatelang im heißen Sand. Gleichzeitig sind sie in der Lage,

mehrere Monate, bei Myrmeleon formicarius bis zu acht, im aktiven Zustand ohne Nahrung und Flüssigkeit auszukommen.

Auch das mit 59 ac hohe Temperaturoptimum ihrer Verdauungsenzyme ist als Anpassung an den Biotop zu werten.

Die Nahrung der Imagines

Im Gegensatz zu den weitgehend räuberischen Larven ist bei den erwachsenen Netzflüglerartigen außer einer derartigen

Ernährungs- weise eine rein pflanzliche weit verbreitet. Schlammfliegen nehmen meist keine Nahrung auf, wurden aber auf

Wiesenkerbel-Dolden bei der Nektaraufnahme beobachtet. Fadenhafte ernähren sich wohl rein pflanzlich, überwiegend von

Pollen. Tag-, Bach- und schwamm- hafte nutzen in Abhängigkeit von Umgebung und Jahreszeit die unterschiedlichsten

pflanzlichen und tierischen Nahrungsressour- cen: Letztere fressen im Frühsommer vor allem Pollen. Milben, Blattläuse und

tote Insekten machen später im Jahr den größten Teil der Nahrung aus. Auch Blattlaus- und Zikadenkot (=Honigtau) wird

aufgenommen.

Erwachsene Florfliegen lassen sich in zwei Ernährungstypen eintei- len. Chrysopa-Arten leben vorwiegend räuberisch von

Blatt- und Schildläusen, fressen daneben aber auch Pollen und Honigtau. Alle anderen Florfliegenarten ernähren sich

hauptsächlich von Honig- tau, daneben werden auch Pollen, Pilze, Algen und nur ausnahms- weise tierische Kost

aufgenommen. Einen Sonderfall stellt Hypo- chrysa elegans (Abb. S. 99) dar, die wohl ausschließlich Pollen ver- zehrt.

Symbiontische Hefen in Vorderdarmaussackungen stellen essentielle Aminosäuren (z. B. Valin) bereit, die im Honigtau und

Pollen fehlen oder in zu geringen Mengen vorkommen.

Staubhafte fressen meist Milben und Blattläuse, die sie mit ihren Mandibeln aufbeißen, um an die Körpersäfte zu gelangen.

Daneben wird auch Honigtau verzehrt. Ameise~jungfern sind ebenfalls über- wiegend carnivor, nehmen aber auch Pollen

und Nektar auf. Viel- leicht ernähren sich einige Arten vorrangig oder sogar ausschließlich von pflanzlichen Produkten.

Weitgehend räuberisch sind schließlich

die Schmetterlings- und Fanghafte. Erstere erbeuten und verzehren Insekten im Flug, letztere laufen in der Vegetation umher

oder sind Lauerjäger, die mit ihren Fangbeinen Insekten ergreifen. Auch Kamel- halsfliegen leben überwie~end räuberisch.

fressen aber auch Pollen.

Beziehungen zu anderen Organismen

Schutz und Verteidigung

Im Rahmen ihrer Brutfürsorge suchen die Weibchen zur Eiablage einen Ort auf, der dem Gelege Schutz gewährt und der

darüber hin- aus auch noch den schlüpfenden Larven das Finden geeigneter Nah- rungsquellen erleichtert. Viele

Kamelhalsfliegen verstecken ihre Eier in Hohlräumen von Rinden, zahlreiche Netzflügler kleben sie am Untergrund fest.

Florfliegen und Fanghafte legen ihre Eier an Stielen (Abb. S. 21) ab. Diese Eistiele sind als Schutz gegen räuberische

Gliederfüßler auf- zufassen, welche die bei Berührung pendelnden Eier nicht erreichen können. Die Bildung derartiger Stiele

verringert aber auch die Wahrscheinlichkeit, daß die Eier von Larven derselben Art vertilgt werden. So muß die Junglarve

von Chrysopa perla innerhalb von zwei bis drei Tagen Nahrung finden, um zu überleben. Gelingt es ihr, ein (arteigenes) Ei

des Geleges auszusaugen, verlängert sich die kritische Phase und sie kann ihre Umgebung nach weiterer Nahrung absuchen.

Ein solcher Kannibalismus wird verhindert, indem einige Florfliegen, z. B. Chrysoperla-Arten, ihre Eier einzeln in mehr

oder weniger großen Abständen ablegen. Andere Arten plazieren ihre Eier dagegen dicht gedrängt oft in unmittelbarer Nähe

von Blatt- lauskolonien. Das erleichtert die Beutesuche für die frisch geschlüpften Larven und verhindert das Aussaugen

arteigener Eier. Viele Larven der Ameisenjungfern, Faden- und Schmetterlingshafte tarnen sich mit Sand oder Detritus und

sind dann in ihrer Umge- bung kaum wahrnehmbar. Auch einige Florfliegenlarven (Abb. S. 28, 29) tarnen sich mit

Kleinstpartikeln. Im Extremfall ist die gesamte Larve unter einer solchen. Tarndecke« verborgen ( Chry- sotropia ciliata).

Ch. ciliata benutzt Teile von Borkenschuppen, Pflanzenhaaren und Flechten, andere Arten lagern auch die Hüllen ihrer

Beutetiere (z. B. Nothochrysa ftlviceps mit dem Rest einer Zika- de, Abb. S. 29) und ihre eigenen Larvenhäute auf dem

Rücken ab. Neben Tarnung bietet dieser .Schild« wohl auch Schutz yor den Bis- sen von Angreifern.

Hervorragend getarnt sind auch die Imagines vieler Arten, z. B. Dre- panepteryx phalaenoides, der im Aussehen von einem

welken Laubblatt kaum zu unterscheiden ist (Abb. S. 83). Dieser Tarneffekt wird durch ein "Sich- Totstellen« verstärkt.

Solche Starrezustände (Tha- natosen) trifft man z. B. auch bei Staubhaften, Florfliegen und Ameisenjungfern an.

Dämmerungs- bzw. nachtaktive Florfliegen zeigen ein spezifisches Ausweichverhalten gegen FIedermaus-Attacken. Die

meisten Arten besitzen am Vorderflügel ein Gehörorgan, mit dem sie Ulttaschall wahrnehmen können. Eine fliegende

Florfliege reagiert auf die Ulttaschall-Ortungsrufe einer Fledermaus durch Fallenlassen mit zusammengelegten Flügeln oder

durch Zickzackflug und kann sich so dem Räuber entziehen.

Ameisenjungfern und Schmetterlingshafte, die an Halmen sitzend überrascht werden, drehen sich auf die abgewandte Seite.

Ameisen- jungfern nehmen ~uch Schreckstellungen mit v-förmig gespreizten Flügeln ein, die durch auffällige

Flügelzeichnungen, z. B. Augen- flecke bei Dendroleon pantherinus (Abb. S. 125), verstärkt werden. Auch

Scheinwarntrachten, die einer »wehrlosen« Art das Aussehen einer warnfarbigen verleihen, die z. B. stechen kann, sind bei

Netz- flüglern bekannt (Bates'sche Mimikry). So ttitt der Fanghaft Clima- ciell4 brunnea (Abb. S. 40) in den USA in zwei,

in Costa Rica in fünf Farbmorphen auf, die jeweils einer Wespenart der Gattungen Polistes (Abb. S. 41) una Synoeca

gleichen. C. brunnea imitiert ihr »Modell« aber auch im Verhalten. So kann sie eine Stellung mit abgespreizten Flügeln und

aufgerichtetem Hinterleib einnehmen und dadurch die Wespe bei der ,)Stichandrohung« nachahmen. Völ- lig untypisch für

Netzflügler ist die horizontale, nicht dachförmige Flügelstellung dieses Fanghafts, der auch hierin eher seinem Vorbild als

seiner Verwandtschaft (z. B. Plega spec., S. 41; Mantispa-Arten, S. 77) gleicht.

Zur Feindabwehr setzen Netzflügler auch chemische Waffen ein. Florfliegen-Imagines' z. B. solche der unterschiedlichen

Chrysopa- Arten, bilden Sekrete, die intensiv nach »Mottenpulver« oder Fäka- lien (Skatol) riechen (»Stinkfliegen«), was u.

a. Fledermäuse ab- schrecken soll.

Räuber (Prädatoren), Parasiten und Parasitaide

Netzflüglerartige besitzen unter Gliederfüßlern und Wirbeltieren zahlreiche Freßfeinde, die sich in der Regel durch ein

weites Beute- spektrum auszeichnen, Nur bei einer Massenvermehrung können Larven oder Imagines von Netzflüglerartigen

die vorrangige Beute eines Prädators ausmachen. So sind die Schlammfliegenlarven für Süßwasserfische eine bei

entsprechender Individuendichte auch ökonomisch ins Gewicht fallende Beute. Auf und hinter Rinde lebende Larven wie die

vieler Kamelhalsfliegen werden z. B. von Vögeln, Hundertfüßlern, räuberischen Käferlarven und Ameisen vertilgt. In von

Ameisen besuchten Blattlauskolonien findet man keine Blattlauslöwen; sie werden beim Versuch, zu den Beutetieren

vorzudringen, von den Ameisen getötet. Prädatoren sind häufig auch ältere Larvenstadien derselben oder nahe verwandter

Arten.

Dämmerungs- und nachtaktive Arten werden im Flug von Vögeln und Fledermäusen gejagt, tagaktive oft von Libellen oder

Raubflie- gen (Abb. S. 44). Auch Eier bleiben nicht verschont, diejenigen der Tag- und Staubhafte werden beispielsweise

häufig von räuberischen Milben ausgesaugt.

Einen erheblichen Einfluß im Leben von Netzflüglerartigen haben Parasiten und Parasitoide, von denen hier nur wenige

genannt wer- den können, beispielsweise parasitische Wespen, die in der Regel die Larven befallen. Vereinzelt kommen

auch Eiparasiten und Parasiten bei Imagines vor. So parasitieren winzige Erzwespen ( T richogramma- Arten) an Eiern der

Schlammfliegen. Die Weibchen führen mit ihrer Legeröhre je ein eigenes Ei in das Wirtsei ein, in dem sich in etwa 10 bis 15

Tagen die Wespenlarve zur Imago entwickelt.

Bei Kamelhalsfliegen ist die Parasitierung durch Wespen bisher nur im Larvenstadium bekannt, und zwar durch Schlupfund Brack- wespen, von denen die wichtigsten zur Gattung Nemeritis (Ichneu- monidae) gehören. Relativ häufig liegt sogar

ein sogenannter Hyperparasitismus vor, bei dem die Larven des Primärparasitoiden selbst zum Opfer eines (sekundären)

Schmarotzers werden. Hier wären zwei Perilampus-Arten (Perilampidae) zu nennen.

Bei Netzflüglern parasitieren Wespenarten verschiedenster Familien, die ihren Wirt meist im Larvenstadium befallen und

erst im Kokon töten. Dazu gehören die Helorus-Arten (Heloridae), die aufFlorflie- gen spezialisiert sind oder die Erzwespe

Hybothorax graffi (Chalcidi- dae) bei Ameisenjungfern. Bei letzteren schmarotzen auch Fliegen wie Exoprosopa stupida

(Bombyliidae, Hummelschweber).

Auch erwachsene Netzflüglerartige werden parasitiert. So lebt bei- spielsweise die Brackwespe Chrysopophthorus

chrysopimaginis (Braco- nidae) als solitärer Parasitoid in Florfliegen wie Dichochrysa- und Chrysoperla-Arten. Daneben

kommen bei Florfliegen auch EktOpa- rasiten vor, wie die winzige Mücke Forcipomyia eques (Ceratopogo- nidae), deren

Weibchen Flügeladern anstechen und "Blut« saugen

Wo und wann findet man Netzflüglerartige?

Die meisten Netzflüglerartigen Europas leben in oder am Rande von Wäldern. Nur in den Wüstengebieten Südspaniens

kommen vereinzelt auch Arten vor, die nicht an den Lebensraum Wald gebunden sind.

Die gehölzbewohnenden Arten zeigen oft eine ausgeprägte Vorliebe für ihre "Wohnpflanze«. So besteht beispielsweise eine

enge Bin- dung von Drepanepteryx algida an Lärche, von Hineta pallida an Fichte, von Chrysopa dorsalis an Kiefer, von

Semidalis pseudouncina- ta an Wacholder oder von Sympherobius pygmaeus an Eiche. Viele andere Arten besiedeln

entweder Nadel- oder Laubhölzer. Unklar ist die Ursache für diese Bindung, vermutlich spielt dabei die Struktur und der

Duft der Pflanze eine entscheidene Rolle.

Neuere Untersuchungen deuten daraufhin, daß sich auch die Fauna verschiedener Schichten (Straten) unterscheidet. So

konnten bei- spielsweise bisher in Mitteleuropa als sehr selten eingestufte Arten in Baumkronen Berliner Wälder häufig

nachgewiesen werden, etwa der Staubhaft Parasemidalis Juscipennis, der in Kiefern in 17 rn Höhe die häufigste Art war.

Der Taghaft Sympherobius kLzpa- leki war in 15 rn Höhe an Eichen die zweithäufigste Art. Auch ande- re Arten wie viele

Kamelhalsfliegen und die Florfliegengattung Hothochrysa bevorzugen zumindest als Imago den wenig zugängli- chen

Baumkronenbereich.

Der Lebensraum der adulten Netzflügler ist meist identisch mit dem ihrer Larven. Wegen ihrer Bindung an bestimmte

Pflanzen (-formationen) und ihrer Standorttreue sind viele Arten hervorra- gend zur Beurteilung von Einwirkungen des

Menschen auf die

Umwelt geeignet (Bioindikation). Andere Arten dagegen sind euryöke >,Allerweltsarten«, die in der Regel nur geringe

Ansprüche an die Wirtspflanze, an das Stratum und an klimatische Faktoren stellen. Dazu gehören die häufigen (und

abgebildeten) Semidalis aleyrodiformis, Wesmaelius subnebulosus, Chrysopa perla und Arten der Chrysoperla

carnea-Gruppe. Diese Arten können auch stark vom Menschen beeinflusste Lebensräume, z. B. städtische Grünanlagen oder

landwirtschaftliche Nutzflächen besiedeln. Vor allem die frisch geschlüpften Imagines der Chrysoperla carnea-Gruppe

können erstaunlich weite Strecken zurücklegen und schnell in neu entstan- dene Habitate, beispielsweise ein Getreidefeld,

einwandern.

Die allermeisten Netzflügler und Schlammfliegen sind nachtaktiv- Ausgeprägt tagaktiv sind dagegen alle Kamelhalsfliegen.

Bei Fang-, Schmetterlings-, Fadenhaften und Ameisenjungfern treten sowohl nacht- als auch tagaktive Arten auE

Florfliegen zeigen in ihrer Tagesperiodizität verschiedene Aktivitäts- m,uster (DUELL!, 1986), wobei die meisten Arten

eine Flugaktivität vom Abend bis zum Morgen aufweisen, was beispielsweise bei den Arten der Chrysoperla

carnea-Gruppe, bei Chrysopa phyllochroma, Dichochrysa flavifrons und Nineta flava der Fall ist. Dagegen begin- nen

Chrysopa perla und Ch. dorsalis bereits am frühen Nachmittag oder sogar vormittags zu fliegen und zeigen ihr

Aktivitätsmaximum in der Abenddämmerung. Tagaktiv, von der Morgen- bis zur Abenddämmerung, ist nur Hypochrysa

eiegans. Der die Flugaktivität steuernde Faktor ist die Beleuchtungsstärke. Sinkt diese abends unter den Schwellenwert von

10 Lux, setzt bei den meisten Arten die Aktivitätsphase ein, die am frühen Morgen endet, wenn 10 Lux wieder überschritten

werden.

In den gemäßigten Zonen der Erde reagieren Netzflüglerartige auf die winterlichen Witterungsänderungen mit einer

Entwicklungs- hemmung (Diapause). Hierdurch wird der Lebenszyklus des Indivi- duums durch Stoffwechselumstellung und

Hemmung seiner Ent- wicklung optimal mit den günstigen Temperatur- und Nahrungsbe- dingungen von Frühjahr bis Herbst

synchronisiert. Beginn und Ende der Diapause wird durch die Abnahme der Tageslängen im Herbst beziehungsweise deren

Zunahme im Frühjahr ausgelöst. Die meisten Arten überwintern als Larve, seltener als Puppe und nur ausnahmsweise im Eioder Imaginalstadium. Unter den Florfliegen überwintern in Mitteleuropa beispielsweise die Arten der Gattung Chrysoperla

sowie Peyerimhoffina gracilis als Imago.

Mit dem Eintritt in die Diapause sind physiologische Veränderun- gen des Individuums verbunden, die in der Chrysoperl!;t

carnea- Gruppe eingehend untersucht wurden. Eine davon ist die Anderung der Färbung (Abb. S. 113) der zunächst grünen

Tiere, die im Herbst eine Braunf':irbung annehmen und sich entsprechend im Frühjahr wieder grün färben. Der Farbwechsel

ist offensichtlich auch eine Anpassung an die herbstliche Laubverfurbung. Eine bevorzugt in den immergrünen Laubwäldern

Südeuropas vorkommende Form der Ch. carnea-Gruppe bleibt hingegen ganzjährig grün. Auch die imaginal überwinternde

Peyerimhoffina gracilis, die eine ausgeprägte Präferenz für (immergrüne) Nadelwälder aufweist, wechselt ihre Körperfarbe

in der Diapause nicht.

In Nord- und Mitteleuropa haben die meisten Netzflüglerartigen eine oder zwei Generationen im Jahr. Bei einigen

Taghaften, wie Hemerobius stigma, kann die Zahl bei günstigen klimatischen Bedin- gungen auf fünf ansteigen. Die

Generationen können fortlaufend, also durch Überschneidungen nicht deutlich voneinander getrennt sein. Zwei- oder

mehrjährige Entwicklungszyklen finden wir bei vielen Arten der Kamelhalsfliegen, Ameisenjungfern, Faden- und

Schmettetlingshaften.

Zur Zoogeographie der Netzflüglerartigen

Die europäischen Netzflüglerartigen lassen sich in »alte« europäi- sche und in ursprünglich außereuropäische, eingewanderte

Arten unterteilen. Verbreitungsschwerpunkt ersterer ist der Mittelmeer- raum. Etwa 70% der Netzflüglerartigen Europas

sind sogenannte mediterrane Faunenelemente, darunter viele Arten, deren Verbrei- tungsgebiet auf kleine Regionen

beschränkt ist. Das Verbreitungs- areal solcher stationärer Arten entspricht weitgehend ihrem Entste- hungszentrUm, wie

dies beispielsweise bei vielen Schmetterlingshaf- ten, Fadenhaften und bei fast allen mediterranen Kamelhalsfliegen der Fall

ist.

Daneben gibt es aber auch Arten, die sich über die Grenzen ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes hinaus ausdehnten

und heute oftmals den gesamten Mittelmeerraum besiedeln. Einigen Arten gelang auch eine Ausweitung ihres Areals über

die Alpen bis nach Mitteleuropa, so Mantispa styriaca (Abb. S. 77); Nineta guadarra- mensis (Abb. S. 101); Chrysopa

viridana (Abb. S. 107) und Myrme- caelurus trigrammus (Abb. S. 127). Diese Expansion fand in den Wärmeperioden der

Zwischeneiszeiten und im Anschluss an die letzte Eiszeit statt. Analog dazu haben eiszeitliche Kälteperioden ein

Zurückweichen vieler Arten in mediterrane Refugien bewirkt.

Die heutige mitteleuropäische Fauna besteht zum großen Teil aus Arten, die seit dem Ende der letzten Eiszeit aus

verschiedenen südeuropäischen Rückzugsgebieten nach Mitteleuropa eingewan- dert sind. Die drei wichtigsten

Ausbreitungszentren entsprechen in etwa den drei südeuropäischen Halbinseln. So hat z. B. Libelloides longicornis (Abb. S.

135) sein Ausbreitungszentrum auf der Iberi- schen Halbinsel, Libelloides coccajus (Abb. S. 129) auf der Apennin- und

Libelloides macaronius (Abb. S. 135) auf der Balkan-HalbinseI. Zu den alten europäischen Arten werden auch solche

gezählt, deren aktuelles Verbreitungsgebiet auf das außermediterrane Europa beschränkt ist und die auch in Asien fehlen.

Solche Arten haben die letzte Eiszeit in eisfreien Kleinarealen Mittel- und Osteuropas über- dauert. Beispiele hierfür sind

die Kamelhalsfliege Phaeostigma nota- ta (Abb. S. 141) und die Florfliege Nothochrysa ftlviceps (Abb. S. 97). Alte

europäische Arten sind auch wenige endemische Arten, die heute ausschließlich im Alpengebiet oder teilweise noch in anderen südeuropäischen Gebirgen vorkommen.

Außereuropäische Arten sind vor allem aus Sibirien und seltener von der Mongolei nach Europa eingewandert. Die

Besiedelung geschah insbesondere im Anschluß an die letzte Eiszeit in Verbin- dung mit der Ausbreitung der borealen

Nadelwälder. Etwa 10% der europäischen Netzflüglerartigen sind derartige asiatische Faunenele- mente. Beispiele sind

lnocellia crassicornis (Abb. S. 147), Hemerobi- us micans (Abb. S. 91), Chrysopa abbreviata (Abb. S. 106) und Myrmeleon bore (Abb. S. 123). Während sich die Fauna des Mittelmeer- raumes fast ausschließlich aus mediterranen Arten

zusammensetzt, steigt der Anteil asiatischer Arten an der Gesamtfauna nach Norden stetig an. Einige sibirische Arten

kommen aber auch in Gebirgsre- gionen des Mittelmeerraumes vor. Vermutlich haben diese Europa bereits in einer

zwischeneiszeitlichen Wärmeperiode von Osten her besiedelt und sind während der anschließenden Kältephase nach Süden

verdrängt worden. Da solche Arten Mitteleuropa nach der letzten Eiszeit sowohl von asiatischen als auch von mediterranen

Zentren aus besiedelten, bezeichnet man sie als sibirisch-mediterran (z. B. Raphidia ophiopsis).

Die Netzflüglerartigen weisen von Süd- nach Nordeuropa eine mar- kante Abnahme ihrer Artenzahlen auf. Mehrere

Familien kommen in Europa nur mediterran vor, andere haben dort viel höhere Arten- zahlen. So leben in Griechenland über

40, in Skandinavien nördlich des 60. Breitengrades nur vier Kamelhalsfliegenarten. Nur die Schlammfliegen und die

Taghafte sind in Mittel- und Nordeuropa artenreicher als in Südeuropa. Zu ihnen gehören viele aus Sibirien eingewanderte

Arten, denen aufgrund historischer und ökologischer Faktoren die Ausbreitung nach Südeuropa nicht gelang.

Biologische Schädlingsbekämpfung Gefährdung und Schutz

solche »Pflanzenschädlinge«, verbunden mit einer dichten Genera- tionenfolge und hohen Populationsdichten, die

Vorausserzung für einen sinnvollen Einsarz in der biologischen Schädlingsbekämpfung (AsPOCK et al., 1980). Bereits seit

Jahrzehnten werden Florfliegen der Chrysoperla carnea-Gruppe in großen Individuenzahlen gezÜch- tet und gezielt gegen

Schadinsekten im Freiland und im Gewächs- haus eingeserztIn Laborversuchen verzehrte jeweils eine Larve der Chrysoperla car- nea-Gruppe während ihrer Entwicklung entweder ca.

12000 Eier der Spinnmilbe Tetranychus urticae oder 426 Eier der Kohleule Barathra brassicae oder etwa 240 Eier des

Kartoffelkäfers Leptino- tarsa decemlineata oder rund 400 Blattläuse, z. B. die Grüne pfir- sichblattlaus (Myzus persicae).

Neben der Massenzucht von Florfliegen mit anschließender Freiset- zung der Entwicklungsstadien wurde in Kalifornien eine

weitere Methode zum Einsatz in Kulturbiozönosen entwickelt (HAGEN et al., 1971): In Luzerne- und Baumwollkulturen

wird im Frühjahr ein künstlicher Nahrungsbrei, bestehend aus Zucker und Hefe, ausge- bracht, der das Vorhandensein von

Honigtau und damit von Blatt- läusen vortäuscht. Adulte Florfliegen werden von dem reichlichen Nahrungsangebot

angelockt und zur Eiablage gebracht. Bei einem Blattlausbefall sind dann räuberische Florfliegenlarven bereits zahl- reich

vorhanden.

Auch Tag- und Staubhafte werden in der biologischen Schädlings- bekämpfung eingeserzt. Viele Arten ersterer entwickeln

sich bereits bei ziemlich niedrigen Temperaturen und erscheinen in landwirt- schaftlichen Kulturen im Frühjahr schon vor

den Florfliegen. Während verschiedene Arten der Taghafte (beispielsweise Hemero- bius- und Micromus-Arten) vor allem

gegen Blattläuse eingesetzt werden, liegt die Bedeutung von Staubhaften in der Milben- bekämpfung. In naturnahen

Obstkulturen und in der Forstwirt- schaft spielen sichetlich auch Kamelhalsfliegen als Vertilger von Blatt- und Schildläusen,

Schmettetlingsraupen und Pflanzenwes- penlarven eine bedeutende Rolle.

Zur Biologischen Schädlingsbekämpfung

Viele Arten der Netzflügler und Kamelhalsfliegen sind als Imago, vor allem jedoch als Larve effektive Vertilger von

Insekten, die in land- und forstwirtschaftlichen Anbaukulturen zu Massenvermeh- rungen neigen. Mindestens 50 Arten der

europäischen Nerzflügler und Kamelhalsfliegen erfüllen aufgrund einer Spezialisierung auf 48

Gefährdung und Schutz

Netzflüglerartige sind in ihren ökologischen Ansprüchen außeror- dentlich verschieden. Vor allem die Larven zeichnen sich

oft durch eine enge Bindung an bestimmte abiotische Faktoren aus und rea- gieren sehr anfällig aufUmweItveränderungen.

Der Verlust geeigne- ter Larvalhabitate ist die wichtigste Ursache für den BestandsrÜck- gang bei den Neuropteroidea.

Die in Roten Listen dargestellte Gefährdungssituation zeigt, daß beispielsweise im Gebiet der ehemaligen BRD ca. 50% der

Arten als mehr oder weniger stark gefährdet gelten. Während die Arten gehölzdominierter Lebensräume weitgehend

ungef'ahrdet sind, trifft dies sicherlich nicht für die zu, die auf trockenwarme Offenbiotope angewiesen sind. Dazu zählen bei

uns Mantispa styriaca, die Libel- laides-Arten und einige Ameisenjungfern, Florfliegen sowie Tag- und Staubhafte, die

charakteristische Bewohner von Dünen, Sand- heiden, Trockenrasen, aufgelassenen Kiesgruben und ähnlich exten- siv

genutzten, sonnenexponierten Flächensind. Solche Biotope wer- den durch Aufforstung, Melioration, Bebauung und

intensive Erho- lungsnutZUng beeinträchtigt oder auch völlig verwandelt. Netzflügler mit aquatischen oder amphibischen

Larven sind oft von wasserbaulichen Maßnahmen und der Verschmutzung der Gewässer betroffen. Ein wirksamer Schutz ist

auch bei Netzflüglerartigen nur durch einen Habitatschutz möglich. Voraussetzung hierfür ist ein Biotopmanagement, das in

erster Linie zum Erhalt und zur Ent- wicklung von Offen- und Magerstandorten beiträgt und eine exten- sive

Landbewirtschaftung, einen naturnahen Waldbau, sowie die Renaturierung von Gewässern fördert.

Sammeln von Netzflüglerartigen

Zum Sammeln der Imagines haben sich zwei, einander gut ergän- zende Methoden bewährt: Abstreifen oder Abklopfen der

Vegetati- on am Tag und Einsatz künstlicher Lichtquellen nachts. Bis auf die Schmetterlingshafte verbringen alle Imagines

der Netzflüglerartigen Mitteleuropas die meiste Zeit an der Vegetation und können in der Regel mit Streifnetzen gef~gen

werden. Eine Ausnahme bilden Arten, die bevorzugt die höheren Baumschichten (Strata) besiedeln und durch Abstreifen

nicht erfaßt werden. Nachts empfiehlt sich der Einsatz künstlicher Lichtquellen, vorausgesetzt, es ist warm und windstill.

Viele Netzflügler werden so angelockt, insbesondere Flor- fliegen und Taghafte. Höchste Arten- und Individuenzahlen

werden erzielt, wenn die Lichtfalle in Hanglage steht.

Die aquatischen Sisyra-Larven weist man direkt an ihren Wirten, Schwämmen, nach. Sialis-Larven leben gewöhnlich in

mehreren Metern Tiefe am Gewässergrund. Sie werden durch Abheben oberer Schlammschichten..erfaßt. Osmylus-Larven

lassen sich unter Steinen und Moos in der Uberschwemmungszone naturnaher Bäche nach- weisen. Rindenbewohnende

Kamelhalsfliegenlarven kann man unter Borkenstücken einzeln suchen oder, wie auch die bodenbe- wohnenden Larven,

aussieben. Ameisenlöwen, die keine Trichter bauen, und Libellaides-Larven sind nur sehr schwer zu finden. Eine Methode

ist das Aussieben des Substrates, in dem sie sich ent- wickeln. Der Fanghaft Mantispa sryriaca kann aus Spinneneikokons

von Wolfs- und Plattbauchspinnen gezüchtet werden. Die Larven von Staub-, Taghaften und Florfliegen können in der

Vegetation mit Streifnetzen erbeutet werden.

Die meisten Arten lassen sich im Freiland nicht bis zur Art bestim- men. Kennt man Fundort und -umstände, läßt sich

aufgrund der Bindung vieler Arten an bestimmte Gehölze und Strata der Kreis der möglichen Arten eingrenzen. Zur

korrekten Determination sind aber häufig Untersuchungen von Genitalapparat, Flügelgeäder, Klauenform, Beborstung und

anderen Merkmalen notwendig, die nur mikroskopisch am toten Tier möglich sind.

Wer sich, unter Beachtung der Bundesartenschutzverordnung, intensiver mit Netzflüglerartigen beschäftigen möchte, sollte

sich eine Vergleichssammlung anlegen. Dazu sind die Larven am besten in 70%igem Ethanol zu konservieren. Imagines

können ebenfalls in Alkohol konserviert werden, was besonders bei den Staubhaften empfehlenswert ist. Alle übrigen

Gruppen lassen sich besser trocken aufbewahren und bestimmen.

Neuroptera (Planipennia)

Familie Ascalaphidae -Schmetterlingshafte, Zwiefalter

Aussehen: Mittelgroß bis sehr groß; Kopf und Brust lang und dicht behaart. Große Facettenaugen, bei all.en europäischen

Arten durch eine Längsfurche zweigeteilt (Abb. S. 12, 13). Fühler in der Regel lang und ~n der Spitze keulig verdickt.

Libelloides-Arten mit bunten, andere mit transparenten, manchmal dunkel. gefleckten Flügeln.

Die Larven ähneln Ameisenlöwen (vgl. Abb. S. 31), Kopf groß, Mandibeln lang säbelförmig, innen mit drei großen Zähnen.

Anders als bei Ameisenlöwen ist der Kopf am Hinterende tief eingebuchtet, Brust und Hinterleib tragen seitlich lappige

Anhänge. Oberseite mit Fremdmaterialien bedeckt. Die nächsten Verwandten sind die Ameisenjungfern.

Vorderflügellängen: 11- 60 mm.

VorkommenIlebensweise: Die Imagines sind tag- und dämme- rungsaktiv. Sehr gutes Flugvermögen, sie jagen und fressen

im Flug Insekten. Flügel während kurzer Ruhephasen ausgebreitet, sonst dachförmig über dem Hinterleib aufgestellt. Eier

(bis zu 50) in Rei- hen an Zweigen und Halmen. Larven räuberisch, am Boden und unter Steinen; ba1,1en keine Trichter.

E;uropäische Arten (durchweg?) mit 2-j'.Jhriger Entwicklung und Überwinterung der Larve. Biologie ansOnsten weitgehend

unbe- kannt. Weltweit (außer Neuseeland) mit ca. 400 Arten verbreitet, Schwerpunkt in den Tropen und Subtropen. In

Südeuropa 15 Arten der Gattungen Deleproctophylla, Bubopsis, Puer, Libelloides; nur letZ- tere auch in Mitteleuropa

vorkommend.

Gattung Libelloides Schäf., 1763 (früher zu Ascalaphus F., 1775)

Aussehen: Auffällig gefleckt, schmetterlingsartig, nicht mit anderen Netzflüglern zu verwechseln. Die Arten sind an der

Flügelfärbung und -musterung, z. T. durch geographische Trennung unterscheid- bar. Einige Arten sind sehr nahe

miteinander verwandt, möglicher- weise genetisch nicht völlig isoliert.

In Europa neun Arten, sechs sind abgebildet. L., coccajus (früher: Ascalaphus libelluloides) ist am langgezogenen

schwarzen, dunkel geaderten Basalfleck im Hinterflügel, der den hinteren Flügelwinkel fast erreicht, von den anderen

europäischen Arten (außer L. rhom- boideus, ohne Abb.) gut unterscheidbar. Wie fast alle Libellaides- Arten in

Flügelfleckung und -färbung sehr variabel. Gelbe und weiße Farbmorphen, in Mitteleuropa meist erstere. Auch L. offoma"

nus mit gelben und weißen Formen, ähnelt L. coccajus, schwarzer Basalfleck der Hinterflügel jedoch nicht spitz nach hinten

verlän- gert. Gelbe Form morphologisch nicht immer eindeutig von dem sehr ähnlichen L. baeticus unterscheidbar, von

diesem jedoch geo- graphisch getrennt. L. baeticus mit dunklen, vorwiegend braun geflecktep Formen sowie hellen mit

überwiegendem Gelb- oder Weißanteil (letztere ist abgebildet, S. 134).

L.offomanus (ostmediterran bis Südfrankreich) und L. baeticus (Ibe- rische Halbinsel) sind eventuell nur zwei Unterarten

derselben Art- Dasselbe trifft auch für das »Artenpaar(~ L. macaronius -L. longicor- nis zu, erstere in Südosteuropa und

Asien, letztere in Südwesteuro- pa (östlich bis Kroatien) verbreitet. Morphologische Unterschiede beschränken sich hier

hauptsächlich auf das Vorhandensein (L. langi- comis) oder Fehlen (L. macaronius) einer Schwätzung der Membran im

ansonsten gelben, basalen Teil des Vorderflügels (Abb. S. 135).

L. ictericus mit gelber Aderung des schwarzen Basalflecks im Hin- terflügel, die anderen Arten hier mit einheitlich dunklem

Fleck (Ausnahme: L. hispanicus, ohne Abb.). Gemeinsam mit L. offoma- nus die kleinste europäische Libellaides-Art.

Abgebildet ist die Unterart L. ictericus ictericus (Abb. S. 134), die in Spanien und Süd- frankreich vorkommt.

Vorderflügellängen: 15- 30 mm.

Vorkommenilebensweise: Sehr wärmeliebend, in offenem, nicht gehölzfreiem Gelände, auf Wiesen, Geröllhalden, großen

Lichtungen. Tagaktiv; fliegen schnell und nur im Sonnenschein. Ziehen Wolken auf; ruhen sie sofort im Gras. Die Larven

bevorzugt im Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern. Entwicklung