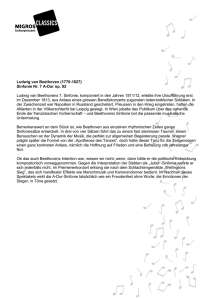

„Ich componire und lebe wie ein Gott―: Beethovens und Schuberts

Werbung