Dissertation_reichert_andreas_elterntraining

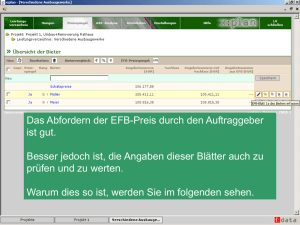

Werbung