Zwischen Moral und Machbarkeit - Donau

Werbung

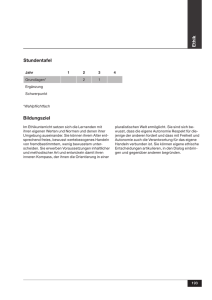

Wissen Wissen Medizinrecht Zwischen Moral und Machbarkeit Paragrafendschungel oder klar formuliertes Recht, Alltagshelfer oder praxisferne Philosophie? Recht und Ethik in der Medizin lassen sich nur schwer fassen: Ein bunter Strauß juristischer Schubladen auf der einen Seite, angewandt auf alles, was mit Gesundheitsberufen zu tun hat. Auf der anderen Seite: Ethische Prinzipien, die besonders bei „heißen“ Themen wie Sterbehilfe, Organtransplantation oder Stammzellforschung im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehen. upgrade hat sich auf die Suche nach Recht und Ethik in der Medizin begeben – einem Thema, das nicht nur Ärzte, sondern auch Patienten und Wissenschaftler jeden Tag begleitet. Auf den Punkt gebracht Medizinrecht ist ein Begriff, der sich nur schwer fassen lässt. Er bezeichnet die Summe aller rechtlichen Regelungen, die sich auf Gesundheitsberufe beziehen – vom Arzt über den Krankenpfleger und den Pharmaproduzenten bis hin zum Genforscher. Dabei bedient sich das Medizinrecht aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Der Arzt im Alltag muss also durchaus rechtskundig sein – und seine Entscheidungen idealerweise auch noch auf ethischer Grundlage treffen. Streitfälle wie Euthanasie, Organtransplantation oder künstliche Befruchtung halten das Thema Ethik und Recht in der Medizin zudem stets im Blickpunkt der Öffentlichkeit. 10 upgrade „Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.“ (Aus dem hippokratischen Eid) Medizinrecht an der Universität Wien. Weil der Rechtekanon aber formal wie inhaltlich so vielfältig ist, gibt es „kein Gesetzbuch, keine festgeschriebene Kodifikation des Medizinrechts“, so der Experte. Hippokrates ist wohl der berühmteste Arzt der Welt. Schon vor mehr als zwei Jahrtausenden wurde in seinem Namen ein ärztliches „Grundgesetz“ formuliert, dessen Inhalte zum Teil bis heute Bestand haben – als allgemeiner Appell zur Wahrung eines hohen ethischen Standards des Arztberufs. Der Unterschied im dritten Jahrtausend: Aus allgemeiner Ethik ist in vielen Bereichen verbindliches Recht geworden. Ärzte sind Teil einer komplexen medizinischen Maschinerie, die die unterschiedlichsten Berufe, Institutionen und Produkte umfasst. Patienten, Krankenpfleger, Pharmaproduzenten, Genforscher – sie alle betrifft das noch junge juristische Fachgebiet Medizinrecht, eine Querschnittsmaterie, die Aspekte vieler Rechtsgebiete integriert. Im Medizinrecht enthalten sind Aspekte von Zivil- und Strafrecht, Verwaltungs- und Verfassungsrecht, Völker- und Europäischem Gemeinschaftsrecht. „Wir verstehen unter Medizinrecht die Summe aller Regelungen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf die Ausübung von Gesundheitsberufen beziehen“, sagt Christian Kopetzki, Professor für AUTOWERKSTATT UND REISEBÜRO Ein zentraler Bestandteil des Medizinrechts ist – trotz seiner vielfältigen Anwendungsgebiete – das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Die wichtigsten Inhalte: Ein Arzt muss seine Patienten über seine Therapie aufklären, die Einwilligung für die Behandlung bekommen und über seine Arbeit Stillschweigen bewahren. Manche dieser Aspekte sind im österreichischen Zivilund Strafrecht allgemein geregelt und deshalb im Berufsrecht des Standes gar nicht mehr erwähnt. „Wenn man sich das Ärztegesetz genauer ansieht, stellt man fest, dass es sich hauptsächlich auf bestimmte, punktuelle Bereiche bezieht, etwa das Ausbildungs- oder Disziplinarrecht“, so Kopetzki. Noch weniger kodifiziert sind in Österreich die Patientenrechte: „Wir sind ein Bundesstaat, und weder Bund noch Länder sind in der Gesetzgebung für alle Aspekte zuständig.“ Punktuell seien zwar zum Beispiel im Krankenanstaltengesetz die Rechte der Patienten festgeschrieben. Insgesamt aber gilt sowohl für Ärzte als auch für Patienten: Juristen bedienen sich Text Daniel Scharnagl Fotos photocase, fotolia, Thomas Frühwald upgrade 11 Wissen Wissen tags, so Frühwald. Soll man jemanden aus dem Spital entlassen? Soll man jemanden mit einer bestimmten Therapie behandeln? In jenen konkreten Fällen hilft vor allem eine sachliche Ebene, die die aktuelle Situation eines Patienten in den richtigen Rahmen setzt. „Gute Ethik beginnt mit guten Fakten“, sagt Frühwald. Sind die geklärt, erstellt der Arzt eine Prognose seiner Therapie, die von den individuellen Werten, der Lebensgeschichte und den Zielen des Patienten abhängt. Erst dann könne man entscheiden, wie eine Behandlung tatsächlich aussehen werde. „Der Patient ist nicht Gefangener des Arztes, der Arzt nicht Diener des Patienten. Beide sind ethisch à priori gleichwertige und gleichberechtigte Menschen“, so der praktizierende Mediziner. STREITFALL STERBEHILFE Häufig führen ethische Streitfälle aber auch zu lebhaften öffentlichen Diskussionen. Beispiel Euthanasie: Rechtlich ist die Situation in Österreich eindeutig. Verboten ist neben der aktiven Tötung auch das Töten auf Verlangen eines Pa- tienten. Ein dritter Straftatbestand ist die Beihilfe zum Suizid, zum Beispiel wenn der Patient entsprechende Medikamente vom Arzt bekommt. Umgekehrt ist aber die „passive Sterbehilfe“ sogar rechtlich geboten: „Der Patient kann seine Behandlung wirksam ablehnen. In diesem Fall darf er nicht behandelt werden, selbst wenn er in der Folge stirbt“, erklärt Medizinrechtler Kopetzki. Ethisch ist das Thema weit komplizierter: Kann es vertretbar sein, sich am Tod eines Menschen zu beteiligen? „Themen wie Euthanasie sind untrennbar mit weltanschaulichen und religiösen Anschauungen verbunden, über die man unterschiedlicher Meinung sein kann – und auch ist“, verweist Kopetzki auf die Problematik des Themas. Die Rechtsordnung könne sich diese Buntheit nicht leisten. Dass aber unterschiedliche ethische Prinzipien ihren Weg in Rechtsordnungen gefunden haben, zeigt ein Blick auf andere Länder innerhalb der EU. Die Schweiz erlaubt die Beihilfe zum Suizid, die Niederlande und Belgien unter bestimmten Voraussetzungen sogar die aktive Tötung auf Verlangen. Ärztliche Entscheidungen müssen in Minutenschnelle getroffen werden und entscheiden häufig über Leben und Tod. MLS Medizinrecht Der Studiengang MLS Medizinrecht an der Donau-Universität Krems bietet für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen, die in ihrem Berufsleben mit medizinischen Inhalten konfrontiert sind, eine breit gefächerte Rechtsausbildung. Die Schwerpunkte reichen von den nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen über das Organisationsrecht, das Berufsrecht der Heilberufe, das Haftungsrecht, unterschiedliche Produktrechte (etwa Arzneimittelrecht) bis hin zu aktuellen Aspekten der biomedizinischen Forschung und des rechtlichen Umgangs mit neuen Technologien in Medizin und Bioethik. Ein Studienjahr dient der allgemeinen Rechtsausbildung, während im zweiten Jahr ausschließlich Medizinrecht gelehrt wird. Studienbeginn ist im Oktober 2008. 12 upgrade häufig bei Gesetzen, die allgemein formuliert sind und bei denen die medizinische Anwendung nur eine von vielen ist. Wenn zum Beispiel ein Patient sich gegen einen Arzt zur Wehr setzen will, sind die rechtlichen Grundlagen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) und im Strafrecht zu finden. „Im Grunde gelten bei vielen medizinrechtlichen Streitfällen oft dieselben Prinzipien wie bei einer Autowerkstatt oder einem Reisebüro“, sagt Kopetzki. Insgesamt sei die rechtliche Ausgestaltung aber durchaus ausreichend. „Probleme beim Verhältnis zwischen Arzt und Patient haben häufig mit dem Praxisalltag, Zeitnöten der Ärzte, Honorierungsrichtlinien zu tun – und das sind keine Probleme, die der Gesetzgeber lösen kann und sollte.“ GUTE FAKTEN, GUTE ETHIK Recht ist aber immerhin verbindlich – ganz im Gegensatz zur medizinischen Ethik. Ein Beispiel ist das Handeln von Ärzten: „Die Ethik bietet keine fertigen Antworten und Handlungsanleitungen. Entscheidung und Verantwortung im Praxisalltag basieren idealerweise auf ethischen Prinzipien – aber sie bleiben beim behandelnden Arzt“, erklärt Thomas Frühwald, Oberarzt der Abteilung für Akutgeriatrie im Krankenhaus Hietzing. Die prak- Die künstliche Reproduktion von Menschen ist ein umstrittenes Thema in der öffentlichen Diskussion. Zwischen den Zeilen Die Biomedizinkonvention des Europarates ist ein völkerrechtlicher Vertrag der EU-Staaten über Menschenrechte und Biomedizin. Ziel der Übereinkunft ist es, europaweit den Schutz von Menschenwürde und -rechten im Bereich der Biomedizin sicherzustellen. Für die Bereiche Biologie und Medizin wird damit die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) weiterentwickelt und konkretisiert. Der Geltungsbereich der Konvention, die am 1. Dezember 1999 in Kraft getreten ist, erstreckt sich auf die Humanmedizin inklusive Transplantationsmedizin, gentechnologische Verfahren im Humanbereich und auf die Fortpflanzungsmedizin. Sie umfasst präventive, diagnostische und therapeutische Maßnahmen und die Forschung am Menschen. Bisher haben 34 der 46 Mitgliedsstaaten des Europarates die Biomedizinkonvention unterzeichnet – Österreich und Deutschland sind nicht darunter. tische Arbeit eines Arztes ist voll von ethischen Fragestellungen: Soll man wiederbeleben? Soll man künstlich ernähren, beatmen, dialysieren? Eine Entscheidung kann zwischen Leben und Tod entscheiden; häufiger aber seien Fragen des All- upgrade 13 Wissen Wissen 14 upgrade Zahlen & Fakten Zahl der Ärzte steigt Forschung und Entwicklung Medizinische Fakten in Kürze Knapp 40.000 Ärzte – Allgemeinmediziner, Fachärzte, Zahnärzte und Ärzte in Ausbildung – waren 2005 in Österreich gemeldet. Auf durchschnittlich rund 200 Bürger kommt im Alpenstaat also ein Arzt. Seit 1960 ist die Anzahl an Ärzten stetig gestiegen – im Vergleich zur Situation von vor 45 Jahren gab es 2005 fast viermal so viele Mediziner. Die Zahl der Ärzte hat sich dabei in fast allen Bereichen stetig vergrößert. Nie war die Ärztedichte in Österreich so groß wie heute. In Europa gibt die Arzneimittel- und Biotechnologiebranche nach dem Automobilsektor das meiste Geld für Forschung und Entwicklung aus. Unter den Top 50 der Unternehmen weltweit finden sich zahlreiche europäische Unternehmen aus Arzneimittel- und Biotechnologie. In Österreich sieht die Situation noch anders aus: Nur ein BranchenUnternehmen, die Intercell AG, schaffte es mit seinem Forschungsetat in die Top 10 der österreichischen Forschungs- und Entwicklungsetats. BERUFSAUSÜBENDE ÄRZTE NACH BUNDESLÄNDERN 2005 Insgesamt: 39.750 Wien: 11.431 Niederösterreich: 6.665 Steiermark: 5.525 Oberösterreich: 5.381 Tirol: 3.641 Berufsausübende Ärztinnen und Ärzte in Österreich 26.033 30.000 39.750 34.639 40.000 20.000 10.000 5.000 1960 LITERATUR UND LINKS Ulrich Körtner, Christian Kopetzki, Maria KleteckaPulker, Das österreichische Patientenverfügungsgesetz. Schriftenreihe Ethik und Recht in der Medizin, Springer Verlag 2007 Reinhard Dettmeyer, Medizin und Recht: Rechtliche Sicherheit für den Arzt, Springer Verlag 2006 Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press 2004 R&D Investment 1975 1990 2000 2005 Siemens 578,40 Voest-Alpine 66,00 Borealis 45,00 Telekom Austria 43,69 Andritz 35,42 Austriamicrosystems 34,38 Zumtobel 30,87 Intercell 29,05 A-Tec Industries 24,45 Bohler-Uddeholm 20,92 Gesundes Österreich Transplantationen in Österreich Gut drei Viertel der Österreicher bewerten ihre Gesundheit laut der „Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007“ mit „sehr gut“ oder „gut“, nur sechs Prozent sehen ihre Gesundheit als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ an. Männer beurteilen die Situation dabei mit 78 Prozent positiver Bewertungen noch etwas besser als Frauen (73 Prozent). Mindestens einmal besuchten dennoch vier von fünf Bürgern ab 15 Jahren in den zwölf Monaten vor der Befragung einen Arzt. Rund 700 Transplantationen werden jährlich in Österreich durchgeführt. Die Bereitschaft der Menschen, ihre Organe zu spenden, ist im europäischen Vergleich relativ hoch: Im Jahr 2005 wurde mit 23,6 Spendern pro einer Million Einwohnern ein Spitzenwert erreicht. Dennoch mangelt es an Spenderorganen: Im selben Jahr warteten zum Beispiel 826 Menschen auf eine Spenderniere. Im Schnitt, so die trockene Statistik, dauerte das Warten auf eine Niere 14,6 Monate. Gesundheitszustand % Männer (sehr) gute Gesundheit Frauen (sehr) gute Gesundheit 100 Norbert Steinkamp, Bert Gordijn, Ethik in Klinik und Pflegeeinrichtung. Ein Arbeitsbuch, Luchterhand Verlag 2005 80 Abteilung Medizinrecht des Instituts für Staatsund Verwaltungsrecht der Universität Wien: www.univie.ac.at/medizinrecht 20 Informationsplattform Medizinrecht www.medizinrecht-stickler.at Top 10 Unternehmen Österreich 2006 Mio EUR 15.702 DAS RECHT AUF LEBEN Probleme der Medizin am Lebensende gibt es also zuhauf, doch auch der Anfang des Lebens ist ein umstrittener Rechtsbereich. Im österreichischen Fortpflanzungsmedizingesetz werden alle Methoden der medizinisch unterstützten Vermehrung geregelt – außer der natürlichen. Zugelassen sind Samenspende und In-vitro-Fertilisation, aber diese nur unter sehr speziellen Bedingungen, etwa Unfruchtbarkeit eines Paares. Andere Methoden, zum Beispiel Eizellenspende, Leihmutterschaft und Embryonenspende sind in Österreich verboten. „Das ist eigenartig: Wenn der Mann unfruchtbar ist, kann das überbrückt werden durch die Spende eines Dritten, bei der Frau aber ist es verboten“, wundert sich Kopetzki über ungleiche Regelungen. Die Stammzellforschung, die sich zum Beispiel mit der Gewinnung embryonaler Zellen beschäftigt, ist ebenfalls ein Reizthema: Österreich erlaubt den Import der Zellen, sofern sie im Ausland gewonnen werden – und auch die Forschung damit ist zulässig. „Natürlich wird in Österreich über die Stammzellforschung gestritten. Aber in der Jurisdiktion ist es klar entschieden: Das Recht auf Leben beginnt mit der Geburt, für manche mit der Lebensfähigkeit, doch es gibt keinen ernst zu nehmenden Juristen, der das Grundrecht auf Leben auf die befruchtete Eizelle anwendet.“ Aber: Die öffentliche – durch ethische Aspekte geprägte – Debatte entstehe zurzeit auch in Österreich. GALOPPIERENDE EUROPÄISIERUNG Andere Länder, andere Sichtweisen. Biomedizinisch hat Österreich strengere Regeln als zum Beispiel die angelsächsischen und skandinavischen Länder. „Der Biomedizinkonvention des Europarats sind Österreich und Deutschland nicht beigetreten, weil sie ihnen tendenziell zu liberal ist, während Großbritannien und Belgien die Regelungen eher zu streng finden“, sagt Kopetzki. Abgesehen von ethischen Überlegungen macht aber auch das EU-Recht vor der Medizin keinen Halt. So musste Österreich im Zuge der Ausbildungsharmonisierung ein eigenes Zahnärztestudium schaffen – vorher war der Zahnarztberuf rechtlich nur ein ärztliches Sonderfach. „Auch das Arzneimittelrecht ist ein gutes Beispiel für eine galoppierende Europäisierung, bei der eine Fülle von Richtlinien von den Ländern umgesetzt werden muss“, so Kopetzki. Beispiele, die zeigen, wie komplex die rechtliche Ausgestaltung des Faches Medizinrecht – nicht nur in Österreich – bis zum heutigen Tag geworden ist. Zwei Jahre dauert der berufsbegleitende Aufbaustudiengang „MLS Medizinrecht“ an der Donau-Universität Krems, der einen fundierten Einblick in alle relevanten Bereiche ermöglicht (siehe Seite 12). 10.237 Thomas Frühwald Seit 2002 ist Dr. Thomas Frühwald Oberarzt der Abteilung für Akutgeriatrie des Krankenhauses Hietzing. Seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin absolvierte der Mediziner in Bregenz, Genf und Wien. Seit 1983 ist er in der Geriatrie tätig: Oberarzt am Haus der Barmherzigkeit in Wien, Oberarzt an der geriatrischen Universitätsklinik Genf, Oberarzt der 7. Medizinischen Abteilung des Geriatriezentrums am Wienerwald. Frühwald arbeitet in Expertengruppen zum Thema Geriatrie des ÖBIG (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen). Er ist Lehrbeauftragter an der Wiener Akademie für Ergotherapie und am Institut für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. Zudem arbeitet der Mediziner auch im Vorstand der European Union Geriatric Medicine Society und ist Mitglied des Wiener Beirates für Bio- und Medizinethik. An der Donau-Universität Krems ist Frühwald als Vortragender tätig. ORGANLAND ÖSTERREICH Ähnlich schwierig ist die Situation beim Thema Organtransplantation. Auch hier haben unterschiedliche ethische Prinzipien zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen geführt. In Österreich ist jeder Bürger nach seinem Tod potenzieller Organspender – außer er hat vor seinem Tod widersprochen, was bei weniger als einem Prozent der österreichischen Bevölkerung der Fall ist. Im Nachbarland Deutschland ist es genau umgekehrt: Nur wenn der Verstorbene oder die Angehörigen nachweislich in die Organentnahme eingewilligt haben, dürfen Betroffene auf ein Spenderorgan hoffen. Die Folge: Nach Spanien hat Österreich die meisten „Leichenorgane“ in Europa. Auch die Pathologie sei in Österreich ein blühendes Fachgebiet, da das Obduktionsrecht im Alpenstaat deutlich liberaler sei als beim großen Nachbarn. Recht also, das sich in praktischen Situationen ganz eindeutig widerspiegele, meint auch Kopetzki: „Wir in Österreich gehen davon aus, dass die Interessen der öffentlichen Gesundheitsversorgung nach dem Tod höher einzuschätzen sind als die Integrität eines Leichnams, der seine Teile ja nicht mehr braucht.“ Leber 119x Niere 398x Lunge 82x 60 Herz 57x 40 Pankreas 24x 0 15-29 30-44 45-59 60-74 75 und mehr Anteil der Personen mit gutem oder sehr gutem subjektiven Gesundheitszustand nach Alter und Geschlecht 2006/2007 Organtransplantationen in Österreich 2007 insgesamt Fehlend in der Grafik: Darm (3x) NIEDERGELASSENE ÄRZTE NACH BUNDESLÄNDERN 2005 Insgesamt: 20.134 Wien: 5.395 Niederösterreich: 4.124 Oberösterreich: 2.549 Steiermark: 2.517 Salzburg: 1.354 ÄRZTE IN KRANKENANSTALTEN 2005 Insgesamt: 19.295 Fachärzte: 10.453 Allgemeinmediziner: 1.448 Fachärzte in Ausbildung: 4.244 Allgemeinmediziner in Ausbildung: 3.150 STATIONÄRE AUFENTHALTE IN KRANKENANSTALTEN Insgesamt 1990: 1.717.471 Männer: 768.682 Frauen: 948.789 Insgesamt 2005: 2.517.129 Männer: 1.139.870 Frauen: 1.377.259 DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER IN KRANKENANSTALTEN 1990: 11,2 Tage 1995: 9,7 Tage 2000: 7,6 Tage 2005: 6,9 Tage Quellen: Statistik Austria, www.gesundundleben.at, 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Gesundheitsbefragung 2006/07, Novartis Pharma GmbH upgrade 15