Das Menschenbild und die Menschenwürde

Werbung

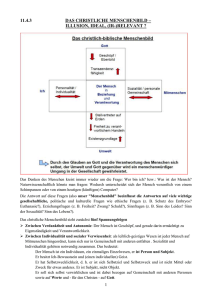

Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben Prof. Dr. Richard Heinzmann Mir ist die Aufgabe gestellt, in der gebotenen Kürze nach dem Zusammenhang von Menschenbild und Menschenwürde zu fragen und über die daraus erwachsenden Konsequenzen für die unterschiedlichen Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens nachzudenken. Im Gang dieser Überlegungen wird sich zeigen, dass in dem jeweils vorausgesetzten Verständnis des Menschen die Antworten auf die nachfolgenden Fragen im Kern impliziert sind und sich daraus mit innerer Folgerichtigkeit ergeben. I. Der Mensch – Exemplar oder Person? Die Frage nach dem Menschenbild muss also am Anfang dieser Überlegungen stehen. Die Tatsache, dass es Lebewesen gibt, die wir Menschen nennen, sagt noch nichts darüber aus, was der Mensch eigentlich sei. Das bloße Vorhandensein gibt über das Wesen keine Auskunft. Zunächst ist der Mensch, vom Ganzen der Welt her gesehen, ein Fall von Weltwirklichkeit. Die Einsicht, dass er ein Wesen besonderer Art sei, hat sich erst im Laufe der Menschheitsgeschichte durch Unterscheidung und Abgrenzung von anderen Lebewesen herausgebildet. Die Überzeugung von der Sonder53 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben und Höherstellung des Menschen ist jedoch keineswegs selbstverständlich. Das Wort Mensch kann weiter und enger gefasst werden. Es gibt frühe Kulturen, in denen bestimmte Tiere ausdrücklich zur Gruppe Mensch gezählt werden, und andere, die den Terminus auf die Mitglieder des eigenen Stammes begrenzen. Eine gewisse grundsätzliche Verwischung der Konturen lässt sich auch bei Hochkulturen feststellen, was sich aus dem weitgehenden Fehlen von anthropologischen Reflexionen erschließen lässt, wie etwa innerhalb der klassischen indischen Philosophie. Solchen Tendenzen kann man heute auch im europäischen Kulturraum begegnen. Mit dem Vorwurf des Speziesismus (P. Singer, Praktische Ethik, Stuttgart (1984)), der dem Menschen das Recht abspricht, seine eigene Art von anderen Lebewesen zu unterscheiden und daraus eine Höherstellung abzuleiten, wird der Mensch zu einem Lebewesen unter anderen. Er wird auf das reine Vorhandensein zurückgestuft und gegebenenfalls sogar hinsichtlich seiner Existenz zur Disposition gestellt. Offensichtlich gibt es keine zwingenden Gründe, den Menschen, für sich betrachtet, auf die eine oder andere Weise zu interpretieren. Menschsein ist grundsätzlich offen für unterschiedliche Deutungen. Diese Offenheit bedeutet jedoch keine Beliebigkeit, die nicht weiter hinterfragbar wäre. Ein gewichtiges Unterscheidungsmerkmal zeichnet sich darin ab, dass der Mensch imstande ist, diese Deutungsoffenheit zum Gegenstand seines Nachdenkens zu machen, das heißt, dass er über sich selbst reflektieren kann. In dieser Fähigkeit, von sich selbst Abstand zu gewinnen, die Begrenzung und Determination durch die Umwelt auf das Ganze von Welt und dessen, was ist, hin zu übersteigen, besagt, dass im geistigen Erkennen die grundsätzliche und nicht bestreitbare Differenz zwischen dem Menschen und aller anderen, uns zugänglichen Wirklichkeit liegt. Wie man diese differentia specifica dann wertet, ist eine andere Frage. Über die sinnliche Erfahrung hinaus eröffnet das geistige Erkennen einen neuen Horizont und damit neue Möglichkeiten, Menschsein zu interpretieren. Zwingende Eindeutigkeit hinsichtlich der Wesensbestimmung des Menschen lässt sich jedoch allein auf diesem Weg nicht erreichen. Neben der durch die Vernunft geleiteten Reflexion muss auch die religiöse Erfahrung in die Überlegungen einbezogen werden. 54 Prof. Dr. Richard Heinzmann Im Laufe der abendländischen Geistesgeschichte haben sich im wesentlichen zwei anthropologische Entwürfe herausgebildet: die Konzeption der klassischen griechischen Philosophie und die der jüdischchristlichen Offenbarungsreligion. Sie sind bis heute die Rahmenbedingungen, innerhalb derer der Mensch über sich selbst nachdenkt. Ihre Plausibilität und Folgerichtigkeit beziehen sie nicht aus sich selbst, sondern aus der Rückbindung an ihren jeweiligen Ursprung. Wenn in diesem Zusammenhang von der jüdisch-christlichen Tradition gesprochen wird, wäre nach meiner Kenntnis auch der Islam zu nennen. Da ich jedoch auf dem Gebiet der islamischen Theologie keine Kompetenz beanspruchen kann, soll die Entscheidung jeweils den muslimischen Kollegen vorbehalten bleiben. An diesem Ursprung steht die Frage nach Gott, deren Beantwortung am Ende darüber entscheidet, was der Mensch ist. Ob Gott existiert, und wie eine solche transzendente Wirklichkeit – natürlich analog – gedacht werden muss, lässt sich allein rational-argumentativ nicht zwingend entscheiden. Der religiösen Erfahrung kommt dabei konstitutive Bedeutung zu. Neben der metaphysischen Spekulation gewinnt die geschichtliche Erfahrung wachsenden Einfluss. Wie immer der Einzelne dazu stehen mag, mit dieser Entscheidung befindet er implizit über sich selbst. So ist der Mensch jenes Wesen, als das er sich selbst versteht, und zwar auf Grund seiner Stellung zur Gottesfrage. Unausweichlich ist dann aber auch gesagt, dass er sich hinsichtlich seines Wesens verfehlen kann, mit allen Konsequenzen, die sich daraus für alle Bereiche menschlichen Lebens ergeben. Wie zu zeigen sein wird, kann der Einzelne bei einer rein innerweltlichphilosophischen Auslegung des Menschseins bestenfalls als Exemplar der Spezies animal rationale verstanden werden. Kant dringt zwar, was zu zeigen sein wird, mit rein philosophischer Methode bis zum Personsein vor, eine letzte Begründung kann er jedoch nicht bieten. In der Sicht des jüdisch-christlichen Glaubensdenkens dagegen ist der Mensch Person, das heißt, es kommt ihm ein singulärer Daseinsmodus zu, der in Gott seine bleibende Begründung hat. 55 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben 1. Der Mensch als Exemplar Die klassische griechische Philosophie fragt grundsätzlich nach dem, was im strengen Sinne ist, das heißt: nach dem Unveränderlichen und Bleibenden. Dem Allgemeinen, der mit sich selbst identischen Idee, kommt deshalb immer die Priorität zu. Alles Einzelne, alles, was wird und vergeht, ist sekundär. Die konkrete, mit den Sinnen erfahrbare Wirklichkeit ist nur abbildhafte Verwirklichung des allein dem Denken zugänglichen Allgemeinen, sie ist nur zu überwindende Durchgangsphase in einem ewigen Kreislauf. Die Welt, verstanden als Kosmos, als ein großes Ordnungsgefüge, ist als ganze ewig. Vielheit aber ist in eine alle Konkretionen umgreifende Kreisbewegung hineingenommen, in der nichts Einzelnes Bestand hat. An dieser Stelle erhebt sich die für diese Überlegungen zentrale Frage nach dem letzten Grund und Ursprung, die Frage nach Gott. Bei dem Versuch einer Beantwortung muss man sich zunächst bewusst machen, dass das gleiche Wort Gott (theos) im griechischen und jüdischchristlichen Denken etwas völlig anderes bedeutet, ein Sachverhalt, der für die Interpretation von Menschsein von grundlegender und ausschlaggebender Bedeutung ist. Das Gute (Plato) bzw. das Erste - Unbewegt - Bewegende ist Gott oder aber genauer: das Göttliche (Aristoteles). Es ist zwar der Veränderlichkeit entzogen und insofern transzendent, diese Transzendenz und Jenseitigkeit werden jedoch dadurch relativiert, dass Gott als der immanente Weltgrund und auf diese Weise als zutiefst der Welt zugehörig verstanden wird. Das Göttliche ist ein die Weltperiodik in Gang haltendes, neutrales Prinzip. Auf dem Hintergrund dieses Welt- und Gottesverständnisses, in dem es keine Geschichte gibt und geben kann, zeichnen sich die Umrisse der Anthropologie klar ab. Im Menschen spiegelt sich die ontologische Dualität von Idee und Vereinzelung. Die Seele gehört zur Welt des Geistes (kosmos noetos, mundus intelligibilis), der Leib zur materiellen, vergänglichen Welt unserer Erfahrung (kosmos aisthetos, mundus sensibilis). 56 Prof. Dr. Richard Heinzmann Angesichts dieses anthropologischen Dualismus erhebt sich die Frage, was der Mensch eigentlich sei. Im Horizont griechischer Philosophie ist die Antwort eindeutig: Menschsein in dieser Welt ist, wie alle Vereinzelung, eine Durchgangsphase des allgemeinen und unveränderlichen Geistes. Der Mensch ist im Grunde Geist und soll es wieder werden. Die Einzelseele befindet sich in einem Zustand, dessen Sinn darin liegt, überwunden zu werden. Es geht also nicht – wie im Christentum und im Islam – um den einzelnen Menschen und seine Geschichte, um die Möglichkeit bleibender Vereinzelung, sondern um die Aufhebung und Überwindung des Einzelnen. Die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele sprechen nicht von der Einzelseele, sondern von dem bleibenden Ursprungsprinzip, der arche tes kineseos. 2. Der Mensch als Person Was den Gegenstand dieser Überlegungen betrifft, unterscheiden sich griechische Philosophie und jüdisch-christliche Glaubenstradition nicht in der einen oder anderen Hinsicht, sondern grundsätzlich. Das Göttliche im griechischen Verständnis ist die zu Ende gedachte Frage nach dem Sein, ein relativ-absolutes Prinzip, das die Weltperiodik in Gang hält. Demgegenüber steht die Überzeugung der jüdisch-christlichen Glaubenstradition. Gott wird nicht von der Welt her verstanden, sondern umgekehrt. Er ist die absolut transzendente Wirklichkeit und zugleich Grund und Bedingung für alle nichtgöttliche Wirklichkeit. Er ist Herr der Welt und der Geschichte, die nicht periodisch verläuft, sondern eschatologisch ausgerichtet ist. Damit ist die Vorentscheidung für eine Reihe von Fragen getroffen. Die Trennungslinie verläuft nicht zwischen Geist und Materie, sondern zwischen Gott und der von ihm in Freiheit geschaffenen Wirklichkeit. Das Geschaffensein impliziert natürlich eine vom Ursprung und vom Ziel her nicht aufhebbare Relation und Rückbindung. Geschaffensein heißt, von Gott geschaffen sein, und bedeutet deshalb immer Positivität. Dieser Grundansatz findet in der Anthropologie seinen unmittelbaren Niederschlag. An keiner Stelle des AT oder des NT entfaltet die Offenbarung expressis verbis eine Anthropologie, weder in philosophisch57 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben er noch in theologischer Absicht. Gleichwohl impliziert sie durchgehend ein unverwechselbares Verständnis des Menschen, das mit der Grundbotschaft aufs engste verbunden ist. Die Offenbarung setzt ein Verständnis des Menschen voraus, ohne das sie als Selbsterschließung und Selbstmitteilung Gottes keinen Ansprechpartner und deshalb keinen Sinn hätte. Der Weg zu diesem Verständnis des Menschen führt demnach nicht über eine philosophische Auslegung der Wirklichkeit. Christliche Anthropologie nimmt vielmehr den Menschen in den Blick, insofern er unter dem Anspruch Gottes steht, wie er in der Geschichte als Heils- und Vollendungsgeschichte erfahren wird. Diese Geschichte Gottes mit dem Menschen impliziert in ihrer dialogischen Struktur Vorraussetzungen als Bedingung der Möglichkeit dieser Geschichte, die unverzichtbar sind. Im Laufe der ersten Jahrhunderte des Christentums traten sie immer deutlicher ins Bewusstsein. Die dabei entdeckten Inhalte der Offenbarung verbanden sich mit der Selbsterfahrung des Menschen und mündeten am Ende in den – nachbiblischen - Reflexionsbegriff Person. Personsein im christlichen Verständnis entspringt also nicht einer philosophischen Spekulation, es ist vielmehr in der Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes grundgelegt. Dagegen spricht nicht, dass mit philosophischen Methoden und Denkmodellen die einzelnen Aspekte der Wirklichkeit Person herausgearbeitet und auf den Begriff gebracht wurden. Die Bemühungen, das Besondere und Unterscheidende des christlichen Menschenverständnisses zu reflektieren und philosophisch auf den Begriff zu bringen, kommen bei Thomas von Aquin (1224-1274) zu einem gewissen Abschluss (hierzu R. Heinzmann, Thomas von Aquin. Eine Einführung in sein Denken, Stuttgart 1994, v.a. 44-53). Der ontologische Rang der Personalität und Subjektivität hat seine letzte Begründung in dem implizierten Menschenbild der Schrift. Der Einzelne ist nicht einfach vorhanden, er ist in seiner Individualität von Gott gewollt und trägt deshalb den Sinn seiner Existenz in sich selbst. Er ist nicht primär Funktionsträger in einer übergeordneten Gemeinschaft, sondern er existiert um seiner selbst willen und ist in diesem Verständnis frei von jeder Verzweckung. In dieser Schöpfungsintention Gottes gründet die Möglichkeit bleibender Vereinzelung und personaler Vollendung über die 58 Prof. Dr. Richard Heinzmann Grenze des Todes hinaus. Der Mensch ist solcher Vollendung fähig, weil er nicht einfach vorhanden ist, sondern in der Reflexion auf sich selbst um sich selbst weiss und dadurch in sich selbst steht. In diesem Wissen um sich selbst hat die Möglichkeit freier Selbstverfügung ihren tiefsten Grund. Aus diesem Ursprung heraus handelt der Mensch aus eigener Initiative und in eigener Verantwortung. Personsein und Subjektivität nehmen deshalb ontologisch gesehen den höchsten Rang in der gesamten Wirklichkeit ein. Menschsein ist ein singulärer Existenzmodus, ein singulare tantum. Eine konkrete Person kann von keinem anderen ausgesagt und deshalb niemals Gattungsbegriff werden. Sprachlich steht dafür der Eigenname oder das Personalpronomen. Wenn Personsein nicht wesentlich das Bezogensein zu anderen Personen einschließen würde, wäre Menschsein äußerste Vereinsamung. Der Dialog als Modus der Kommunikation gehört deshalb wesentlich zu diesem Verständnis des Menschen. Der Mensch ist als Person wesentlich Mitmensch. Der ontologische Rang der Subjektivität, das Auf-sich-selbst-Bezogensein der Person, hat im ethischen Bereich seine Entsprechung in der Lehre von der Freiheit auch des subjektiv irrenden Gewissens als der letzten Instanz sittlichen Handelns. Der Mensch als endliches Subjekt wird nicht nach einem absoluten, nach einem ihm grundsätzlich nicht fassbaren Maß gemessen. Seine endliche Vernunft und sein endlicher Wille werden zueinander in Beziehung gesetzt, und die Sittlichkeit bemisst sich nach der Qualität dieser Relation. Der Wille muss der Einsicht folgen, auch auf das Risiko hin, dass diese sich in einem unüberwindlichen Irrtum befinden kann. Deshalb darf der Mensch, insbesondere auch in Fragen des Glaubens bzw. in seinem Verhältnis zu Gott, keinem Zwang unterworfen werden. Gott hat den Menschen unablösbar an sein Gewissen gebunden. Im Gegenüber zu Gott konstituiert sich der Mensch als moralisches Subjekt, und in dieser Relation gründet letztlich die unantastbare Würde des Menschen. Betrachtet man dieses genuin christliche Verständnis des Menschen als Person, wie es spätestens durch Thomas von Aquin seine philosophische Formulierung und Explikation gefunden hatte, dann könnte man den 59 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben Eindruck gewinnen, die Menschenrechte seien von Anfang an ein zentrales Anliegen der christlichen Kirchen gewesen. Das wäre zwar konsequent und naheliegend gewesen, es war jedoch nicht der Fall. Die christlichen Kirchen standen dem Menschenrechtsgedanken, wie er aus politisch-ethischen Motiven heraus im Zuge der Aufklärung entwickelt wurde, weitgehend ablehnend gegenüber. Insbesondere die katholische Kirche bekämpfte noch im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die Menschenrechte mit größter Entschiedenheit. Im theologisch-wissenschaftlichen Raum war jedoch parallel dazu ein Reflexionsprozess in Gang gekommen, der spätestens auf dem II. Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) zu der Einsicht führte, dass die Menschenrechte, insbesondere die Religionsfreiheit, eine unmittelbare Folgerung aus dem christlichen Menschenbild und in der Mitte des Christentums anzusiedeln sind (hierzu R. Heinzmann, Zur Zukunft des multireligiösen Zusammenlebens – Tendenzen und Chancen, in: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Multireligiöses Zusammenleben in der Türkei und in Europa – gestern und heute. Konferenzbericht, Ankara 2006, 203-218). II. Menschsein - Menschenwürde - Menschenrechte Ist das Verständnis des Menschen als Person und als moralisches Subjekt bzw. ist die Menschenwürde untrennbar an das – analog verstanden – personale Gottesbild einer Offenbarungsreligion gebunden oder kann die Menschenwürde auch allein durch philosophische Reflexion der säkularen Vernunft erreicht werden? Mit dieser Frage ist ein Problem von großer Tragweite angesprochen, denn die Menschenwürde impliziert, wie zu zeigen sein wird, die Menschenrechte. Wenn es aber zum Wesen der Menschenrechte gehört, dass der Anspruch auf universale Geltung damit unabtrennbar verbunden sein muss, dann muss die Menschenwürde hinsichtlich ihrer Begründung das Kriterium erfüllen, dass sie weder verliehen wird, noch abgesprochen werden kann: Sie muss mit dem Menschsein selbst gegeben sein. Für die Begründung der universalen Geltung und allgemeinen Verbindlichkeit der Menschenrechte fällt also die Religion als partikuläre Größe aus. Auch positives staatliches Recht kann solches nicht leisten. 60 Prof. Dr. Richard Heinzmann Genauso wenig kann irgendeine Form menschlicher Konvention, gleich aus welchen Motiven, dieser Aufgabe gerecht werden. Nur wenn gezeigt werden kann, dass Menschenwürde und damit Menschenrechte mit dem Menschsein als solchem ohne jeden weiteren Rückbezug gegeben sind, lässt sich die universale Geltung sichern. Diese Aufgabe kann allein durch säkulare philosophische Reflexion auf das Wesen des Menschen geleistet werden. Nach der methodischen und sachlichen Trennung von Philosophie und Theologie im Laufe der Aufklärung war es Immanuel Kant (1724-1804), der die Menschenwürde rein philosophisch begründete und den allgemeinen Geltungsanspruch der Menschenrechte auf diese Weise im Menschsein selbst verankerte (hierzu I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Nach der Überzeugung von Kant ist der Mensch unablösbar an das Gesetz seiner vernünftigen Selbstbestimmung gebunden. Er ist als durch seine eigene Vernunft konstituiertes, autonomes Subjekt zu verstehen. Wegen dieser Rückbindung bedeutet solche Autonomie keineswegs Beliebigkeit oder Gesetzlosigkeit. Es resultiert daraus vielmehr die Sonderstellung des Menschen in der Welt; darin gründet seine Selbstbestimmung und Unverfügbarkeit. Kant ist der überragende Repräsentant dieser autonomen Ethik: „Also drückt das moralische Gesetz nichts anderes aus als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft, d.i. der Freiheit“ (Kritik der praktischen Vernunft, §8, Lehrsatz IV, Akad. A., 33). In seinem kategorischen Imperativ, der in verschiedenen Fassungen vorliegt, bringt er das Prinzip einer so verstandenen Autonomie des Menschen zum Ausdruck: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akad. A., 421; zweite Formulierung: „Die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst…Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“ (a.a.O., 429). Im Zusammenhang mit seiner These, dass der Mensch immer als Zweck an sich selbst – man würde heute vielleicht besser den Terminus Ziel ver61 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben wenden - verstanden werden muss, führt Kant den Begriff der Würde ein. Er spricht diese Qualität nur einer Wirklichkeit zu, die „über allen Preis erhaben ist“ (a.a.O., BA 77), für die es kein Äquivalent gibt, das heißt, sie darf nie nur als Mittel zu fremden Zwecken gebraucht werden. Es muss sich also um ein Seiendes handeln, dessen Dasein in sich selbst einen absoluten Wert besitzt. Nach der Auffassung von Kant existiert der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen „ als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in allen seinen, sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jeder Zeit zugleich als Zweck betrachtet werden“ (a.a.O., B 64f). Unter diesem Gesichtspunkt wird der Mensch Person genannt. Da der Mensch vernunftbegabt ist, kann und muss er sich aus Freiheit selbst bestimmen und erfüllt damit das Kriterium für sittliches Handeln, in welchem die zweckfreie Würde gründet. Als autonomem moralischem Subjekt kommt dem Menschen – und damit allen Menschen – eine unantastbare Würde zu, welche die Menschenrechte impliziert. Aus diesem Grunde können die Menschenrechte nicht zur Disposition gestellt werden, ohne dass dadurch der Mensch selbst zur Disposition gestellt wird. Trotz der subtilen und weit ausgreifenden Analysen von Kant stellt sich am Ende doch die Frage, ob die Begründung in der autonomen Vernunft des Menschen, die sich als wesentlich endliche Vernunft selbst nicht begründen kann, dafür ausreicht, die Menschenrechte zu sichern. Säkulare Vernunft kann das Phänomen des Personseins philosophisch in den Blick bekommen und systematisch explizieren, sie kommt aber an eine Grenze, an der das Bemühen um eine letzte Begründung auf die Transzendenz verweist und deshalb aus philosophischer Sicht offen bleiben muss. An diesem Horizont sind dann auch die Religionen aufgerufen, aus ihrer Perspektive zur Begründung und Durchsetzung der Menschenrechte ihren Beitrag zu leisten. Wie gezeigt wurde, gründen die Menschenrechte in der Würde des Personseins, das in der Freiheit, in der freien Selbstverfügung des Menschen besteht. Damit ist unmittelbar die Gleichheit aller Menschen 62 Prof. Dr. Richard Heinzmann ohne jede Ausnahme postuliert. Da der Mensch wesentlich Mitmensch ist, da er nicht nur animal rationale, sondern auch animal sociale ist und in der dialogischen Grundbezogenheit von Ich und Du existiert, ist die Solidarität ein weiteres Wesensmerkmal und ein menschliches Grunderfordernis. In diesem Sinne formuliert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) der Vereinten Nationen: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ Unter dem Gesichtspunkt des multikulturellen und multireligiösen Zusammenlebens kommt naturgemäß der Religionsfreiheit besonderes Gewicht zu; sie sollte jedoch, zumindest theoretisch, außer Frage stehen. Mit Blick auf unterschiedliche Auslegungen innerhalb verschiedener Religionen soll ganz kurz das Problem des absoluten Verpflichtungscharakters der Gewissensfreiheit und der Gewissensentscheidung angesprochen werden. Im Hintergrund steht die Frage nach der Gehorsamsverpflichtung. Es gibt strenggenommen keine Instanz, die den Menschen zwingen dürfte und zwingen könnte, gegen seine Überzeugung zu handeln, nach christlichem Verständnis auch Gott nicht. Würde Gott solches verlangen, würde er hinsichtlich des Menschen seine eigene Schöpfungsintention aufheben. Wenn der Mensch als das Wesen freier Selbstverfügung – natürlich in Verantwortung vor Gott - verstanden werden soll, das heißt, wenn er Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss, dann kann es, gerade auch in christlicher Sicht, keine theonome Ethik im Sinne einer Fremdbestimmung geben. Heteronomie aber verlangt ausnahmslos Gehorsam. Dadurch wäre implizit die Freiheit des Menschen eingeschränkt, wenn nicht gar aufgehoben. Es genügt nicht, theologisch gesprochen, sich auf den Willen Gottes zu berufen, um die Sittlichkeit einer Handlung zu begründen. Die Frage, warum Gehorsam geleistet werden soll, muss gestellt und beantwortet werden. Einem geistbegabten Wesen lässt sich Gehorsam nicht einfach befehlen, weil ein Befehl konsequenterweise die Pflicht zu gehorchen voraussetzt und dadurch die Freiheit aufhebt. Autorität allein genügt also nicht, der Mensch muss 63 Das Menschenbild und die Menschenwürde - Ethik und Moral für gesellschaftliches Zusammenleben immer, auch wenn es sich um die Autorität Gottes handelt, nach der inneren Begründung des Gebotenen fragen, wenn er sittlich handeln will. Denn sittlich handeln heißt nach Thomas von Aquin vernunftgemäß handeln – secundum rationem agere (Summa Theologiae I/II, quaestio 94, art. 1). In diesem Problemfeld zeichnen sich Spannungen ab, die möglicherweise das interreligiöse Zusammenleben belasten könnten und deshalb weiterer Reflexion und Klärung bedürfen. III. Konsequenzen für das gesellschaftliche Zusammenleben Dass das jeweils vorausgesetzte Menschenbild erhebliche Konsequenzen für das gesellschaftliche Zusammenleben auf allen Ebenen hat, ist offenkundig. Zugespitzt könnte man sagen, es handelt sich je nach dem Menschenverständnis um ein völlig anderes Wesen. Der Rückgriff auf die klassische griechische Philosophie geschah nicht aus historischem Interesse. Die dort entwickelte Anthropologie steht vielmehr exemplarisch für ein auch heute weitverbreitetes Verständnis des Menschen. Demnach ist der Mensch ein mit Rationalität ausgestattetes Sinnenwesen, animal rationale (zoon logon echon). Er ist nur ein Exemplar der Art. Von der Art her wird er definiert und die Art hat er zu erhalten; in sich und für sich hat er keinen Sinn. Wert und Existenzrecht des Einzelnen sind eine Funktion seines Beitrags zu dem Gemeinwesen, in dem er zufällig lebt. Unter dem Gesichtspunkt der immer vor- und übergeordneten Gesellschaft ist der Einzelne ein beliebig auswechselbares und im Grunde, insbesondere wenn er zum Gemeinwesen keinen Beitrag mehr leisten kann, verzichtbares Exemplar. Sein Wert bemisst sich nach der Funktion, die der Mensch wahrnimmt und danach, wie er sie wahrnimmt. Mit dieser Funktion verliert er grundsätzlich seine Existenzberechtigung. Für dieses Verständnis des Menschen ist eine Passage in der Politeia von Plato besonders aufschlussreich. Dort ist zu lesen: „Den, der nicht in seinem angewiesenen Kreise zu leben vermag, den glaubte er (Asklepios, 64 Prof. Dr. Richard Heinzmann Anm. d. Verf.) nicht versorgen zu müssen, weil er weder sich selbst noch dem Staate nützt..., dem helfe es weder selbst noch anderen, dass er lebe“ (Plato, Politeia, Buch III 407c). In dieser Sicht reduzieren sich die Menschenrechte, wenn davon überhaupt die Rede sein kann, auf eine Form von Artenschutz und die dafür angemessenen und erforderlichen Maßnahmen. Die Werte und Normen einer auf diesem Menschenbild aufgebauten Gesellschaftsform, einschließlich des Staatswesens, orientieren sich an den damit verbundenen Vorgaben. Demgegenüber steht eine Gesellschafts- und Staatsform, die den Menschen als Person zum Leitbild hat, grundsätzlich unter dem Anspruch der Menschenrechte. In ethischer Hinsicht und rein formal gesehen ergibt sich daraus die Konsequenz, dass der Mensch immer als ein Wesen von singulärer Würde behandelt werden muss. Von dieser Maxime müssen alle Normen geleitet sein, insofern sie den Menschen und seine vielfältigen Gemeinschaftsformen betreffen. Sie müssen immer so konzipiert sein, dass der Rang des Personseins gewahrt bleibt, das heißt, dass die Menschenrechte respektiert und realisiert werden müssen. Dieses Verständnis des Menschen als Freiheitswesen macht es auch unmittelbar einsichtig, dass Staat und Religion nicht identisch sein können. Weil jeder Mensch die Menschenrechte für sich reklamieren kann, hat er auf der anderen Seite die Verpflichtung und muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie in allen Brechungen menschlicher Wirklichkeit zur Geltung gebracht werden. Das eigentliche Problem menschlichen Zusammenlebens liegt letztlich in dem unterschiedlichen Verständnis des Menschen als Funktionär bzw. Exemplar oder Person. Dass der Islam und das Christentum, auch was das Verständnis des Menschen als Person betrifft, aus ihrem je eigenen Ursprung und Selbstverständnis der gleichen Überzeugung sind, kann als ein Hoffnungszeichen für die Menschheit gewertet werden. 65