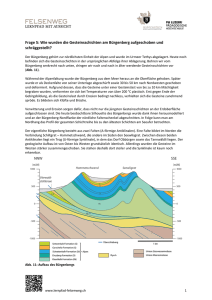

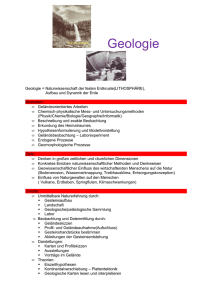

Das System Erde

Werbung