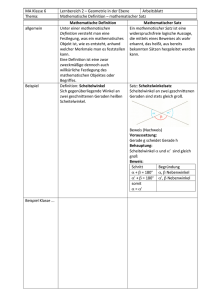

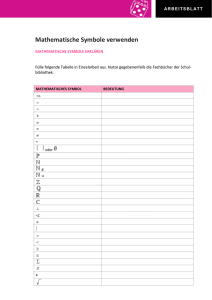

Volltext

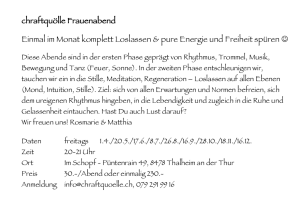

Werbung