Das Operationsmikroskop in der täglichen Praxis

Werbung

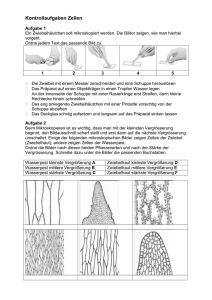

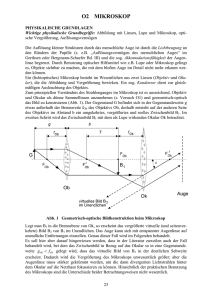

Das Operationsmikroskop in der täglichen Praxis Moderne Entwicklungen der Präzisionsoptik führten zu einer breiten Akzeptanz des Prinzips der Vergrößerung in der Zahnheilkunde. Bereits ein Drittel der Zahnärzte in der Schweiz wenden heute bei ihrer täglichen Arbeit eine Lupe an. Einige Disziplinen, wie zum Beispiel die Goldhämmerfüllungen, sind ohne Vergrößerung undenkbar. Der gegenwärtige Trend zu Ästhetik und minimalinvasiven Techniken fordert geradezu die Optimierung der Präzision im Vorgehen und folgt damit dem in der Neuro-, Gefäß- und plastischen Chirurgie bereits gegangenem Weg . Vergrößerung hat eine lange Tradition und ist beileibe keine Erfindung der Moderne. Vor 2800 Jahren wurden primitive Linsen in Ägypten verwendet 1674 Leeuvenhook konstruierte das erste Mikroskop. Seine Beschreibung der roten Blutkörperchen wurde von der königlichen wissenschaftlichen Gesellschaft eher als Kuriosum denn als wissenschaftlich angesehen. 1876 Als erster Arzt der Moderne setzte Saemisch eine primitive binokulare Lupe für die Chirurgie ein. Er verband dabei die Vorteile der Vergrößerung mit dem stereoskopischem Sehen. 1921 Carl Nylan verwendete ein Mikroskop für eine Mittelohroperation. Er wird als der Begründer der Mikrochirurgie gesehen. 1950 nutzten Barraquer und Perit ein Mikroskop, um eine Cornea zu nähen. 1960 berichteten Jacobsen und Suarez von 100 % erfolgreichen Reanastomosierungen von 1 mm dünnen Gefäßen. Während sich in der Zahntechnik das Mikroskop bereits einen große Stellenwert erobert hat, beginnt man in der Zahnheilkunde erst langsam, sich mit dem Thema auseinander zusetzen. Mikroskope werden heute primär in der Endodontie und in chirurgischen Disziplinen in der Zahnarztpraxis angewandt. In vergangenen Ausgaben wurde bereits wiederholt über die Anwendung von Operationsmikroskopen (OPM) in der plastischen Parodontalchirurgie berichtet. Alle Mitglieder, mit denen ich über den Kurs bei Dennis Shannelec gesprochen habe, berichteten geradezu euphorisch vom Erlebten. Nun das OPM kann mehr als vergrößern! Der vorliegende Artikel soll einen Überblick über mehr als vier Jahre Auseinandersetzung mit dem OPM geben. Er soll von Fehleinschätzungen bei der Auswahl von Geräteausstattungen berichten und ein wenig von der Freude im Umgang mit dem neuen „Spielzeug“ vermitteln. Die für mich herausragendste Eigenschaft der OPM´s ist die Beleuchtung. Beobachtet man mit dem bloßen Auge oder mit der Lupe bewaffnet über einen Spiegel eine schwer einsehbare Stelle (Einblick in Molarenkavität zur Kanalsuche, distale Furkationen obere Molaren, distobukkale Karies an oberen 7-ern, etc.) so hat man immer das Problem der insuffizienten Beleuchtung. Der Grund liegt in den optischen Gesetzen: das Licht der Operationslampe fällt in einem anderen Winkel auf den Spiegel als die Blickrichtung des Auges, und wird deshalb in eine andere Richtung reflektiert. Mit anderen Worten: die optische Achse des Auges weicht von dem Strahlengang des Lichtes ab. Beim OPM wird das Licht über ein Prisma mit einer Abweichung von 6° in die optische Achse des Auges eingeblendet. Nie gekannte Helligkeit zeigt plötzlich den 4. und 5. Wurzelkanal, das vergessene Konkrement bei der Lappenoperation am Furkationsdach des 17 distal, den bei der Wurzelglättung interradikulär angeschnittenen, gerade sichtbar blutenden pulpodesmodontalen Kanal oder den Haarriß bei dem dritten Versuch einer retrograden Wurzelspitzenresektion. Die variable Vergrößerung leistet natürlich ein übriges. Diese feinere Dimension des Verstehens der Fälle beeinflußt natürlich die Therapie. Plötzlich macht man sich auf den Weg zum Photogeschäft, experimentiert mit UV-Filtern und versucht, seine Kompositfüllungen unter 16-facher Vergrößerung so zu modellieren, daß sie nach der Polymerisation möglichst nur noch mit Paste poliert werden müssen. Für mich ist das OPM eine Einstellungssache geworden. Die konsequente Anwendung der Vergrößerung verändert die Art zu behandeln, sie minimalisiert die gesetzten Defekte und maximiert allerdings die Behandlungsdauer und damit die Kosten. Es ist sozusagen die „Instrumentalisierung“ meines Bestrebens, möglichst minimalinvasiv vorzugehen. Das tut man natürlich nur, wenn die Anwendung einfach und bequem ist. Vergessen Sie, ein auf Bodenstativ befestigtes Mikroskop durch die Praxis ziehen zu wollen! Wählen Sie die Decken- oder Wandmontage in Ihrem Lieblingszimmer. Machen Sie sich keine Illusionen. Nachdem Sie Ihre Lupenbrillensortiment an die Hygienikerinnen „vererbt“ haben werden, werden Sie sich ohnehin in jedem Zimmer, in dem Sie arbeiten, früher oder später ein Mikroskop installieren. Das „Setup“ des Patienten ist ein Problem für sich. Zwar haben Sie zur Freude der Wirbelsäule durch die geeignete Auswahl des Objektives die Möglichkeit, den Arbeitsabstand nahezu beliebig zu verändern – aber eine kleine Bewegung des Patienten und Sie müssen zum x-ten mal nachjustieren. Ein wenig Abhilfe schafft eine Nackenstütze (z.B. aufblasbares Schlafkissen, Lufthansa), die den Kopf des Patienten fixiert. Der Zweiteinblick für die Assistenz führt bei Nachjustierungen des Operateurs zu einer Korrektur der Assistenz und daraus resultierend zu einer Korrektur..., in jedem Fall zu einem permanentem Wettkampf, wer am besten sieht. Die einzige sinnvolle Alternative ist die Integration einer Videokamera. Die Assistenz sieht nun via Monitor, bei etwas eingeschränktem Gesichtsfeld, das Bild, welches der Behandler vor Augen hat. Praktisch ist ein Monitor mit Standbild. Das spart die intraorale Kamera zu Beratung. Gewöhnungsbedürftig ist, die Handbewegungen über Monitor steuern zu müssen. Einfacher wird es für die Assistenz, wenn man das Videosignal über eine Videobrille einblendet. Es ist so möglich, schnell mal unter der Brille durchzusehen und ein Instrument zu greifen. Kleine Kniffe lernt man mit der Arbeit. Nach einer Weile stellen Sie das Mikroskop, wenn Sie etwas weiter apikal sehen wollen, durch einem Druck mit dem Knie auf die Rückenlehne des Behandlungsstuhles scharf. Welchen Typ Mikroskop und welche Investition sollte man tätigen? Genügt eine Basisversion mit einem Dreifachobjektivwechsler oder benötigt man eine Magnetkupplung mit motorischem Zoom und drehbaren Winkeloptiken? Muß fotographische Dokumentation sein oder begnügt man sich mit einem Videomitschnitt? Dazu ist es erforderlich, zu wissen, was man will! Will man „nur“ behandeln und die Dokumentation ist sekundär, so ist die Investition durchaus überschaubar. Das mögliche Investitionsspektrum liegt zwischen 20.000 bis 70.000 DM. Man glaube aber nicht, daß die optische Qualität der verschiedenen Systeme unterschiedlich ist. Die Preisunterschiede resultieren ganz allein aus den unterschiedlichen Ausstattungsdetails, die in Kleinserien hergestellt werden und die sich die Hersteller gut bezahlen lassen. Wichtiger als das Material ist das Training. Die manuellen Fähigkeiten, bei starker Vergrößerung ein Instrument führen zu können, wollen erst einmal erlernt sein. Zudem erheben sich natürlich die Probleme des Zuganges. Auch indirekt über Spiegel muß die Naht am Tuber plazierbar sein, ohne das Gewebe einzureißen. Das Mikroskop macht nur Sinn, wenn man den auf Kongressen gezeigten Showfällen eines plastisch parodontalen Eingriffes an einem oberen 3-er entwächst und an jeder beliebigen Stelle des Mundes zu arbeiten lernt. Das erfordert hartes Training. Haben Sie schon einmal versucht, ein Blütenblatt unter 20-facher Vergrößerung indirekt über einen Spiegel beobachtet zu nähen? Die öffentliche Akzeptanz und das Verlangen nach minimalinvasiver Therapie wird die Zahnheilkunde zunehmend beeinflussen. Lassen Sie uns den Begriff der „Mikrozahnheilkunde“ in unsere Terminologie einführen. Zukünftig werden steigende Vergrößerung spezielle Mikroinstrumente und permanentes Training erfordern um die persönlichen manuellen Fähigkeiten adäquat entwickeln zu können. Nach meiner Überzeugung werden wir uns diesem Trend nicht entziehen können. Aber ist es nicht gerade diese ständige Herausforderung, sich mit Neuem auseinandersetzen zu müssen, die uns die Freude und die Erfüllung an unserem Beruf gibt? Dr. Markus Schlee, Forchheim