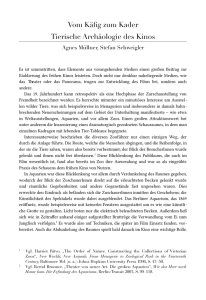

gesamtbuch - CINEMA

Werbung