Das Studienfach Wirtschaftsinformatik in

Werbung

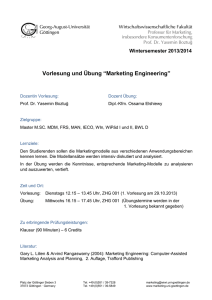

Georg-August-Universität Göttingen Institut für Wirtschaftsinformatik Professor Dr. Matthias Schumann Platz der Göttinger Sieben 5 37073 Göttingen Telefon: + 49 551 39 - 44 42 + 49 551 39 - 44 40 Telefax: + 49 551 39 - 97 35 +49 551 39 - 96 79 www.wi1.wiso.uni-goettingen.de www.wi2.wiso.uni-goettingen.de Manual Prof. Dr. M. Schumann / Dipl.-Wirt.-Inf. Lutz Seidenfaden Das Studienfach Wirtschaftsinformatik in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen Stand: Januar 2006 Inhaltsverzeichnis II Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................II 1 Allgemeines zum Studienfach .........................................................................................................3 2 Organisatorisches.............................................................................................................................3 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen.............................................................................................6 3.1 Grundstudium ..............................................................................................................................6 3.2 Hauptstudium...............................................................................................................................8 3.2.1 Pflichtveranstaltungen ........................................................................................................8 3.2.2 Wahlpflichtveranstaltungen.................................................................................................9 3.2.3 Wahlveranstaltungen ........................................................................................................12 4 Diplomarbeit.....................................................................................................................................16 5 Diplomprüfung.................................................................................................................................16 6 Literatur ............................................................................................................................................17 3 1 Allgemeines zum Studienfach 1 Allgemeines zum Studienfach Die Wirtschaftsinformatik befasst sich mit der Konzeption, Entwicklung, Einführung, Nutzung und Wartung von Systemen der computergestützten Informationsverarbeitung, um überwiegend betriebliche Aufgabenstellungen Anwendungssystemen. Die zu lösen. Man spricht Wirtschaftsinformatik ist hierbei im auch von Grenzgebiet betrieblichen zwischen der Betriebswirtschaftslehre und Informatik angesiedelt. Hinzu kommen Zweige der Technik, wie z.B. die Informations- und Kommunikationstechnik. Jedoch sollten z.B. auch Studierende der Volkswirtschaftslehre über die Grundlagen des Faches verfügen. Aufgrund der großen Relevanz von Wirtschaftsinformatik-Kenntnissen in der Praxis, ist die Wahl des Faches Wirtschaftsinformatik generell zu empfehlen, unabhängig von der weiteren Fächerkombination. Sie lässt sich mit allen Fächern kombinieren. 2 Organisatorisches Die Wirtschaftsinformatik-Ausbildung wird in Göttingen getragen vom Institut für Wirtschaftsinformatik: • Prof. Dr. M. Schumann Außerdem sind an der Ausbildung im Fach Wirtschaftsinformatik beteiligt: • Prof. Dr. H. Koke: Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung, Göttingen • Prof. Dr. D. Hogrefe: Institut für Informatik • Prof. Dr. W. May: Institut für Informatik sowie über die internetbasierte Lernwelt WINFOLine die externen Professoren • Prof. Dr. Dr. h.c. A.-W. Scheer, Universität Saarbrücken • Prof. Dr. U. Winand, Universität Kassel Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die angebotenen Veranstaltungen. Die Ausbildung gliedert sich in zwei Teile, das Lehrangebot des Grundstudiums (keine Pflichtveranstaltungen im Fach Wirtschaftsinformatik, es empfiehlt sich jedoch dringend, die Veranstaltung „Einführung in die Datenverarbeitung für Wirtschaftswissenschaftler“ zu hören) und des Hauptstudiums. 4 2 Organisatorisches Aufbau des Grundstudiums Veranstaltungen (Wahl) Dozent Semester SWS Art Einführung in die DV für WiWis Schumann WS 2V 2Ü 2P Einführung in .NET und C# (Einsteiger) Schumann SS 2Ü 2P Programmieren in JAVA Ubben WS 2Ü 2P Legende: V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum Aufbau des Hauptstudiums Wirtschaftsinformatik Veranstaltung Pflichtveranstaltungen Management der Informationswirtschaft Management der Informationssysteme (WinfoLine) Wahlpflichtveranstaltung Datenkommunikation und Kommunikationsnetze ODER Rechnerarchitektur ODER Netz- und Systemmanagement ODER Mobilkommunikation I ODER Telematik Wissensmanagement (vormals Grundlagen wissensbasierter Systeme)* ODER IV in Dienstleistungsbetrieben ODER IV in Industriebetrieben Seminar zur WI, Informatik und BWL SAP-Projektseminar ODER Projektseminar „Systementwicklung“ Wahlveranstaltungen Innovationsmanagement Internetökonomie ARIS I - Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem (WINFOLine) ARIS II - Modellierungsmethoden, Metamodelle, Anwendungen (WINFOLine) Betriebliche Anwendungen der Internettechnologie (WINFOLine) Einführung in SQL Ausgewählte Themen der Telematik Semistructured Data and XML * nur Wiederholungsprüfung SS 2006 Dozent WS/SS N.N. WS Hagenhoff WS / SS Kreditpunkte 6 6 Koke SS 2 Koke WS 2 Neumair WS 4 Hogrefe SS 4 Hogrefe Hagenhoff WS SS 4 2 Schumann WS 4 Schumann SS Schumann WS / SS Schumann SS 4 4 6 Schumann WS 6 Hagenhoff Hagenhoff Scheer SS WS WS 4 4 4 Scheer SS 2 Winand Schumann Hogrefe May WS SS WS SS 4 Teilnahme-schein 4 4 Erläuterungen zu den WINFOLine-Veranstaltungen: Die mit WINFOLine gekennzeichneten Veranstaltungen stehen über die internetbasierte Lernwelt WINFOLine (Wirtschaftsinformatik Online) zur Verfügung und können ergänzend zur Präsenzlehre oder ausschließlich über das Internet bzw. von CD-ROM genutzt werden. Die Veranstaltungen werden 5 2 Organisatorisches von den Wirtschaftsinformatik Lehrstühlen der Scheer (Saarbrücken), Winand (Kassel) und Schumann (Göttingen) angeboten und betreut. Die Klausuren werden in Göttingen geschrieben. Die Anmeldung zu den von externen Dozenten gestellten Klausuren sowie die Verbuchung der erworbenen Kreditpunkte erfolgt genauso wie bei "hauseigenen" Veranstaltungen über das WOPAG. Gesonderte Anträge zur Anerkennung der Prüfungsleistung müssen NICHT gestellt werden, die Anerkennung erfolgt automatisch. Zur Nutzung http://www.winfoline.de erforderlich. der WINFOLine-Angebote ist eine Immatrikulation bei 6 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen 3.1 Grundstudium Die Veranstaltungen werden allen Studenten der Fakultät Wirtschaftswissenschaften empfohlen. Sie dienen als Grundlage für die Lehrveranstaltungen im Hauptstudium. Einführung in die Datenverarbeitung für Wirtschaftswissenschaftler Die "Einführung in die Datenverarbeitung für Wirtschaftswissenschaftler" besteht aus einer Vorlesung, einer Übung sowie einem Praktikum. Der gesamte Stoffumfang wird in einer zweistündigen Abschlußklausur geprüft. Dafür wird ein Leistungsschein vergeben, der nach dem Entwurf der neuen Prüfungsordnung für das Vorexamen erforderlich ist. • • Vorlesung: Die Vorlesung vermittelt Grundlagen in folgenden Bereichen: • Rechenanlagen und technische Integration • Integrierte/Ganzheitliche Informationsverarbeitung • Betriebliche Anwendungssysteme • Planung und Realisierung von Anwendungssystemen • Management der Informationsverarbeitung Übung: Die Übung ergänzt die Vorlesung. Hier steht vor allem der Software-Entwicklungsprozeß im Vordergrund. Zu einzelnen Aufgaben werden Datenflußpläne, Programmablaufpläne und Struktogramme erstellt und die Regeln der strukturierten Programmierung vermittelt. Die Übung umfaßt: • Einführung in die Bedienung von Personalcomputern • Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen mit einer prozeduralen Programmiersprache • Einführung in das Arbeiten mit einem Tabellenkalkulations- und einem Textverarbeitungsprogramm • Praktikum: Die Teilnehmer arbeiten während des Praktikums an PC's, die miteinander vernetzt sind. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung von wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungsinhalten gelegt. So werden z.B. ein Betriebsabrechnungsbogen und eine Zuschlagskalkulation bearbeitet. Die Übungsstunden verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Anwendungen (Stand WS 03/04): • Einführung in das Betriebssystem WINDOWS 2 Stunden • Einführung in die Tabellenkalkulation mit EXCEL 4 Stunden • Einführung in die Textverarbeitung mit WINWORD 2 Stunden 7 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen • Einführung in Modellierungstechniken zur Systementwicklung 4 Stunden • Einführung in eine prozedurale Programmiersprache 12 Stunden • Einführung in die Internet-Technologie 2 Stunden Programmiersprachen Je nach Semester erfolgt die Einführung in die Programmiersprache: • Grundlagen von .NET und C# (SS) (Prof. Schumann) • JAVA (WS) (Dipl.-Kfm. Ubben) Die Veranstaltungen teilen sich für jede Programmiersprache in eine Übung und ein Praktikum auf. Eine "Praktikumsbescheinigung" Abschlußklausur erteilt. wird nach Voraussetzung erfolgreicher dafür ist Teilnahme die an regelmäßige der zweistündigen Bearbeitung der Programmieraufgaben. • Übung: Einführung in die entsprechende Programmiersprache (.NET und C# oder JAVA) sowie Grundlagen des methodischen Programmierens. • Praktikum: Bearbeitung von Programmieraufgaben mit 2-wöchiger Bearbeitungszeit. Da jeder Student des Studienfaches Wirtschaftsinformatik sich über das Grundstudium hinaus auch mit der praktischen DV-Anwendung beschäftigt haben soll, wird für die Teilnahme zum Erwerb eines examensrelevanten Scheins praktisches Wissen vorausgesetzt. Diese Kenntnisse können z.B. mit dem Teilnehmerschein an einem Programmierkurs (.NET und C# Grundlagen, JAVA, usw.) oder einem Anwendungspraktikum nachgewiesen werden. Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten mit dem Personal Computer (PC) Übung mit Praktikum: Den Studenten/Studentinnen werden die notwendigen Grundlagen vermittelt, um Hausarbeiten, Diplomarbeiten und andere wissenschaftliche Arbeiten unter Einsatz von PCs zu erstellen. Neben theoretischen Aspekten wissenschaftlichen Arbeitens (Gliederungssysteme, Zitierweisen, Quellennachweise, ...) steht daher die Ausbildung in Softwareprodukten im Vordergrund. Anhand von Übungsaufgaben werden Kenntnisse von Anwendungsprogrammen vermittelt, die notwendig sind, um wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben. Dabei wird die folgende Software eingesetzt: • Microsoft Windows 2000 als Betriebsystem • Microsoft Word zur Textverarbeitung • Microsoft Excel für Tabellenkalkulationen • Microsoft Power Point für Präsentationen • Netscape Navigator als Internet-Browser Weiterhin wird die Nutzung rechnergestützter Literaturdatenbanken behandelt und einzelne Einführung in die Anwendung des Internets für wissenschaftliche Arbeiten gegeben. 8 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen 3.2 Hauptstudium Für das Fach Wirtschaftsinformatik gilt das Kreditpunktesystem. Die Studierenden müssen die Prüfungsleistungen für die Fächer Wirtschaftsinformatik I und Wirtschaftsinformatik II erwerben (12 Kreditpunkte). Es muss entweder die Prüfungsleistung Rechenarchitektur, Datenkommunikation, Telematik, Netz- und Systemmanagement oder Mobilkommunikation I erworben werden und außerdem entweder die Prüfungsleistung zu Datenschutz/Gesellschaftliche Auswirkungen oder Wissensmanagement (vormals Wissensbasierte Systeme, 2 Kreditpunkte). Des Weiteren muss eine Prüfungsleistung in einem Seminar erbracht werden (4 oder 6 Kreditpunkte, insgesamt ergeben sich aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich 20 bis 24 Kreditpunkte). Die weiteren Kreditpunkte (nötig sind insgesamt 24) können durch Wahlveranstaltungen abgedeckt werden. 3.2.1 Pflichtveranstaltungen Management der Informationswirtschaft (vormals Wirtschaftsinformatik I, Informationsmanagement) Der Stoff ist im Hauptstudium Basis für alle anderen Veranstaltungen zur Wirtschaftsinformatik. Die Wirtschaftsinformatik I besteht aus einer Übung und einem Praktikum. • Übung: Es werden alle Schritte zur Planung, Organisation, Auswahl, Entwicklung, Einführung und Beurteilung der Informationsverarbeitung behandelt. Sie sind zu durchlaufen, wenn man die Datenverarbeitung zum Lösen betrieblicher Problemstellungen einsetzen will. • Praktikum: Ausgewählte Bereiche der Übung werden anhand von Aufgaben und Fallstudien vertieft. Management der Informationssysteme (vormals) Wirtschaftsinformatik II, Entwicklung von Anwendungssystemen) Die Wirtschaftsinformatik II besteht aus einer Vorlesung und einer Übung. • Vorlesung: Ziel der Veranstaltung ist es, die grundsätzlichen Vorgehensweisen und Modelle der Anwendungssystementwicklung kennenzulernen. Inhalt: Einführung, Grundlagen der Anwendungsentwicklung, Planung von Anwendungssystemen, Fachliche Konzeption von Anwendungssystemen, DV-technische Konzeption von Anwendungssystemen, Reengineering. • Übung: Anhand von Beispielen und Fallstudien wird der Stoff der Vorlesung vertieft. Für die Klausurvorbereitung ist es unablässig, dass sich die Studierenden mit den Übungsaufgaben aktiv beschäftigen. 9 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen • SQL-Praktikum: Die Veranstaltung wird ergänzt durch ein SQL-Praktikum. Es sind entsprechende Datenbank-Aufgaben zu bearbeiten. Die Teilnahme am Praktikum ist fakultativ, es werden keine Kreditpunkte vergeben. • Organisation: Die Veranstaltung Wirtschaftsinformatik II (Entwicklung von Anwendungssystemen) ist in die internetbasierte Lernwelt WINFOLine integriert und steht damit sowohl im SS als auch im WS zur Verfügung. • Organisation im SS: im SS findet die Vorlesung wie gewohnt im Hörsaal statt, die Übung wird über das Internet abgewickelt. Im Internet befindet sich das gesamte Lehrmaterial der Veranstaltung (Vorlesung als Audiofiles, Übungsaufgaben, Musterlösungen). Die Einführung in SQL findet als dreitägige Blockveranstaltung im CIP-Pool statt. • Organisation im WS: die gesamte Veranstaltung wird über das Internet abgewickelt. Die Einführung in SQL-Praktikum findet im WS nicht statt. 3.2.2 Wahlpflichtveranstaltungen Rechnerarchitektur Informationsdarstellung, statische digitale Schaltungen, digitale Speicherelemente und sequentielle Schaltungen, Speicher, Aufbau des Prozessors, die Verbindung zu den peripheren Einheiten, spezielle Komponenten der Zentraleinheit, Ein- und Ausgabegeräte. Datenkommunikation und Kommunikationsnetze Grundkonzepte der Telekommunikation, analoge und digitale Übertragungstechniken, physikalische Schnittstellen und ihre Normung, Leitungssteuerung, Vermittlungsarten, virtuelle und logische Kanäle. Definition, Architekturen, Standards und Protokolle von lokalen Netzen, Kopplungsmöglichkeiten über Repeater, Bridge, Gateway und Hub, Hochgeschwindigkeitstechnologien und virtuelle Vernetzung, Übertragungsmedien, Netzwerkmanagament Netz- und Systemmanagement Der erste Teil zeigt anhand ausgewählter, praktischer Szenarien die Komplexität aktueller Netze. Ausgehend von den Kundenanforderungen werden schrittweise Realisierungen dargestellt. Die dabei sichtbare Komplexität bezogen auf Protokolle, Systeme und Produkte liefert die Motivation für die in der weiteren Vorlesung dargestellten Konzepte, Architekturen und Werkzeuge. Wir werden neben den Managementanforderungen die Funktionsbereiche und das Informations-, Kommunikations-, Funktions-, Organisationsmodell einführen. Managementarchitekturen als Summe dieser Teilmodelle 10 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen stellen die konzeptionelle Basis für ein integriertes Management vernetzter Systeme dar. Praktische Beispiele werden u.a. die SNMP-Management und das OSI/TMN-Management sein. Der Einsatz dieser Architekturen in Managementwerkzeugen für integriertes Management ist Gegenstand des dritten Teils. Der Schwerpunkt wird hierauf den Managementplattformen liegen, die die behandelten Managementarchitekturen implementieren. Weitere wichtige Werkzeuge sind Trouble Ticket Systeme, SLA-Managementwerkzeuge und Enterprise Management-Systeme. Mobilkommunikation I Inhalte der Veranstaltung sind: • Einleitung, Begriffsdefinitionen • Grundlagen (Modulation, Antennen) • Medienzugriff (TDMA, FDMA, CDMA, SDMA) • Drahtgebundene Zugangstechniken für mobile Kommunikation (V.90, DSL, NAT, ISDN) • Drahtlose Zugangstechniken für mobile Kommunikation (GSM, GPRS, EDGE, HSCSD, SMS, MMS, UMTS, WLAN, Bluetooth, SkyDSL, Globalstar, HIPERLAN, wirelessATM) • Sicherheitsaspekte (WEP, VPN, IPSec, HTTPS, PGP, Callback) • Mobilunterstützung im Internet (DHCP, IMAP, WebMail, MobileIP, Adhoc-Netze) Telematik In dieser Veranstaltung sollen einige Bereiche der Telematik vorgestellt werden. Geplante Inhalte sind dabei OSI-Schichten, lokale Netze, Internet, Multimediakommunikation und Mobilkommunikation. Des Weiteren soll auf Spezifikations- und Testmethoden im Kommunikationsbereich anhand von UML/SDL/MSC/TTCN eingegangen werden. Wissensmanagement (vormals: Grundlagen Wissensbasierter Systeme) Die Vorlesung umfasst eine Einführung in das betriebliche Wissensmanagement und seine Unterstützung mit moderner Informationstechnologie. Speziell: Definition und Abgrenzung von Wissen und Wissensmanagement, Theorien des Wissensmanagements, Einsatz von IT im Wissensmanagement, Semantic Web und Ontologien sowie Aufbau, Erstellung und Einsatz von Wissensbasierten Systemen. 11 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen Seminar zur Wirtschaftsinformatik In jedem Semester wird zu Themenbereichen der Wirtschaftsinformatik und der Unternehmensforschung ein Seminar abgehalten. Die Prüfungsleistung kann durch eine Hausarbeit und einen mündlichen Vortrag erbracht werden. Die Veranstaltung kann auch zur Vorbereitung auf eine spätere Diplomarbeit in den Fächern Wirtschaftsinformatik/Unternehmensforschung dienen, da hier Themengebiete behandelt werden, die in ähnlicher, vertiefter Form als Diplomarbeit gestellt werden können. Das Seminar findet als Blockveranstaltung an zwei oder drei ganztägigen Terminen statt. Es besteht an allen Terminen Anwesenheitspflicht. Der Erwerb von Kreditpunkten für die Fächer Wirtschaftsinformatik und Unternehmensforschung ist nur bei Bearbeitung eines Themas aus dem jeweiligen Fach möglich. Projektseminar Systementwicklung: Entwicklung von Web-Applikationen Die Entwicklung von applikationsgetriebenen Web-Sites (z.B. Auktionen, Web-Shops, Communities etc.) unterscheidet sich von der "klassischen" Client-Server Entwicklung sowohl in den Anforderungen (z.B. in Bezug auf die Skalierbarkeit oder die Sicherheitsproblematiken) als auch im Hinblick auf die eingesetzten Technologien (Web-Server, Browser, Applikationsserver usw.). Ziel der Veranstaltung ist es, einen Einblick in die Entwicklung und den Betrieb solcher Systeme zu geben. Darauf aufsetzend soll ein Ausschnitt aus einer datenbankbasierten Web-Anwendung in Kleingruppen (jeweils 2-4 Studenten) konzipiert und mit Hilfe eine entsprechenden Entwicklungsumgebung implementiert werden. Projektseminar Systementwicklung: Entwicklung von Verteilten Systemen Die Entwicklung von verteilten Anwendungen unterscheidet sich sowohl in den Anforderungen (Skalierbarkeit, Sicherheitsprobleme, Architektur) als auch im Hinblick auf die eingesetzten Technologien (Java RMI, CORBA, Web Services) von klassischen Anwendungen. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Einblick in die Entwicklung und den Betrieb von verteilten Anwendungen zu geben. Darauf aufsetzend soll ein Ausschnitt einer solchen verteilten Anwendung konzipiert und mit Hilfe einer Entwicklungsumgebung unter Verwendung einer vorgestellten Technologie implementiert werden. SAP® R/3®-Basiseminar Überblick über SAP R/3, Demonstrationen, Übungen, Customizing und Integration von R/3-Modulen, Analyse und Modellierungstools zur Einstellung von R/3. Das Seminar findet in der Regel in der letzten Woche vor Vorlesungsbeginn als 5tägie Blockveranstaltung statt. Das Seminar wird mit einer Klausur abgeschlossen (s. SAP R/3-Projektseminar). 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen 12 SAP® R/3®-Projektseminar • Baut auf dem Basisseminar des Semesters auf. • Mit einem Praxisbeispiel als Grundlage wird ein Customizing des Software-Moduls vorgenommen. Die Lösungen werden in Kleingruppen erarbeitet. Für die Teilnahme am SAP R/3 Projektseminar ist die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlußklausur des Basisseminars erforderlich. Seminar zum Innovationsmanagement Innovationsmanagement ist eine noch recht junge Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre. Im Gegensatz zu den meisten anderen Teilgebieten der Betriebswirtschaftslehre, die Ihren Fokus auf der Rationalisierung des Bestehenden, in Routinen Umsetzbaren und seiner Optimierung hat, arbeitet das Innovationsmanagement und die Innovationsforschung mit dem „außergewöhnlichen Fall“, dem „Nicht-Beständigen“ und der Entstehung von „dem Neuen“ (vgl. Noss, C.: Innovationsmanagement quo vadis? In: Managementforschung 12 (2002), S. 35-48). Die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Forschungsbereiche begründet, dass eine Übernahme von in der Betriebswirtschaftslehre bewährten Theorien und Instrumenten selten sinnvoll ist. Das Neue lässt sich nicht exakt steuern und widersetzt sich auch den herkömmlichen Vorstellungen von Optimierbarkeit. Im Rahmen des Seminars werden Hausarbeiten zu folgenden Themenschwerpunkten angeboten: • Strategisches Innovationsmanagement • Operatives Innovationsmanagement • Innovationsmanagement in den TIME-Märkten (Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und Entertainment) 3.2.3 Wahlveranstaltungen DV-Anwendungen in der Industrie Die Veranstaltung legt die Basis im Bereich industrieller Anwendungssysteme. Hier werden Anwendungen der betrieblichen Datenverarbeitung in folgenden Bereichen eines Industriebetriebs diskutiert: Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Beschaffung und Lagerhaltung/Logistik, Fertigung und CIM-Konzepte/Systeme. Informationsverarbeitung in Dienstleistungsbetrieben In diesem Wahlbereich werden Themen zu den folgenden Bereichen des Dienstleistungssektors behandelt: Einführung in die Branche Dienstleitung, Einführung in generelle Systemklassifikationen, 13 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen Kreditinstitute, Versicherungen, Touristik, Medienunternehmen. Die Studierenden eigenen sich die Inhalte mit Hilfe der Lernwelt WINFOLine an. Begleitend dazu wird in einer Übung der Stoff mit Hilfe von komplexen Fallstudien vertieft. Für die Klausurvorbereitung ist es unablässig, dass sich die Studierenden mit den Übungsaufgaben aktiv beschäftigen. Im Wintersemester wird die Veranstaltung zudem von einer Vorlesung begleitet, in der Beispiele zu den oben genannten Themengebieten vorgestellt werden. • Organisation: Die Veranstaltung Informationsverarbeitung in Dienstleistungsbetrieben ist in die internetbasierte Lernwelt WINFOLine integriert und steht damit sowohl im WS als auch im SS zur Verfügung. • Organisation im WS: im WS findet die Vorlesung wie gewohnt im Hörsaal statt, die Übung wird über das Internet abgewickelt. Im Internet befindet sich das gesamte Lehrmaterial der Veranstaltung (Vertonte Animationen, Übungsaufgaben). • Organisation im SS: die Veranstaltung wird über das Internet abgewickelt, die Vorlesung mit den Beispielen entfällt. In der ersten Semesterhälfte wird der Stoff im Rahmen einer Vorlesung präsentiert. In der zweiten Semesterhälfte wird in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner ein umfassender Fall bearbeitet. Innovationsmanagement Innovationsmanagement ist eine noch recht junge Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre. Im Gegensatz zu den meisten anderen Teilgebieten der Betriebswirtschaftslehre, die Ihren Fokus auf der Rationalisierung des Bestehenden, in Routinen Umsetzbaren und seiner Optimierung hat, arbeitet das Innovationsmanagement und die Innovationsforschung mit dem „außergewöhnlichen Fall“, dem „Nicht-Beständigen“ und der Entstehung von „dem Neuen“ (vgl. Noss, C.: Innovationsmanagement quo vadis? In: Managementforschung 12 (2002), S. 35-48). Die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Forschungsbereiche begründet, dass eine Übernahme von in der Betriebswirtschaftslehre bewährten Theorien und Instrumenten selten sinnvoll ist. Das Neue lässt sich nicht exakt steuern und widersetzt sich auch den herkömmlichen Vorstellungen von Optimierbarkeit. In der Vorlesung werden Theorien, Instrumente und ausgewählte Aspekte des Innovationsmanagements behandelt. Die Veranstaltung wird durch ein bis zwei Praktikervorträge aus den Bereichen IT, Telekommunikation oder Medien ergänzt. Internetökonomie Inhalte der Veranstaltung sind: 1. Einführung: Beobachtbare Phänomene, die TIME-Branche 2. Basis: Digitale Produkte und ihre Eigenschaften 3. Changing Media: Mehrfachverwendung und Differenzierung 4. Changing Technology: Mobilität und Ubiquitous Computing 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen 14 5. Changing Society: Informationsgesellschaft, Digitale Kluft und neue Medien in Entwicklungsländern 6. Changing Rules: Digital Rights Management und das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, Internet und Wettbewerbspolitik Mobilkommunikation II Inhalte der Veranstaltung sind: • Mobilitätsunterstützung im Internet • Sicherheit in Mobilnetzen • Dienstqualität in Mobilnetzen • Kompression / ROHC • Voice over wireless IP • Mobile Dienste • Ad hoc Netze • Stand und Geschäftsmodelle jenseits von 3G Semistructured Data and XML The course introduces the general concepts of semistructured data and their evolution to XML. XML and the main languages and concepts of the XML world are then investigated both in theory and practice. • early data models and database concepts (network data model, object-oriented model) • semistructured data (data integration, metadata handling, data models and languages) • the XML data model and language, DTDs; XHTML • the addressing formalism XPath • the query language XQuery • the transformation language XSLT • XML Schema, XLink, DOM/SAX, XML Databases/Mappings • Outlook and Applications: Web Services, Semantic Web, GML ... 15 3 Curriculum und Lehrveranstaltungen Betriebliche Anwendungen von Internettechnologien • Inhalt: 1. Informationsmanagement- und Führungskonzepte im Kontext von Intranets 2. Plattform: Internet, Intranet 3. Intranet-Beispiele und ihre Analyse 4. Wirtschaftlichkeit und Controlling von Intranets 5. Intranet-Implementierung 6. Konstruktion von Intranet-Modulen (eine praktische Übung) 7. Einsatz und Erprobung der Online-Lehrveranstaltung (begleitende Tests) • Organisation: Das gesamte Lehrmaterial steht über die internetbasierte Lernwelt WINFOLine zur Verfügung. Eine Unterteilung in Vorlesung und Übung erfolgt nicht. Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur ist die aktive Mitarbeit während des Semesters. ARIS I: Architektur integrierter Informationssysteme - Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem • Inhalt: In den Geschäftsprozessen werden die betrieblichen Produkte und Leistungen erstellt. Das ffiziente Management der Geschäftsprozesse ist somit eine der zentralen Aufgaben einer Unternehmung. In dieser Veranstaltung wird das Konzept eines modernen computerunterstützten Geschäftsprozeßmanagements entwickelt, d. h. es wird diskutiert, welche Computersysteme zur Planung, Steuerung, Ausführung und Verbesserung der Geschäftsprozesse genutzt werden können. Die Ausführungen werden anhand von Software-Präsentationen sowie Beispielen und Vorträgen aus der Berufspraxis veranschaulicht. Innerhalb eines durchgängigen Fallbeispiels können die neuen Kenntnisse des Geschäftsprozeßmanagements praktisch angewendet werden. • Organisation: Das gesamte Lehrmaterial steht über die internetbasierte Lernwelt WINFOLine zur Verfügung. Eine Unterteilung in Vorlesung und Übung erfolgt nicht. ARIS II: Architektur integrierter Informationssysteme - Modellierungsmethoedn, Metamodelle, Anwendungen • Inhalt: Mit der Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) können Geschäftsprozesse optimiert und Anwendungssysteme Lehrveranstaltung werden Geschäftsprozessen die detailliert (z. B. SAP ARIS-Methoden erläutert. Dies zur R/3) eingeführt Gestaltung erfolgt in werden. und einem In dieser Realisierung sogenannten von Meta- Informationsmodell, das mittels der Beschreibungssprache Unified Modeling Language (UML) erstellt wird. Die Ausführungen werden anhand von Software- Präsentationen sowie Beispielen und Vorträgen aus der Berufspraxis veranschaulicht. Der praktische Einsatz der ARIS-Methoden kann innerhalb eines durchgängigen Fallbeispiels zur Systementwicklung geübt werden 4 Diplomarbeit • 16 Organisation: Das gesamte Lehrmaterial steht über die internetbasierte Lernwelt WINFOLine zur Verfügung. Eine Unterteilung in Vorlesung und Übung erfolgt nicht. Einführung in SQL Die Einführung in SQL wird als Praktikum im Rahmen der Veranstaltung WI II angeboten. 4 Diplomarbeit Die Diplomarbeit soll zeigen, dass die (der) Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten. Das Thema sollte aus dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik oder Informatik stammen, es können jedoch auch Themen aus einem anderen Fach des Hauptstudiums gewählt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel drei Monate. Diplomarbeiten, die prototypische Realisierungen erforderlich machen oder in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner entstehen, werden als 6-Monats-Arbeit durchgeführt. Diplomarbeiten in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Lehrstuhl möglich. Die Diplomarbeit wird gegen Ende des Hauptstudiums angefertigt. Um die erforderliche Methodik einzuüben und eine erfolgreiche Bearbeitung sicherzustellen wird dringend empfohlen, im Verlauf des Hauptstudiums eine oder mehrere Hausarbeiten zu schreiben. Eine enge Betreuung ist gewährleistet und gewünscht. Daher ist es sinnvoll, rechtzeitig mit dem Betreuer Kontakt aufzunehmen. Besteht Interesse an einem Themengebiet, meldet sich der/die Student/in während der Anmeldezeiten beim Prüfungsamt an. Dort erfolgt die Vergabe des offiziellen Themas. Dabei kann der Vergabezeitpunkt vom Lehrstuhl, innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, flexibel gestaltet werden. 5 Diplomprüfung Mit erreichen von 24 Kreditpunkten ist die studienbegleitende Fachprüfung bestanden, wenn die Punkte aus den relevanten Pflicht- und Wahlveranstaltungen resultieren. Eine abschließende mündliche Prüfung findet nicht statt. 17 6 Literatur 6 Literatur Die aktuellen und vollständigen Literaturlisten werden in der Veranstaltung bekannt gegeben. Für die Veranstaltungen wird das Studium folgender Literatur empfohlen. Weitere Quellen sind in den jeweiligen Skripten angegeben, die vor Veranstaltungsbeginn erworben werden können. Informations- und Kommunikationssysteme (vormals Einführung in die DV für Wirtschaftswissenschaftler) • Grundliteratur: • Mertens, P., Bodendorf, F., König, W., Picot, A., Schumann, M., Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 8. Auflage, Berlin u.a. 2003. • Biethahn, J., Einführung in die EDV für Wirtschaftswissenschaftler auf der Basis von PASCAL, 10. Auflage, München 2002. • Ergänzungsliteratur: • Rütten, T., Franken, G., Einsteigerseminar Turbo Pascal 6.0, o.O. 1991. Programmiersprachen Grundliteratur: Davis, S. R., C++ für Dummies: Gegen den alltäglichen Frust mit C++, Übersetzung aus dem Amerikanischen: Muhr, J., 2. Auflage, Bonn 1995 Management der Informationswirtschaft (vormals Wirtschaftsinformatik I) • Grundliteratur: • Biethahn, J., Mucksch, H., Ruf, W., Ganzheitliches Informationsmanagement, Band I: Grundlagen, 5. Auflage, München u.a. 2000. • Schumann, M., Nutzeffekte und Strategiebeiträge großintegrierter Informationsverarbeitung, Berlin u.a. 1991. • Ergänzungsliteratur: • Ferstl, O., Sinz, E., Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Bd. 1, 3. Überarbeitete u. erweiterte Auflage, München 1998. • Heinrich/Burgholzer: Systemplanung I, 7. Aufl., München 1994 • Heinrich/Burgholzer: Systemplanung II, 5. Aufl., München 1994 • Heinrich: Informationsmanagement, 7. Aufl., München 2002 • Kurbel/Strunz (Hrsg.): Handbuch Wirtschaftsinformatik, Stuttgart 1990 • Mertens, P., Knolmayer, G., Organisation der Informationsverarbeitung, 3. Auflage, Wiesbaden 1998 6 Literatur • 18 Stahlknecht, P., Hasenkamp, U., Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 9. Überarbeitete Auflage, Berlin 1999. Management der Informationssysteme (vormals Wirtschaftsinformatik II) • Grundliteratur: • Schumann, M., Schüle, H., Schumann, U., Entwicklung von Anwendungssytemen: Grundzüge eines werkzeuggestützen Vorgehens , Berlin u. a. 1994 • • Ergänzungsskript zur 1. Auflage Ergänzungsliteratur: • Balzert, H., Lehrbuch der Software-Technik, Heidelberg u.a., 2. Auflage 2000. • Biethahn, J., Mucksch, H., Ruf., W., Ganzheitliches Informationsmanagement, Band II: Entwicklungsmanagement, 3. Auflage, München u.a. 2000. • Kleinschnidt, P., Rank, C., Relationale Datenbanksysteme, Berlin u.a., 1997. • Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorensen, W., Objektorientiertes Modellieren und Entwerfen, München u.a., 1993. • Schlageter, G., Stucky, W., Datenbanksysteme: Konzepte und Modelle, Stuttgart 1983. • Vetter, M., Strategie der Anwendungssoftware-Entwicklung, Stuttgart 1988. • Balzert, H., Lehrbuch der Objektmodellierung, Heidelberg 1999 • Gabriel, R., Röhrs, H. P., Datenbanksysteme, Heidelberg 1994 • Schicker, E., Datenbanken und SQL, Stuttgart 1999 Datenkommunikation und Kommunikationsnetze • Grundliteratur: • Wenzel, P., Datenfernübertragung, 2. Auflage, Braunschweig 1991. Rechnerarchitektur • Grundliteratur: • • Herrmann, P., Rechnerarchitektur Aufbau, Organisation und Implementierung Vieweg,1998 Ergänzungsliteratur • Märtin. C., Rechnerarchitektur Hanser, 1994 • Giloi, W. K., Rechnerarchitektur Springer Verlag, 1993 Wissensmanagement (vormals: Grundlagen wissensbasierter Systeme) Die Literatur zur Veranstaltung wird über einen elektronischen Semesterapparat zur Verfügung gestellt, der über die Institutshomepage erreichbar ist. 6 Literatur 19 Mobilkommunikation I • Grundliteratur: • Haykin, S., Moher, M.: Modern Wireless Communication, Prentice Hall, 2004 • Prasad, R., Munoz, L.: WLANs and WPANs Towards 4G Wireless, Artech House Universal Personal Communications, 2003 • Roth, J.: Mobile Computing - Grundlagen, Technik, Konzepte. dpunkt-Verlag, 2002 • Walke, B.: Mobilfunknetze und ihre Protokolle, 2 Bde., Bd.1, Grundlagen, GSM, UMTS und andere zellulare Mobilfunknetze, 3. Aufl., 2001 • Walke, B.: Mobilfunknetze und ihre Protokolle, 2 Bde., Bd.2, Bündelfunk, schnurlose Telefonsysteme, W-ATM, HIPERLAN, Satellitenfunk, UPT, 3. Aufl., 2001 Telematik • Grundliteratur: • Tanenbaum, A. S.: "Computer Networks", 4th edition, Prentice Hall, 2002. • Kurose, J., Ross, K.: "Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet", 2nd edition, Addison-Wesley, 2002. • Ellsberger, J., Hogrefe, D., Sarma, A.: SDL - Formal Object-Oriented Language for Communicating Systems, Prentice Hall, 1997. • Ergänzungsliteratur: • Stevens, W.: "TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols", Addison-Wesley, 1994. • Stevens, W.: "UNIX Network Programming, Volume 1: Networking APIs", 2nd edition, Prentice Hall, 1997 DV-Anwendungen in Industriebetrieben • Grundliteratur: • Mertens, P., Integrierte Informationsverarbeitung 1, Administrations- und Dispositionssysteme in der Industrie, 12.Auflage, Wiesbaden 2000. • Mertens, P., Bodendorf, F., König, W., Picot, A., Schumann, M., Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 8. Auflage, Berlin u.a. 2003 • Ergänzende Literatur: • Scheer, A.-W., CIM - Der computergesteuerte Industriebetrieb, 4. Auflage, Berlin u.a. 1990. • Scheer, A.-W., Wirtschaftsinformatik – Referenzmodelle für industrielle Geschäftsprozesse, Studienausgabe 2. Auflage, Berlin u.a. 1998. 20 6 Literatur Informationsverarbeitung in Dienstleistungsbetrieben • • Grundliteratur: • Bodendorf, F., Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich, Berlin u.a., 1999. • Skript zur Veranstaltung Ergänzungsliteratur • Kann kapitelspezifisch dem Skript entnommen werden Innovationsmanagement • Gerpott, Torsten J.: Strategisches Technologie- und Innovationsmanagement: eine konzentrierte Einführung. Stuttgart 1999. • Hauschildt, Jörg: Innovationsmanagement. München 1997. • Specht, G.; Beckmann, C.; Amelingmeyer, J.: F&E Management: Kompetenz im Innovationsmanagement. 2. Aufl., Stuttgart 2002. • Specht, Dieter; Möhrle, Martin (Hrsg.): Gabler Lexikon Technologiemanagement. Wiesbaden 2003. Internetökonomie • Zerdick, A. et al.: E-Merging Media: Kommunikation und Medienwirtschaft der Zukunft, Berlin 2003. • Zerdick, A. et al.: Die Internetökonomie, Berlin 1999. • Zusätzliche digitale Dokumente (PDF-Foliensatz, Audioaufzeichnungen, digitaler Semesterapparat, alte Klausuren) werden über die Lernplattform Clix bereitgestellt. Mobilkommunikation II • Grundliteratur: • Schiller, J.: Mobilkommunikation, Addison-Wesley, 2000 • Roth, J.: Mobile Computing - Grundlagen, Technik, Konzepte. dpunkt-Verlag, 2002 • Nölle, J.: Voice over IP - Grundlagen, Protokolle, Migration, VDE Verlag GmbH, 2003 • Furht, B., Ilyas, M.: Wireless Internet Handbook, CRC Press, 2003 • Steinmetz, R., Nahrstedt, K.: Multimedia - Computing, Communications & Applications, Prentice Hall, 1995 6 Literatur 21 Betriebliche Anwendungen von Internettechnologien Die Literatur ist in die Online-Veranstaltung integriert ARIS I • Grundliteratur: • Scheer, A.-W., ARIS - Vom Geschäftsprozeß zum Anwendungssystem, 3. Aufl., Berlin u. a. 1998 (ohne Kap. E + G). ARIS II • Grundliteratur: • Scheer, A.-W., ARIS - Modellierungsmethoden, Meta-Modelle, Anwendungen, 3. Aufl., Berlin u. 1998 (ohne Kap. B).