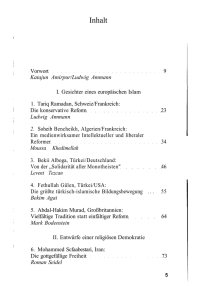

Schichte - w w w . c a r e s p e k t i v e . d e

Werbung