Missio Aachen

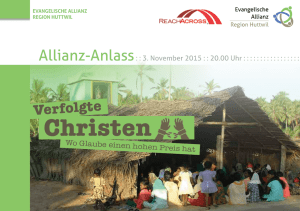

Werbung