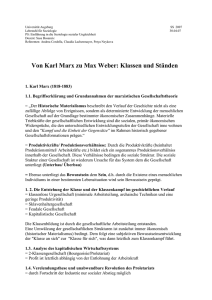

FOW Übersetzung DKL Althusser Einführung

Werbung