Kolonialismussprache Entw 1 korr 1

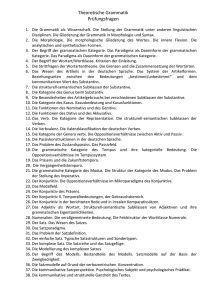

Werbung

Deutsche Sprache und Kolonialismus ISBN 978-3-11-020037-9 w w w.deGruyter.com Deutsche Sprache und Kolonialismus Aspekte der nationalen Kommunikation 1884-1919 Herausgegeben von Ingo H. Warnke Mathilde Hennig Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen The paper issues the German perspective on grammatical features of African languages during the period of German colonies in Africa. It is empirically based on six grammar-books of Niger-Congo-languages written by German authors between 18991911. The study aims at finding out, how the description of grammatical features of the Niger-Kongo-languages is influenced by the authors knowledge of the German grammatical system. Two major issues are followed: (1) The German category system as a modell for the description of colonial languages. In this chapter examples for unadaquate usage of German categories for registering features of the target languages are given (i.e. speaking of case-categories although the category ‚case’ does not exist in the handled languages). (2) Difficulties in dealing with unknown categories. By focussing on grammatical features which do not fit in the well known Latin and/or German categories (e.g. special aspectual verbal forms), the limitations of the German view on the African languages can be demonstrated. Für Vilmos Ágel zum 50. Geburtstag 1. Einführung Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der deutschen Perspektive auf die Grammatik afrikanischer Sprachen zu Zeiten deutscher Kolonien. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob sich die „kolonisatorische Identität“ (Warnke i. d. B.: 5) auch in der grammatischen Beschreibung von Kolonialsprachen niederschlägt. Die untersuchten Grammatiken Die empirische Grundlage der hier vorzustellenden Überlegungen bilden die folgenden Darstellungen zur Grammatik afrikanischer Sprachen: Velten (1901): Kinyamŭesi Wolff (1905): Kinga-Sprache Raddatz (1899): Suahili Mischlich (1911): Hausa-Sprache Westermann (1907): Ewe-Sprache Meinhof (1906): Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen 122 Mathilde Hennig Bei diesen Sprachen handelt es sich um Niger-Kongo-Sprachen. Hausa und Ewe gehören der Niger-Kongo-Gruppe A an, die anderen Sprachen der Niger-Kongo-Gruppe B, die als ‚Bantusprachen’ bezeichnet werden. Da es sich bei den Texten nur um eine kleine Auswahl aus der Fülle an grammatischem Material zu Kolonialsprachen handelt, kann der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Erfassung der grammatischen Darstellungsweise erheben. Folglich sollen auch keine quantitativen Aussagen getroffen werden, es geht vielmehr um ein qualitativ ausgerichtetes exemplarisches Bild von möglichen Konsequenzen der kolonisatorischen Perspektive auf die Beschreibung von grammatischen Eigenschaften von Kolonialsprachen. Mit der Konzentration auf ausgewählte Einzeltexte, die exemplarisch für eine Gruppe von Texten eines Diskurses stehen, folge ich Warnke: „Der Einzeltext hebt sich gegen den Diskurs als Gesamtheit von Texten eines Wissenschaftsfeldes bzw. Themas ab und wird zur Spur einer Ordnung der Dinge in der Sprache.“ (i. d. B.: 35) Der Beitrag beschäftigt sich also am Beispiel der Grammatik mit der Frage, inwiefern die „deutsche Brille“ die Beschreibung der afrikanischen Sprachen prägt. Typologische Fragestellungen sind deshalb nachrangig, es geht nicht um eine Erfassung der typologischen Eigenschaften der zur Debatte stehenden afrikanischen Sprachen, sondern lediglich um den deutschen Blick auf diese Sprachen. Der Beitrag gliedert sich in das Anliegen des vorliegenden Sammelbandes ein, die sprachliche Gestalt der kolonisatorischen Identität in ausgewählten Quellentexten aufzuspüren. Ausgangspunkt ist Warnkes These: „Kolonialismus baut sich auch durch Kommunikation auf.“ (i. d. B.: 30) Im Sinne des diskursanalytischen Ansatzes des Sammelbandes werden Grammatiken von Kolonialsprachen hier als Bestandteile des Kolonialsprachendiskurses aufgefasst. Sie sind Teil des „pragmatischen Schrifttums“ (Warnke i. d. B.: 33), indem sie die beiden von Warnke (i. d. B.: 25) beschriebenen Kommunikationsrichtungen – nach Außen, in die Kolonie einerseits und innerhalb des Kaiserreiches andererseits – verbinden: Es handelt sich um Texte, die aus der wie auch immer gearteten (häufig missionarischen) Tätigkeit der Autoren in deutschen Kolonien entstanden sind. Die Autoren beschreiben es als ihr Bedürfnis, ihre im Kolonialgebiet erworbenen Kenntnisse über die jeweiligen Sprachen festzuhalten: […] sie [die Aufzeichnungen, M.H.] sind also nicht gemacht, nur um etwas zu schreiben, sondern damit sie von Nutzen seien für solche, die sich mit Bantusprachen überhaupt und insonderheit mit der Kingasprache beschäftigen wollen. (Wolff 1905: VII) Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 123 Diese Grammatik […] möchte […] in erster Linie dazu dienen, den in unserer deutschen Kolonie Togo arbeitenden Europäern das Verständnis der EweSprache zu erleichtern. (Westermann 1907: 3) Dabei geht es darum, diese Kenntnisse einer breiteren deutschsprachigen Öffentlichkeit in den Kolonien und im Kaiserreich mitzuteilen. Die Beweggründe sind unterschiedlicher Art. Einige Autoren verbinden wissenschaftliche Ansprüche mit ihren Darstellungen und wollen einen weiteren fachwissenschaftlichen Beitrag zur Erfassung afrikanischer Sprachen leisten: Daneben wird es mir eine Freude sein, wenn auch heimische Fachkreise durch diese Arbeit auf die Ewe-Sprache aufmerksam gemacht werden. (Westermann 1907: 3) Während die Zielgruppen solcher Grammatikbücher in erster Linie die heimischen Fachkreise sind, verfolgen andere Autoren eher praktische Zwecke, indem sie Hilfsmittel zum Erlernen der von ihnen beschriebenen Sprachen zur Verfügung stellen wollen. So betont beispielsweise Raddatz, daß das vorliegende Buch lediglich für elementare praktische Zwecke bestimmt ist und daher die Regeln nicht immer in ein wissenschaftliches Gewand kleidet. (Raddatz 1899: IV). Aber auch Meinhof, der auch heute noch als ein Wegbereiter der Erforschung der Bantusprachen gilt,1 ordnet das akademische Interesse der angestrebten Benutzbarkeit seiner Grammatik unter: Ich hatte aber nicht die Absicht, ein gelehrtes Nachschlagewerk für europäische Bibliotheken zu schreiben, sondern ein kurzes Wort zur Orientierung, das man auch in Afrikas Sonne mit frischem Mut bis zu Ende liest. (Meinhof 1906: 5) Im Sinne der von Warnke (i. d. B.: 36) vorgeschlagenen mehrdimensionalen Gliederung des Kolonialkorpus aufgrund der fünf Dimensionen „Ak1 Vgl. Möhlig (1981: 84): „Inzwischen klassische Werke der Bantuistik, die auch heute noch ihre Gültigkeit haben, sind Meinhofs ‚Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen’ (1899 […]) und seine ‚Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen’ (1906).“ Als bahnbrechend werden bspw. seine Hypothese zur Entstehung der Bantusprachen sowie seine Versuche einer linguistisch fundierten Gliederung der Bantusprachen angesehen (Möhlig 1981: 99f./103). Ein weiteres Indiz für die Bedeutung Meinhofs, ist die Tatsache, dass sein Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen 1932 in einer erweiterten englischsprachigen Version erschienen ist (Meinhof/Warmelo 1932). Meinhof wurde 1909 Inhaber des weltweit ersten Lehrstuhls für Afrikanistik in Hamburg. 124 Mathilde Hennig teure, Themen, Symbolgestalt, Handlungsmuster und ihre Textsorten sowie Phasen“ sind die Grammatikbücher aus den hier angedeuteten Handlungsmustern entstandene Textsorten. Als Akteure kommen von den von Warnke aufgelisteten in erster Linie die Missionsgesellschaften in Frage. Es gibt aber durchaus auch grammatische Darstellungen von Sprachwissenschaftlern (wie etwa die Arbeiten von Carl Meinhof). Aber auch in sprachwissenschaftlichen Kontexten entstandene Grammatiken offenbaren teilweise heute naiv wirkende Vorstellungen über den Beschreibungsgegenstand ‚Grammatik’: Die Grammatik des kinyamŭesi, speciell des Dialectes von Unyanyembe, hoffe ich bis in ihre Einzelheiten hiermit festgelegt zu haben. Es dürfte sich nur wenig Nachtragenswerthes finden. (Velten 1901: VII) Im Sinne der von Warnke unterschiedenen exo- und esoterischen Thematisierung handelt es sich um „beiläufige oder von kleineren Spezialistenkreisen hinterlassene Spuren des Sprechens über die Kolonien“ (Warnke i. d. B.: 39) und somit um esotorische Thematisierung. Themenbereich sind „autochthone Kulturen und Sprachen“ (i. d. B.: 41), die es mit den Grammatikdarstellungen zu dokumentieren gilt. Es handelt sich also um beschreibende Texte, wobei allerdings zu hinterfragen sein wird, ob diese Texte tatsächlich „neutrale Textsorten der Deskription“ (Warnke i. d. B.: 44) sind. Kolonialgrammatik im Forschungskontext Während mit dem vorliegenden Sammelband ein für die germanistische Linguistik neues Forschungsfeld etabliert werden soll, kann die ‚Missionarslinguistik’ bzw. ‚Koloniallinguistik’ im Rahmen der ‚colonial studies’ in der Romanistik als etablierter Forschungszweig gelten. Mit der Bezeichnung ‚Kolonialgrammatik’ wird der Untersuchungsgegenstand auf die „frühneuzeitliche Grammatik in Übersee“ eingegrenzt (Schmidt-Riese 2004: 2). Anliegen der Kolonialgrammatik ist es, „die Kategorisierung grammatischer Domänen durch die europäischen Missionare im Detail zu rekonstruieren, so wie sie sich in den historischen Texten manifestiert“ (Schmidt-Riese 2004: 4). Vor allem die Beobachtungen zum Einfluss der lateinischen Grammatiktradition auf die Grammatisierung2 von Sprachen der Neuen Welt und zu den Konsequenzen für die Kategorisierung bieten eine wichtige 2 ‚Grammatisierung’ meint hier die Erfassung grammatischer Systeme von Volkssprachen, vgl. Oesterreicher (2005: 106). Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 125 Grundlage für Überlegungen zum Einfluss der deutschen bzw. lateinischen Grammatiktradition auf die Grammatisierung der deutschen Kolonialgebiete. Zu Recht wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass auch die europäischen Sprachen qua Akkulturation dem Modell der lateinischen Grammatik unterworfen wurden, sodass „sich die Applikation des Modells der lateinischen Grammatik auf die amerindischen Sprachen zuerst einmal durchaus noch als Fortsetzung eines europäischen Projekts sehen“ ließen (Oesterreicher 2005: 109). Schmidt-Riese weist darauf hin, dass das lateinische Vorbild nicht unbedingt nur als Handicap betrachtet werden muss, da schlechte Kategorien besser seien als keine: „Der Zugriff auf die Strukturen der Zielsprachen konnte auf der Basis der durch die Tradition vermittelten Kategorien wesentlich schneller erfolgen, als es in Abwesenheit einer grammatischen Tradition möglich gewesen wäre“ (SchmidtRiese 2004: 5f.). Die von der Überzeugung, dass Kategorien grundsätzlich Voraussetzung des Erkennens sind (Schmidt-Riese 2004: 6), ausgehende These, dass die grammatischen Gegebenheiten einer Zielsprache mit schlechten Kategorien besser erfasst werden können als ohne bereits vorhandene Kategorien, wird hier anhand der vor dem Hintergrund des deutschen Kolonialismus erfolgten Grammatisierungsversuche afrikanischer Sprachen zu überprüfen sein. In Bezug auf die amerindischen Sprachen stellt Oesterreicher fest, dass die ungleich größere typologische Differenz zum Lateinischen einen im europäischen Rahmen unbekannten Typ von grammatischer Sprachreflexion hervortreibt, der zu kategorialen Innovationen führt (2005: 109f.). Dabei verfolgen die Autoren das lateinische Modell so weit, „wie es die Integration der Daten erlaubt“ (Oesterreicher 2005: 110). Dagegen führen „die zahlreichen ‚widerspenstigen’ Daten […] bei den Autoren aber eben zu einer Flexibilisierung und Modifikation des kategorialen Rahmens“ (Oesterreicher 2005: 110). Auch Schmidt-Riese geht davon aus, dass „insbesondere im Fall reflexiver Kategorien wie der grammatischen […] die Subsumtionsvorgänge unvermeidlich zur Revision der Kategorie, unter Umständen zu deren Zerbrechen“ führen (Schmidt-Riese 2004: 8). Auch in Bezug auf die Einschätzungen zur Innovationsfreudigkeit soll im vorliegenden Beitrag der Frage nachgegangen werden, ob sich diese Einschätzung auch für die im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialisierung stehende Grammatisierung afrikanischer Sprachen halten lässt. Vorgehensweise Ausgehend von Kleins (2004: 381) Unterscheidung der Dimensionen ‚Autor’, ‚Rezipient’, ‚Text’ und ‚Daten’ bei der begrifflichen Erfassung von 126 Mathilde Hennig ‚Deskription’ und ‚Präskription’ in der Grammatikschreibung konzentriert sich vorliegender Beitrag auf die Textdimension.3 Im Mittelpunkt stehen folglich die die jeweiligen grammatischen Eigenschaften beschreibenden Texte als solche. Mögliche Rekonstruktionen der Absichten der Autoren sind ebenso wenig intendiert wie Mutmaßungen über Kontexte der Rezeption der Grammatikbücher. Auch die für den „kolonialen Blick“ äußerst aufschlussreichen Daten (= hier: die verwendeten Beispiele) als solche sind nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrages.4 Vielmehr werde ich auf die Beispiele nur dann zurückgreifen, wenn sie die Grundlage für Schlussfolgerungen bilden, die aus den grammatischen Erklärungen nicht hergeleitet werden können. In den Abschnitten 2 und 3 werden Beispiele für möglicherweise deutsch-perspektivisch ausgerichtete grammatische Beschreibungen aus dem Quellenmaterial aufgeführt. Wie bereits gesagt, geht es dabei nicht um eine systematische Erfassung des Materials, sondern eher darum, einen Eindruck von den Auswirkungen des deutschen Blicks auf die grammatische Beschreibung zu vermitteln. Dabei beschäftigt sich Abschnitt 2 mit solchen Fällen, in denen die grammatische Beschreibung vom deutschen bzw. lateinischen Kategorieninventar ausgeht, obwohl die jeweiligen Kategorien möglicherweise nicht relevant für die Beschreibung der Zielsprachen sind. Mit Abschnitt 3 soll der umgekehrte Fall erfasst werden, indem Beispiele für Probleme der Erfassung solcher grammatischen Erscheinungen der Zielsprache aufgeführt werden, die vom Deutschen bzw. Lateinischen her nicht bekannt sind. Abschnitt 2 thematisiert folglich die Überschreitung des Datenmaterials mit der grammatischen Erklärung und Abschnitt 3 die Unterschreitung des Datenmaterials und somit Grenzen einer am Deutschen ausgerichteten grammatischen Beschreibung von Kolonialsprachen. Damit ist Folgendes gemeint: Wenn die Daten (= hier: die Zielsprachen) mit Hilfe von Kategorien beschrieben werden, die 3 4 Dies soll nicht bedeuten, dass es hier um den deskriptiven vs. präskriptiven Charakter der Grammatikbücher gehen soll. Ich meine vielmehr, dass die von Klein in diesem Kontext vorgestellten Dimensionen auch auf andere sprachwissenschaftliche Darstellungsformen und Anliegen übertragbar sind. Erwähnt sei nur am Rande, dass in den Beispielsätzen und Paradigmenübersichten auffällig häufig das Verb schlagen vorkommt. Bei im Deutschen nicht vorhandenen grammatischen Kategorien nimmt das mitunter groteske Züge an: „Ich werde schlagen, wenn ich ihn sehe, oder dorthin komme, wo er sich befindet.“ (Wolff: 75) „Ich werde ihn schlagend sein, in der Ferne.“ (Wolff: 77) Wenn man annimmt, dass diese Gestaltung der Beispiele in unmittelbarem Zusammenhang zum kolonialen Hintergrund steht, verwundert es um so mehr, Paradigmenübersichten mit schlagen auch in einem modernen Lehrbuch des Suahili zu finden (Wandeler 2005: 75f., 89, 148, 209). Dass dieses Beispielmaterial sich sogar bis ins Zeitalter der political correctness hinein gehalten hat, ist ein beredtes Zeugnis der nachhaltigen Auswirkungen des deutschen Kolonialismus. Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 127 grammatische Erscheinungen erfassen, über die die jeweilige Zielsprache gar nicht verfügt, geht die Beschreibung über das Datenmaterial hinaus, es wird überschritten. Wenn dagegen die Konzentration auf das bekannte Kategorieninventar dazu führt, dass grammatische Erscheinungen der Zielsprache nicht erfasst werden können, kann keine vollständige Beschreibung der Zielsprache erreicht werden, das Datenmaterial wird unterschritten. Das Gliederungsprinzip des vorliegenden Beitrages ist ein an der Textdimension orientiertes, es sollen also nicht die einzelnen Quellentexte sukzessive abgearbeitet werden. Durch die durch dieses inhaltliche Prinzip entstehende Mischung der Quellentexte soll allerdings nicht der Eindruck der Uniformität erweckt werden. Vielmehr lassen die Quellentexte zum Teil gravierende Unterschiede in der den Zielsprachen entgegengebrachten Sensibilität erkennen. Auf diese Unterschiede wird an einigen Stellen hinzuweisen sein. 2. Zum deutschen Kategoriensystem als Modell für die Beschreibung von Kolonialsprachen Bereits die Gliederungen der Grammatikbücher lassen eine Anlehnung an die Tradition der deutschen Grammatikschreibung erkennen. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Beispiel 1: Wolff Lautlehre Wortlehre Substantiva Adjektiva Pronomina […]5 Numeralia Verba […] Adverbia Präpositionen Konjunktionen Interjektionen Satzlehre Beispiel 2: Westermann 5 Die Auslassungen kennzeichnen Subkapitel. 128 Mathilde Hennig Erster Hauptteil. Lautlehre6 […] Zweiter Hauptteil. Tonlehre […] Dritter Hauptteil. Formenlehre Das Substantiv Das Pronomen Das Verbum Das Adjektiv Das Zahlwort Das Adverb Die Konjunktion Die Interjektion Vierter Hauptteil. Satzlehre (Syntax) Erstes Kapitel. Syntax einzelner Redeteile Syntax des Verbum. Gebrauch der Verbformen. Syntax des Adjektivs. Steigerung. Zweites Kapitel. Der Satz Der Satz im Allgemeinen Besondere Arten von Sätzen Fünfter Hauptteil. Wortbildungslehre Bildung des Substantiv Bildung des Verbum Bildung des Adjektiv Bildung des Adverb Bildung der Konjunktion Vergleicht man diese beiden exemplarisch aufgeführten Gliederungen mit Grammatiken des Deutschen aus dem 19. Jahrhundert, so fallen vor allem die Übereinstimmungen im Bereich der Wortlehre auf. Die Wortarten, die zum Ausgangspunkt der Beschreibungen gemacht werden, decken sich bis auf kleine Ausnahmen mit den in zeitgenössischen Grammatiken des Deutschen anzutreffenden. So geht beispielsweise Becker in seiner Ausführlichen deutschen Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik von den Wortarten Verb, Substantiv, Adjektiv, Pronomen, Zahlwort, Adverb, Präposition und Konjunktion aus. Blatz nimmt in der Neuhochdeutschen Grammatik Artikel, Substantiv, Adjektiv, Numerale, Pronomen, Verbum, Adverb, Präposition, Interjektion und Konjunktion als Wortarten an. Bei Wolff und Westermann finden sich acht bzw. neun dieser Wortarten – bei 6 Ich verzichte auf die Wiedergabe der Gliederung zur Lautlehre und zur Tonlehre, weil diese nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist. Auch bei den weiteren Hauptteilen werde ich jeweils nur die Oberkapitel angeben. Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 129 beiden ist kein Artikel vorgesehen, Westermann hält darüber hinaus auch die Präposition für nicht einschlägig (vgl. Abschnitt 2.3). Wenn man diese Gliederungen dagegen jüngeren Darstellungen zu den einschlägigen Sprachen gegenüberstellt, so fällt auf, dass das aus dem Deutschen übernommene Gliederungsprinzip nicht die Relevanzverhältnisse der grammatischen Teilbereiche in den Niger-Kongo-Sprachen widerspiegelt. So beschreibt Möhlig als „hervorstechendste[s] Merkmal der Bantusprachen […] ihre Nominalklassenstruktur. Jedes Nomen mit Ausnahme der Eigennamen gehört in eine bestimmte grammatische Klasse.“ (1981: 92) In drei der diesen Überlegungen zugrunde gelegten Grammatiken finden sich keine Kapitel zu den Nominalklassen (Westermann, Raddatz und Mischlich). Hervorzuheben ist dagegen Meinhof, auf dessen Nominalklassensystem man sich noch heute beruft (vgl. Möhlig 1981: 92f.). Als weiteres herausragendes Merkmal der Bantusprachen benennt Möhlig (1981: 92) das Prinzip der Konkordanz: „Alle syntaktisch abhängigen Syntagmen eines Satzes auf der Wortebene werden in derselben Klasse konstruiert [mit Hilfe von Klassenpräfixen, M.H.], in der das herrschende Nomen steht.“ Dieses zentrale Prinzip kommt in den stark von einzelnen Wortarten ausgehenden Darstellungen zu kurz, zumal in allen untersuchten Grammatiken die Syntax eine deutlich untergeordnete Rolle spielt – Velten, Raddatz und Mischlich haben kein Kapitel zur Syntax, bei den übrigen Autoren spielt die Syntax proportional eine untergeordnete Rolle. Mit den Nominalklassen und dem Konkordanzprinzip seien nur zwei Beispiele dafür genannt, inwiefern die Orientierung an Gliederungsprinzipien deutscher Grammatiken zu Perspektivierungen führen kann, die möglicherweise den Blick auf für die Zielsprachen wesentliche Prinzipien verstellen. Als Paradoxon kommt hinzu, dass die Erfassung der deutschen Grammatik stark am lateinischen Vorbild orientiert ist. Das Deutsche fungiert quasi als Vermittlungsinstanz zwischen den zu erfassenden Kolonialsprachen und dem grammatischen System des Lateinischen. Die folgende Übersicht ist in zentrale grammatische Bereiche untergliedert, in denen deutsch-perspektivische Beschreibungen anzutreffen sind. Die Gliederung erhebt keinen Anspruch auf eine grammatische Systematik, sondern folgt dem Belegmaterial. Dass dabei die Wortarten als Gliederungsprinzip dominieren, ist der Tatsache geschuldet, dass in den 130 Mathilde Hennig Quellentexten die nach Wortarten gegliederten Darstellungen der Morphologie den größten Raum einnehmen.7 2.1. Der nominale Bereich Ein zentrales Problem in der grammatischen Beschreibung des Nominalbereichs wird in der Erfassung von Ersatzformen zur deutschen Deklination der Substantive gesehen. Die deutsch-perspektivische Darstellungsweise gipfelt hier darin, dass Kapitel mit ‚Deklination’ überschrieben werden (Velten: 14; Mischlich: 20), die mit der lapidaren Feststellung beginnen: − − − − „Eine eigentliche Deklination existiert nicht“ (Velten 1901: 14) „Eine eigentliche Deklination im Hausa gibt es nicht, das Substantiv bleibt in allen Kasus unverändert“ (Mischlich 1911: 20) „Nominativ, Dativ und Akkusativ der Hauptwörter sind gleich, da der Begriff des Kasus überhaupt fehlt“ (Wolff 1905: 101) „Der Ausdruck der Kasus-Idee ist im Bantu völlig verschieden von europäischen Anschauungen. Die Kasusbezeichnung am Nomen ist nicht etwa verloren gegangen wie im Französischen und Englischen und dann durch Präpositionen ersetzt, sondern sie ist nie vorhanden gewesen. Für den Ausdruck des Kasus werden Veränderungen des Verbum finitum verwandt, und auf diesem Prinzip beruht die charakteristische Eigentümlichkeit des Bantu“ (Meinhof 1906: 27) Obwohl erkannt wird, dass die Einheitenkategorie Kasus offenbar nachrangig ist, werden ihr eigene Kapitel gewidmet. Diese Diskrepanz ist besonders ausgeprägt bei Meinhof, der einerseits klar hervorhebt, dass es nie eine Kasusflexion im Bantu gegeben hat und andererseits dem Kasus ein Kapitel mit Teilkapiteln zu Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv widmet. Inhalt dieser Kapitel sind dann natürlich nicht die Kasuskategorien als solche, da sie ja nicht existieren, sondern die Suche nach Entsprechungen. Es geht also um die Frage, wie die Inhalte, die im Deutschen durch die nominale Flexion, insbesondere durch die Kategorie Kasus, realisiert werden, bei Nichtvorhandensein dieser Kategorie ausgedrückt werden. Dabei sind aus der Sicht der heutigen Grammatikforschung Feststellungen wie die von Mischlich oder Wolff höchst widersprüchlich – wenn der Begriff des Kasus fehlt, wie können dann Nominativ, Dativ und Akkusativ gleich sein? – dieser Widerspruch wird aber anscheinend nicht als solcher erkannt. Das scheint wiederum damit zusammenzuhängen, dass die heute selbstverständliche Unterscheidung grammatischer Kategorien und Relationen nicht dem damaligen Stand der Grammatikforschung entspricht: Relationale und kategoriale Begriffe werden vermischt, d. h., es 7 Aus Gründen der Überschaubarkeit klammere ich die in einigen Quellentexten erfasste Lautlehre aus und beschränke mich auf den Kernbereich der Grammatik. Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 131 wird kein Unterschied zwischen den Kasus als Flexionsformen (Einheitenkategorien des Substantivs) und der Funktion dieser Kasus, syntaktische Relationen wie Subjekt oder Objekt zu markieren, gemacht. So kommt es zu Aussagen wie − − − − − Nominativ und Akkusativ haben dieselbe Form […] Nominativ und Akkusativ sind durch die Stellung im Satz erkenntlich“ (Velten 1901: 14) „Akkusativ unterscheidet sich vom Nominativ durch die Stellung“ (Wolff 1905: 101) „Die Kasus sind entweder an ihrer Stellung im Satz kenntlich oder werden mit Hilfe von Substantiven oder Verben ausgedrückt“ (Westermann 1907: 50) „Der Nominativ, sofern er Subjekt ist, wird regelmäßig ausgedrückt, indem das Klassenpräfix des Subjekts vor dem Verbum erscheint. […] Der Nominativ als Prädikat wird in den meisten Bantusprachen gar nicht bezeichnet“ (Meinhof 1906: 27) „Die Übereinstimmung eines Nomen mit dem Subjektspräfix des Verbum kennzeichnet es als Subjektsnominativ […] Die Übereinstimmung eines Nomen mit dem Objektspräfix des Verbum kennzeichnet es als Objektsakkusativ oder, wenn das Verbum die relative Endung –ela hat, als Objektsdativ“ (Meinhof 1906: 83) Mit solchen Aussagen sind nicht die Flexionsformen, sondern ihre Funktionen gemeint. Durch die nicht vorhandene begriffliche Trennung von Kategorie und Relation kommt es zu der für den heutigen Leser paradox klingenden Verwendung der Begriffe für die ja eigentlich gar nicht vorhandenen Kasus. Dabei ist die Form-Funktion-Distinktion um 1900 durchaus bereits bekannt. So lassen bspw. die Satzgliedbestimmungen von Blatz eine Unterscheidung von Kasus als Formen des Substantivs und der Satzglieder als Funktionen dieser Formen im Satz erkennen (vgl. bspw.: „Das Objekt wird durch ein Substantiv oder substantivisches Pronomen bezeichnet […] und kann ausgedrückt sein durch: a. einen Akkusativ; b. einen Genitiv; c. einen Dativ; d. einen Präpositionalkasus.“ (1986: 16) „Unmittelbare Kasus und noch mehr Präpositionalkasus und Adverbien können nicht selten als Adverbiale oder als Attribute bestimmt werden […]“ (Blatz 1986: 42). Die Verwendung der sprachliche Formen bezeichnenden Begriffe für Funktionen wird bei der Suche nach Entsprechungen in der Zielsprache beibehalten. Neben der Wortstellung werden vor allem Partikelverwendungen angeführt: − − − − „Genitiv wird durch die Präposition –a gebildet“ (Velten 1901: 14) „Statt des Genitivs braucht man auch die Vorsilbe nya“ (Wolff 1905: 20) „Die unserem Genitiv und Dativ entsprechenden Formen werden durch Präpositionen (siehe darselbst) ausgedrückt“ (Raddatz 1899: 3) „Nur durch das zwischen zwei Substantiva gestellte Wort na oder ta = von […] wird eine Art Kasus genitivus oder Kasus possessivus gebildet“ (Mischlich 1911: 20) 132 − Mathilde Hennig „Der Genetiv steht vor dem Nomen, das es näher bestimmt; gewöhnlich werden beide durch wé getrennt. Dies wé bedeutet „Platz, Ort, Heim, Eigentum“: fa wé ho „König Eigentum Haus“, d.i. des Königs Haus […] oft wird ein deutscher Genetiv im Ewe durch eine Präposition wiedergegeben“ (Westermann 1907: 51) Auch für den nicht mit afrikanischen Sprachen vertrauten Leser wird hier ersichtlich, dass in diesen nicht flektierenden Sprachen Partikeln eine wesentliche Rolle für die Kodierung relationaler Informationen zu spielen scheinen. Dieses völlig andere Prinzip wird hier teilweise sehr einseitig durch die flektierende Brille gesehen, indem einfach die Flexionskategorien auf die Partikelverbindungen übertragen werden. Allerdings zeichnen sich hier gewisse Abstufungen ab: Während Velten die Partikelverbindung mit der „Präposition“ –a einfach mit dem Genitiv gleichsetzt, sprechen etwa Raddatz und Westermann von deutschen Kasus entsprechenden Formen. Das kommt zwar einer die Unterschiede zwischen den Sprachen berücksichtigenden grammatischen Beschreibung schon etwas näher, andererseits entsteht auch hier der Eindruck, die zielsprachigen Entsprechungen wären quasi nur dazu da, die im Deutschen vorhandene Kasusdifferenzierung wiedergeben zu können. Sensibler ist da die Einschätzung Mischlichs, dass eine „Art Kasus genitivus oder Kasus possessivus“ gebildet werde. Es geht also gar nicht um den Genitiv, sondern es geht um den Ausdruck von Besitzverhältnissen, wie es auch Westermann deutlich macht. Trotz der Unterschiede in der Stärke der deutschen Brille bleibt allen Darstellungen gemeinsam, dass im Mittelpunkt des Interesses nicht die Frage steht, wie eine Funktion in der Zielsprache grammatisch kodiert wird, sondern die Frage, wie die hinter einer deutschen Form steckende Funktion wiederzugeben ist. Schließlich finden sich vereinzelt auch Angaben zu verbalen Entsprechungen deutscher Kasuskategorien: − − − „Dativ kann durch Akk ersetzt werden oder beim Zeitwort durch Zufügung des Fürworts oder die relative Form des Verbs ausgedrückt werden“ (Velten 1901: 14) „Oft wird der Akkusativ durch ein Verbum wie yi, de ausgedrückt“ (Westermann 1907: 51) „Der Dativ kann nur ausgedrückt werden, indem das Verbum in die Bildung auf -ela […] gesetzt wird“ (Meinhof 1906: 28) Die konsequente Übertragung der deutschen grammatischen Systematik auf die Zielsprachen lässt sich auch in anderen Bereichen der Nominalflexion beobachten. So enthalten die Grammatikbücher häufig auch Kapitel zu Artikeln, obwohl es diese in den beschriebenen Sprachen nicht gibt: Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 133 − − „Das Substantiv hat keinen Artikel […], ein grammatisches Geschlecht wird nicht unterschieden“ (Velten 1901: 13) „Die Hausa-Sprache zeichnet sich eben gerade durch einen sehr schwachen Gebrauch des Artikels aus“ (Mischlich 1911: 7) Auch zu den Adjektiven finden sich Kapitel, obwohl − − − − − − „Die Sprache hat sehr wenig Eigenschaftswörter“ (Wolff 1905: 20) „Die Adjektiva des Bantu sind nicht zahlreich“ (Meinhof 1906: 31) Teilweise geht es auch hier um die Frage, wie die geringe Rolle der Adjektive kompensiert wird: „Dem Mangel an Adjektiven wird auf folgende Weise geholfen“ (Velten 1901: 19) „Die Sprache hat sehr wenig Eigenschaftswörter; zum Ersatz nimmt man oftmals ein Substantiv im Genitiv“ (Wolff 1905: 20) „Viele deutsche Adjektive werden im Ewe durch Verba wiedergegeben“ (Westermann 1907: 77) Auch hier kommt es mitunter zu einer Vermischung formaler und funktionaler Eigenschaften von Adjektiven, wenn etwa als Bildungsweise des Adjektivs angegeben wird: − „Substantiva in Verbindung mit der Präposition da (mit) oder dem Präfix mai (besitzen)“ (Mischlich 1911: 22) Im Mittelpunkt steht die Suche nach Möglichkeiten zum Ausdruck von Vergleichen: − − − − 2.2. „Steigerung der Eigenschaftswörter. Besondere Komparationsformen giebt [sic] es in den Bantusprachen nicht“ (Raddatz 1899: 5); „Der Superlativ wird oft durch besondere Betonung der letzten Silbe des Eigenschaftswortes ausgedrückt“ (Raddatz 1899: 6) Der Komparativ „wird ausgedrückt durch das Verb fi = übertreffen“ (Mischlich1911: 26); Der Superlativ „wird ausgedrückt a) durch das Verb fi (übertreffen), gefolgt von dúka (alles). […] b) durch gaba-n-dúka = vor allen. […] c) durch ga dúka = zu allen, über allen“ (Mischlich 1911: 27) „Der Komparativ wird ausgedrückt 1. Durch das Verbum wú übertreffen […] 2. Durch ẃo-ta auf den Kopf schlagen, übertreffen […]“ (Westermann 1907: 102) „So wird die fehlende Komparation fast in allen Sprachen, wenn sie ausgedrückt werden muß, durch Verba umschrieben“ (Meinhof 1906: 84) Der verbale Bereich Auffällig im verbalen Bereich sind einerseits Angaben zum Ausdruck der aus dem Deutschen bekannten verbalen Kategorien, andererseits Informationen zu durch Verben erfüllte nicht-verbale Aufgaben. 134 Mathilde Hennig Auch hier wird, wie bereits im nominalen Bereich beobachtet, als Flexion eingeordnet, was keine Flexion ist: − − − − − „Das Verbum ist unveränderlich; die Tempus- und Modusformen werden durch Zusammensetzung mehrerer Verba oder durch Zusammensetzung von Verben und Substantiven gebildet“; aber dann doch: „Die Konjugation des Verbum“ (Westermann 1907: 65) „Bei der Konjugation des Bantuverbum ist zu unterscheiden zwischen den Verbalpräfixen und den Suffixen. Im allgemeinen wird durch die Suffixe die modale, durch die Präfixe die temporale Beziehung ausgedrückt“ (Meinhof 1906: 61) „Die einfachste Bildung eines Tempus erfolgt durch Vorsetzung des Pronomen conjunctum vor den Stamm […] Man verwendet im übrigen zur Tempusbildung durchweg Präfixe“ (Meinhof 1906: 68f.) „Die Konjugation der Verba geschieht hauptsächlich durch Stellung und Abänderung der einzelnen Pronomina, im Futur durch Präfigierung des Verbum za“ (Mischlich 1911: 40) „Konjugation. 1. Die iku-Form. a) zur Bildung einer Form, die sich in der Regel mit dem Präsens wiedergeben läßt, setzt man iku vor den Verbalstamm. Vor dieses iku treten die (...) aufgeführten Pronomina personalia […]“ (Wolff 1905: 64) Offenbar wird die Personenreferenz hier durch Pronomina bzw. pronominale Präfixe hergestellt und nicht durch Verbalflexion. Auch hier wird also wieder von einer Funktion einer Kategorie auf diese Kategorie geschlossen, obwohl diese als formale Kategorie nicht vorhanden ist. Durch die deutsche Perspektive wird das, was möglicherweise der Normalfall ist, als Abweichung geschildert: − „Infinitiv wird zuweilen an Stelle irgend einer Verbalform gesetzt und so die Ausdrucksweise sehr vereinfacht“ (Velten 1901: 40) Auch hier ist zu vermuten, dass die im Deutschen als verbale Kategorien kodierten Informationen anders realisiert werden und dass somit die Unterscheidung ‚finite vs. infinite Form’ gar nicht greift. Wie im nominalen Bereich führt auch im verbalen Bereich die deutsche Brille mitunter dazu, dass etwas thematisiert wird, was gar nicht vorhanden ist. Dies ist zu beobachten an folgenden Bemerkungen zur Nicht-Verwendung von sein: − − „Das Hilfszeitwort „sein“ wird in einfachen aus Subjekt und Prädikat bestehenden Sätzen nicht (oder durch das unveränderliche ni) ausgedrückt“ (Raddatz 1899: 5) „Sein: Das Präsens wird in einfachen Sätzen nicht ausgedrückt“ (Velten 1901: 53) Es verwundert nicht, dass die nach lateinischem Vorbild auf das Deutsche übertragenen Tempora angenommen werden (so bspw. bei Velten). Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 135 − „Das Kishuahili hat Präsens, Imperfektum, Futurum und Perfektum. Die Modi sind Indikativ, Konjunktiv und Imperativ“ (Raddatz 1899: 14) Dabei geht es häufig um alternative Ausdrucksweisen zur Wiedergabe deutscher Tempora: − − „Zum Ausdruck des deutschen Futurum wird la zwischen Pronomen personale und Verbalstamm eingefügt“ (Wolff 1905: 68) „Es besteht eine weitere Form mit der Endung –ile und dem Präfix a, die etwa entspricht unserm Plusquamperfekt“ (Velten 1901: 45) Schließlich finden sich in den Kapiteln zu den Verben Angaben dazu, welche im Deutschen auf andere Art und Weise kategorisierten Informationen in den Zielsprachen verbale Entsprechungen haben: − − − − „Die Ka-Form. […] Diese Form wird meist in der Erzählung gebraucht und pflegt zugleich das deutsche und mitzuübersetzen“ (Wolff 1905: 67) „Obengenannte Präfixe in Verbindung mit der Präposition a= von, werden zur Bezeichnung unserer Genitivform und des Besitzes gebraucht“ (Raddatz 1899: 9) „Wie oben gesagt, müssen manche Verba, wenn sie neben anderen Verben stehen, als Vertreter der deutschen Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen dienen“ (Westermann 1907: 96) „Das Verbum findet ferner eine reichliche Verwendung zu Umschreibungen. […] Besonders merkwürdig ist die Umschreibung mancher Adverbia durch ein Verbum finitum. […] Auch Konjunktionen und Präpositionen werden durch Verbalkonstruktionen wiedergegeben“ (Meinhof 1906: 84f.) Auch hier zeigt sich wieder, wie stark die deutsche Brille die grammatische Beschreibung prägt: Als wäre eine spezifische verbale Kategorie der Kinga-Sprache nur dazu da, das deutsche und zu übersetzen oder als dienten Präfixe des Suahili der Bezeichnung unseres Genitivs. Auch umschreiben die Verbformen nicht Kategorien wie Konjunktion, Präposition und Adverb, sondern stellen andere Ausdrucksmuster zum Ausdruck der im Deutschen durch Kategorien wie Konjunktion, Präposition und Adverb ausgedrückten Inhalte dar. Die grammatische Beschreibung des verbalen Bereichs ist also ebenso wie die des nominalen Bereichs geprägt davon, dass Form und Inhalt häufig vermischt werden. 2.3 Nicht flektierbare Wortarten Die im Deutschen nicht flektierbaren Wortarten spielen gegenüber dem nominalen und verbalen Bereich eine deutlich untergeordnete Rolle in der grammatischen Beschreibung. Das liegt sicherlich daran, dass – wie wir 136 Mathilde Hennig bereits im Teilkapitel zum verbalen Bereich gesehen haben – die im Deutschen durch diese Wortarten ausgedrückten Inhalte häufig anders kodiert werden. Im Folgenden sollen Adverbien und Präpositionen aus dem Bereich der nicht flektierbaren Wortarten herausgegriffen werden. Bei den Adverbien ist wieder die nun bereits bekannte Gleichsetzung von Funktion und Form zu beobachten: − − „Das Umstandswort. Außer eigentlichen Adverbien werden auch Substantiva und zusammengesetzte Ausdrücke adverbial gebraucht“ (Raddatz 1899: 27) „Wie schon gesagt ist […], wird das Adverb oder die adverbielle Bestimmung, wenn sie ein Substantiv ist oder ein solches enthält, durch le eingeleitet […]“ (Westermann 1907: 81) Zwar unterscheiden sowohl Raddatz als auch Westermann Adverbien und Adverbiale, ordnen aber beide Perspektiven dem Kapitel ‚Adverb’ bzw. ‚Umstandswort’ zu. Auch hier ist bei einigen Autoren wieder die Frage nach der Umschreibung von Adverbien zentral: − − „Adverbien. Eine besondere Adverbialbildung gibt es nicht. Die deutschen Adverbien werden ausgedrückt durch Adjektiva mit dem Präfix der 4. und 8. Klasse ohne vokalischen Anlaut […] ferner durch Substantiva“ (Wolff 1905: 95) „Die außer den […] aufgeführten Adverbialbildungen vorkommenden Umschreibungen der Adverbia mögen hier eine Stelle finden. Man verwendet häufig die Substantiva. Vgl. hierzu den ‚adverbialen Akkusativ’ […] Die Pronomina von Kl. 16-18 werden selbstverständlich viel zum Ausdruck des Adverbs gebraucht. […] Auch Pronomina andrer Klassen, auf ein als selbstverständlich ausgelassenes Hauptwort bezogen, finden sich als Adverbia. […] Auch Zeitwörter finden sich zum Ausdruck des Adverbs“ (Meinhof 1906: 85f.) In Bezug auf die Präpositionen zeichnet sich bei allen Autoren eine Nähe zu nominalen Ausdrücken ab: − − − − „Präpositionen gibt es nicht, da das Substantivum keinen Kasus bilden kann. […] Andere scheinbare Präpositionen entstehen aus Substantiven mit folgendem Genitiv“ (Meinhof 1906: 78) „Zum Ausdruck der deutschen Präpositionen werden die Lokative […] und na „mit“ („und“) gebraucht“ (Wolff 1905: 97) „Im Anschluß an diese Bedeutungen stehen die Lokalsubstantive oft an Stelle der deutschen Präpositionen“ (Westermann 1907: 52) „Die Suahilisprache kennt nur vier wirkliche Präpositionen […] Die übrigen Präpositionen sind durch Zusammensetzung genannter vier Präpositionen mit einem Substantivum oder Adverb gebildet“ (Raddatz 1899: 28) Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 137 − „Die Präpositionen sind ursprünglich Substantive“ (Mischlich 1911: 64) Logisch erscheint die Erklärung Meinhofs, dass es deshalb keine Präpositionen geben kann, weil Substantive nicht über die Kategorie Kasus verfügen und dadurch die Voraussetzung für ein Rektionsverhältnis fehlt. Aber auch hier ist Meinhof wieder inkonsequent, indem er zunächst auf die fehlende Kategorie Kasus verweist und anschließend von Substantiven mit Genitiv spricht. 3 Schwierigkeiten im Umgang mit aus dem Deutschen nicht bekannten Kategorien Während in Kapitel 2 solche Fälle beschrieben wurden, in denen die deutsche Perspektive zu das Datenmaterial überschreitenden Darstellungen führt, weil von dem aus der Grammatik des Deutschen bekannten Kategorieninventar ausgegangen wird, sollen im Folgenden Grenzen dieser Vorgehensweise skizziert werden, die darin bestehen, dass mit diesem Kategorieninventar schwerlich alles erfasst werden kann, was in den Zielsprachen vorgefunden wird. Es geht also um eine gewisse Hilflosigkeit der Grammatikautoren gegenüber ihnen nicht aus dem Deutschen oder Lateinischen bekannten grammatischen Erscheinungen. Besonders deutlich zeigt sich das Unvermögen mit dem Umgang nicht vertrauter Kategorien im Bereich der verbalen Kategorien. Die Grammatiken lassen eine Orientierung an dem aus dem Deutschen und Lateinischen bekannten Tempus-Modus-System erkennen. Schwierigkeiten ergeben sich im Umgang mit aspektuellen Verbformen. Dabei – so Möhlig – scheint es so, daß die Bantusprachen im allgemeinen keine Tempora im Sinne der indoeuropäischen Grammatik kennen, sondern stattdessen Zeitaspekte verwenden. Diese lassen sich hauptsächlich in die drei Kategorien ‚Vorzeitigkeit’, ‚Gleichzeitigkeit’ und ‚Nachzeitigkeit’ einteilen. Hinzu kommen andere Aspekte wie Perfektiv, Habitual, Progressiv, Stativ und Motiv, die sich in verschiedener Weise mit den Zeitaspekten kombinieren lassen. Aus der Blickrichtung einer temporaeinteilenden Sprache wie dem Deutschen ergeben sich durch dieses System von Aspekten ständig Verschiebungen in der Zeitachse, die es erforderlich machen, dieselben Verbalformen einmal präsentisch, ein anderes Mal im Futur oder im Präteritum zu übersetzen. (Möhlig 1981: 96f.) Das Nichtvorhandensein aspektueller Kategorien kann zu vagen Aussagen führen, wenn es um die Beschreibung eines solchen Phänomens geht: 138 − Mathilde Hennig „Auch in gewisser Beziehung zeitlich kann das Suffix [ni, M.H.] übersetzt werden, z. B.: kununuani beim Kaufen […], kwanguakani beim Fallen“ (Raddatz 1899: 4) Die Übersetzungen der Beispiele deuten auf einen Progressiv hin, was durch die Beschreibung „in gewisser Beziehung zeitlich“ nicht erfasst werden kann. Auch die Beispiele von Raddatz zum Tempussystem des Suahili deuten auf eher aspektuelle Bedeutungen hin: − „Zur Bezeichnung der Gegenwart hat das Kisuahili zwei Formen. Das mit der Partikel na gebildete Präsens betont die Dauer der Handlung, also: ni na panda ich pflanze, ich bin beim Pflanzen beschäftigt; dagegen: n a panda ich pflanze überhaupt“ (Raddatz 1899: 14) Der Unterschied zwischen den beiden Formen muss aus den Beispielübersetzungen erschlossen werden. Die Bezeichnungen ‚gegenwärtige Zeit’ vs. ‚dauernde gegenwärtige Zeit’ (Raddatz 1899: 15f.) sind eher vage. Eine weitere Verbform, die möglicherweise eine Art Gerundium darstellt, erfasst Raddatz als ‚adverbielle Verbalformen’. Dazu seien die folgenden Beispiele genannt: − „ni-ki-penda wenn, da weil, ich liebe […] ni-lipo-penda wenn, da als ich liebte“ (Raddatz 1899: 17/19) Mischlich spricht in Bezug auf eine aspektuelle Form von „Plural der Handlung“: − „Um den Plural oder die Emphasis der Handlung besonders hervorzuheben, wird die erste Silbe des Verbs wiederholt. Er schlug den Knaben (heftig). Ya bubbugí yāro“ (Mischlich 1911: 51) Wolff behilft sich, indem er die Formen selbst anstelle von grammatischen Kategorien benennt: − − − „Die ka-Form. Um eine Handlung zu bezeichnen, die in der Vergangenheit einmal geschah, fügt man ka zwischen Pronomen personale und Verbalstamm ein“ (Wolff 1905: 67) „Die tsi-Form. Um auszudrücken, daß die Handlung an einem Orte vor sich ging, geht, oder gehen wird, welcher von dem Redenden entfernt ist, schiebt man die Silbe tsi in eine Anzahl der oben genannten Formen ein, z.B.: a) nditsitova ich werde schlagen, wenn ich ihn sehe, oder dorthin komme, wo er sich befindet“ (Wolff 1905: 75) „Die pi-Form. Um eine partizipiale Umschreibung, ähnlich dem englischen I’m going auszudrücken, wird pi in eine Anzahl der schon behandelten Zeitformen eingefügt, z.B. a) ndipitova ich bin schlagend“ (Wolff 1905: 76) Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 139 − − „Die pitsi-Form. Auch Formen mit tsi können noch außerdem pi annehmen, wobei pi vor tsi tritt. a) ndipitsitova ich werde schlagend sein, wenn ich hinkomme“ (Wolff 1905: 77) „Die ģa-Form. Um auszudrücken, daß die Handlung eine gewisse Dauer haben soll, nimmt die a-Form hinter dem Verbalstamm die Endung ģa an, z.B.: ndatovaģ ich schlug immerzu: ebenso die Präsensform nditovago ich schlage anhaltend“ (Wolff 1905: 78) Wolff umgeht hier das Problem, dass ihm aus dem Deutschen keine Kategorien zur Erfassung der grammatischen Formen der Zielsprache bekannt sind, indem er einerseits die Formen zum Ausgangspunkt der Beschreibungen macht und andererseits die durch diese Formen ausgedrückten Inhalte umschreibt. Die Grenzen dieser Vorgehensweise lassen sich durch folgendes Beispiel illustrieren: − − „Die ile-Form. Zur Bildung von Formen, die die Vollendung ausdrücken, wird statt des schließenden a die Endung ile an den Stamm gehängt, z.B.: ndelondile ich habe gesucht, bin damit fertig“ (Wolff 1905: 68) „Perfektum mit Personalpornomen. 1. Vor diese Perfektstämme treten also die Personalpronomen aus […] zur Bildung einer Form, die die vollendete Handlung ausdrückt, z.B.: a) ndetovile ich habe geschlagen, bin damit fertig“ (Wolff 1905: 73) Hier liegen zwei unterschiedliche Einordnungen für offenbar dasselbe Phänomen vor (die Beispiele deuten zumindest darauf hin) – einmal als ileForm, einmal als Perfektum mit Personalpronomen – sodass unklar bleibt, welche Einordnung nun für die aspektuelle Bedeutung verantwortlich ist: Ist es ile, sind es die Personalpronomen oder ist es das Zusammenspiel beider Elemente? Ein Versuch der Kategorisierung von aus dem Deutschen nicht bekannten Verbformen findet sich bei Westermann, wie die folgenden Beispiele zeigen sollen: − − − „Der Habitualis (Kontinuativ) zeigt an, daß eine Tätigkeit in der Regel, gewöhnlich (habituell) zu geschehen pflegt. Er wird dadurch gebildet, daß an das Verbum die Silbe na gehängt wird. […] meyina ich pflege zu gehen“ (Westermann 1907: 65) „Der Progressiv zeigt eine eben jetzt vor sich gehende, in der Handlung begriffene Tätigkeit an. Er wird gebildet mit Hilfe des Verbum le sein, vorhanden sein. Das eigentliche Hauptverbum tritt in den Infinitiv und ihm wird das in m verkürzte Substantiv me „das Innere“ angehängt. mele yiyim ich bin vorhanden im Innern des Gehens“ (Westermann 1907: 66) „Der Ingressiv oder Intentionalis zeigt an, daß man im Begriff ist, die Absicht hat, etwas zu tun oder daß etwas sicher eintreffen wird. Er wird gebildet wie der Progressiv, nur daß statt des m die Silbe gé an den Infinitiv des Verbum gehängt wird. […] mele yiyi gé ich bin vorhanden in der Gegend des Gehens; d. i. ich bin im Begriff zu gehen, habe die Absicht zu gehen“ (Westermann 1907: 66) 140 Mathilde Hennig Geschmälert wird diese Leistung der präziseren Erfassung der Verbalformen dadurch, dass sich diese in einem Kapitel zur „Konjugation des Verbs“ befinden, in dem äußerst unterschiedliche verbale Kategorien aufgelistet werden, die keineswegs durch Flexion, sondern teilweise analytisch, teilweise durch Präfigierung gebildet werden. Neben den bereits genannten Kategorien sind das die folgenden: Aorist, Futurum, Präteritum, Imperativ, Jussiv, Kohortativ, Prohibitiv, Infinitiv, Verbaladjektiv und Nomen agens. Bei Jussiv, Kohortativ und Prohibitiv handelt es sich offenbar um Modalität ausdrückende Kategorien (Jussiv – Befehl, Kohortativ – Aufforderung, Prohibitiv – Verbot). Unter ‚Konjugation’ werden also die verschiedensten verbalen Kategorien und Verbalableitungen subsumiert. In Kapitel 2 wurde einleitend bereits das Konkordanzprinzip als wesentliches Prinzip der Niger-Kongo-Sprachen hingewiesen. Dazu finden sich nur vereinzelt Hinweise: − − − „Alle von Substantiven abhängige Redetheile werden in bestimmter Uebereinstimmung mit denselben gebildet. Ausgenommen hiervon sind nur die Adverbien, Präpositionen, Conjunctionen und Interjectionen“ (Velten 1901: 3) „Wie die Eigenschaftswörter und Zahlwörter durch übereinstimmende Präfixe der gesamten acht Klassen dem zugehörigen Hauptworte angeschlossen werden, so werden auch die übrigen Redeteile, Fürwörter, Zeitwörter und Präpositionen durch besondere, den einzelnen Klassen eigentümliche Silben mit dem Hauptworte verbunden“ (Raddatz 1899: 8) „Die Eigenschaftswörter nehmen die Vorsilbe des regierenden Hauptwortes an, machen dieselben Veränderungen mit und unterliegen denselben Regeln wie die Hauptwörter“ (Wolff 1905: 19) Abschließend sei noch auf eine Erfassung einer quasi doppelten Sachverhaltsdarstellung durch zwei Verben bei Westermann mit interessanten grammatischen Konsequenzen verwiesen: − „Nun werden im Ewe viele Handlungen, die wir durch ein Verbum wiedergeben, durch zwei oder mehr Verba ausgedrückt; sind dann zwei Objekte da, so erhält das erste Verbum das nähere, das zweite das entferntere Objekt. Das zweite Verbum ist in diesem Falle meistens „ná“ „geben“, weil man eben das, was man tut, an einem andern, für einen andern tut (Dativus commodi) und ihm also gleichsam das gibt, was man getan hat. Z.B. egblo nya na ame er sagte ein Wort gab (es) dem Menschen, d.i. er sagte dem Menschen ein Wort […] So muß das Verbum ná besonders oft dazu dienen, einen deutschen Dativ wiederzugeben; es bleibt aber Verbum und wird auch als solches konjugiert […] In der neueren Sprache wird nun allerdings oft ná, wenn es nach einem andern Verbum steht, nicht mehr konjugiert, sondern bleibt in allen Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 141 Verbalformen unverändert, es ist also auf dem Wege, in dieser Verbindung zu einer den Dativ anzeigenden Partikel zu werden“ (Westermann 1907: 51f.) Ich habe diese Textstelle deshalb so ausführlich zitiert, weil sie beide in diesem Beitrag diskutierten Konsequenzen einer deutsch-perspektivischen Darstellung einer Zielsprache beinhaltet: Einerseits haben wir es hier mit einer grammatischen Erscheinung zu tun, die uns aus dem Deutschen nicht bekannt ist: Zwei Verben geben ein Geschehen wieder. Bei dem Versuch der Beschreibung dieser Erscheinung wird auf die nominale Kategorie Dativ zurückgegriffen, wahrscheinlich, weil das involvierte Verb geben im Deutschen ein Dativobjekt regiert. Die Funktion des Verbs ná wird somit deutsch-perspektivisch auf die Wiedergabe des deutschen Dativs reduziert. Besonders aufschlussreich erscheinen mir die Schlussfolgerungen zur von Westermann beobachteten Entwicklung, ná nicht mehr verbal, sondern als Partikel zu verwenden: Hier wird ein Grammatikalisierungsvorgang mit einer in der Zielsprache nicht vorhandenen Kategorie – der Flexionskategorie Dativ – beschrieben. Offenbar durchläuft ná den Prozess der Grammatikalisierung von einer flektierten zu einer nicht flektierten Form. Da es in der Zielsprache keine Kasuskategorie gibt, kann die Einordnung als eine „den Dativ anzeigenden Partikel“ nur auf die deutsche Perspektive auf diesen Grammatikalisierungsvorgang zurückgeführt werden. 4. Schluss Die exemplarischen Analysen von Darstellungen zur Grammatik afrikanischer Sprachen aus der deutschen Kolonialzeit haben diese als stark deutsch-perspektivisch ausgewiesen. Dabei erweisen sich die aus dem Deutschen bzw. Lateinischen übernommenen Kategorien als unzureichende Kategorien, da sie kaum geeignet sind, um die in den Zielsprachen vorgefundenen grammatischen Phänomene wiederzugeben. Der These von Schmidt-Riese, dass schlechte Kategorien besser seien als keine Kategorien, kann in Bezug auf die Grammatisierungsversuche aus der deutschen Kolonialzeit nur bedingt zugestimmt werden, da die schlechten Kategorien nur sehr eingeschränkte Rückschlüsse auf die grammatische Struktur der Zielsprachen zulassen. Vielmehr müssen die grammatischen Eigenschaften häufig aus den Beispielen bzw. den Übersetzungen der Beispiele hergeleitet werden, diese sind oft aussagekräftiger als die Kategorisierungsversuche. Auch halten sich die von Oesterreicher und SchmidtRiese für den amerindischen Raum diagnostizierten kategorialen Innova- 142 Mathilde Hennig tionen stark in Grenzen, das Material lässt vielmehr häufig eine Ohnmacht gegenüber den aus dem Deutschen und Lateinischen nicht bekannten Eigenschaften der Zielsprachen erkennen. Abschließend möchte ich auf die folgenden Einschränkungen der hier vorgestellten Beobachtungen hinweisen: − − Da ich über keine detaillierten Kenntnisse über die in den Grammatiken erfassten afrikanischen Zielsprachen verfüge, konnte ich vieles nur eingeschränkt einschätzen und habe sicherlich manche für die hier verfolgte Fragestellung relevanten Phänomene übersehen. Einige der hier aufgezeigten Probleme, die sich aus einer starken Perspektivierung auf die Ausgangssprache ergeben, sind sicherlich allgemeine Probleme kontrastiver Sprachbetrachtung und keine Spezifika der Erfassung der Grammatik von Zielsprachen in kolonialen Kontexten. Jede Form der bilingualen kontrastiven Sprachbetrachtung, die ein besseres Verständnis der Zielsprache durch Personen der Ausgangssprache zum Ziel hat, wird die Ausgangssprache als Vergleichsbasis heranziehen, um der anvisierten Benutzergruppe das Verständnis zu erleichtern. Die Ausrichtung auf die Ausgangssprache wird also eher durch den Charakter einer Grammatik (etwa: linguistische vs. didaktische Grammatik) und die Zielgruppe (etwa: Fachkollegen vs. Laien) determiniert sein als durch einen „kolonialen Blick“. Die eingangs gestellte Frage, ob sich die kolonisatorische Identität auch in den grammatischen Beschreibungen niederschlägt, kann deshalb nicht eindeutig beantwortet werden. Dennoch hoffe ich, gezeigt zu haben, dass es sich bei den die grammatischen Systeme von Kolonialsprachen erfassenden Darstellungen keineswegs um „neutrale Textsorten der Deskription“ handelt. Die hier vorgestellte erste Annäherung an die Thematik ‚deutsche Kolonialgrammatik’ eröffnet folgende Perspektiven für weiterführende Untersuchungen: − Sollte die Einbeziehung weiteren Datenmaterials sowie ein Vergleich der Analyseergebnisse mit den Ergebnissen der romanistischen Missionarslinguistik den Eindruck bestätigen, dass die Grammatisierungsversuche zu amerindischen Sprachen eine größere kategoriale Innovationsbereitschaft aufweisen als die Grammatisierungsversuche der deutschen Kolonialzeit, müsste der Frage Zum deutschen Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen 143 − − nachgegangen werden, von welchen Faktoren die Innovationsbereitschaft abhängt: Von der Grammatisierungszeit? Von den Ausgangs- oder von den Zielsprachen? Oder von weiteren, gesellschaftlich-pragmatischen Faktoren? Interessant dürfte eine kategorisierungstheoretische Aufarbeitung des Materials sein, die etwa die folgenden Fragestellungen verfolgen könnte: Welche grammatischen Phänomene sind leicht kategorisierbar, welche nicht? Gibt es universale Kategorien? Gibt es tatsächlich für Kategorisierungsfragen besonders interessante und ergiebige Funktionsbereiche (Oesterreicher 2005: 110)? Schließlich wäre ein Vergleich mit nicht aus Kolonialisierungskontexten stammenden vergleichenden Darstellungen zur Grammatik aufschlussreich, um auf diese Weise der Frage nachgehen zu können, ob es in der Kolonialgrammatik tatsächlich über die üblichen in vergleichenden Darstellungen anzutreffenden von der Ausgangssprache geprägten Perspektivierungen hinausgehende spezifisch kolonialgrammatische Charakteristika gibt. 5. Literatur 5.1. Quellentexte Meinhof, Carl (1906): Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen. Berlin. Mischlich, Adam (1911): Lehrbuch der Hausa-Sprache. Berlin (Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin XXVII). Raddatz, Hugo (1899): Die Suahili-Sprache, enthalten Grammatik, Gespräche und Wörterverzeichnisse, mit einem Anhange: Sansibar-Raabisch, sowie Wörterverzeichnissen der Sprachen von Alambara, Bondei, Anyamwesi und des Yao. Dresden/Leipzig. Velten, Carl (1901): Grammatik des Kinyamŭesi der Sprache der Wanyamŭesi in Deutsch-Ostafrika nebst einem Wortverzeichnis. Göttingen. Westermann, Diedrich (1907): Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin. Wolff, Richard (1905): Grammatik der Kinga-Sprache (Deutsch – Ostafrika, Nyassagebiet) nebst Texten und Wörterverzeichnis. Berlin. 5.2. Sekundärliteratur Becker, Karl Ferdinand (1870): Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik. Zweite neubearbeitete Auflage. Prag. 144 Mathilde Hennig Blatz, Friedrich (1895/1896): Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwickelung der deutschen Sprache. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage in zwei Bänden. Karlsruhe. Klein, Wolf Peter (2004): Deskriptive statt präskriptiver Sprachwissenschaft!? in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 32, 376-405. Meinhof, Carl (1899): Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen. Berlin. Meinhof, Carl / van Warmelo, N.J. (1932): Introduction to the phonology of the bantu languages. Berlin. Möhlig, Wilhlem J.G. (1981): Die Bantusprachen im engeren Sinn. in: Heine, Bernd / Schadeberg, Thilo C. / Wolff, Ekkehard (Hrsg.): Die Sprachen Afrikas. Mit zahlreichen Karten und Tabellen. Hamburg, 77-116. Oesterreicher, Wulf (2005): Differenzerfahrung und Wissenschaftstransformation – Projekts- und Retrospektionshorizonte frühneuzeitlicher Kolonialgrammatik. in: Noll, Volker / Symeonidis, Haralambos (Hrsg.): Sprache in Iberoamerika. Festschrift für Wolf Dietrich zum 65. Geburtstag. Hamburg, 105-119. Schmidt-Riese, Roland (2004): „Reducere ad artem“. Zur Transformation grammatischer Kategorien im Diskursort Mission. Spanische, portugiesische und französische Amerindia (1547-1799) [Habilitationsschrift Ludwig-MaximiliansUniversität München]. Wandeler, Beat (2005): Lehrbuch des Swahili für Anfänger. Hamburg.