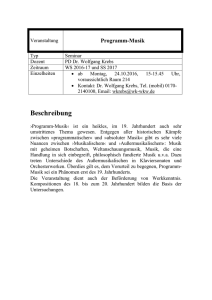

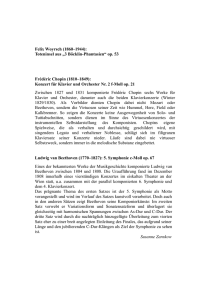

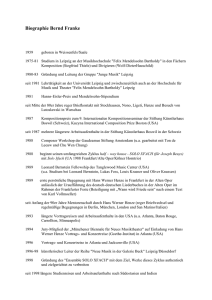

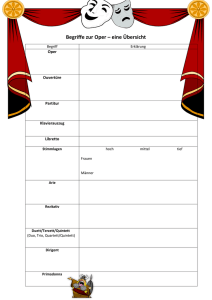

Musiklexikon

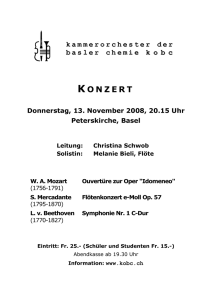

Werbung