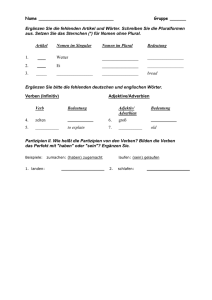

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr

Werbung