Kritik der Denkrichtung Jean

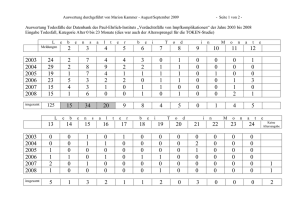

Werbung