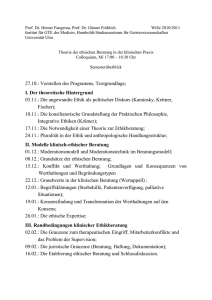

Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich

Werbung