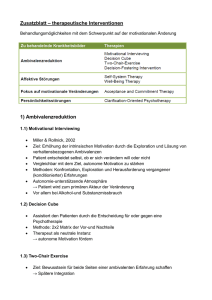

Praxis der Verhaltenstherapie in der Suchthilfe

Werbung