Teil II als PDF

Werbung

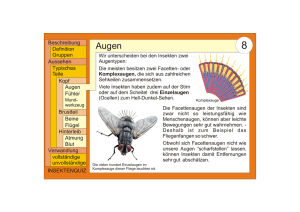

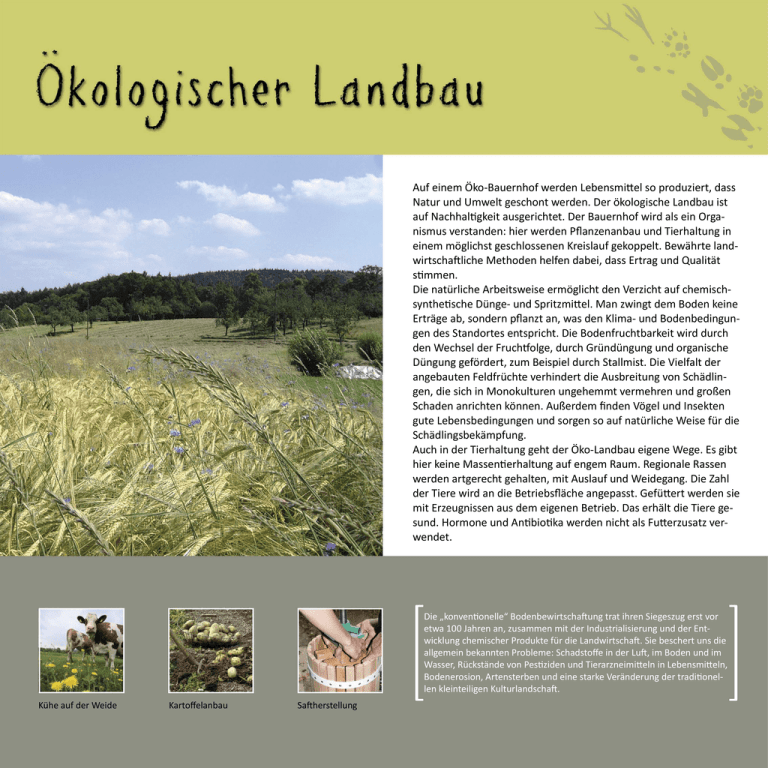

Auf einem Öko-Bauernhof werden Lebensmi�el so produziert, dass Natur und Umwelt geschont werden. Der ökologische Landbau ist auf Nachhal�gkeit ausgerichtet. Der Bauernhof wird als ein Organismus verstanden: hier werden Pflanzenanbau und Tierhaltung in einem möglichst geschlossenen Kreislauf gekoppelt. Bewährte landwirtscha�liche Methoden helfen dabei, dass Ertrag und Qualität s�mmen. Die natürliche Arbeitsweise ermöglicht den Verzicht auf chemischsynthe�sche Dünge- und Spritzmi�el. Man zwingt dem Boden keine Erträge ab, sondern pflanzt an, was den Klima- und Bodenbedingungen des Standortes entspricht. Die Bodenfruchtbarkeit wird durch den Wechsel der Fruch�olge, durch Gründüngung und organische Düngung gefördert, zum Beispiel durch Stallmist. Die Vielfalt der angebauten Feldfrüchte verhindert die Ausbreitung von Schädlingen, die sich in Monokulturen ungehemmt vermehren und großen Schaden anrichten können. Außerdem finden Vögel und Insekten gute Lebensbedingungen und sorgen so auf natürliche Weise für die Schädlingsbekämpfung. Auch in der Tierhaltung geht der Öko-Landbau eigene Wege. Es gibt hier keine Massen�erhaltung auf engem Raum. Regionale Rassen werden artgerecht gehalten, mit Auslauf und Weidegang. Die Zahl der Tiere wird an die Betriebsfläche angepasst. Gefü�ert werden sie mit Erzeugnissen aus dem eigenen Betrieb. Das erhält die Tiere gesund. Hormone und An�bio�ka werden nicht als Fu�erzusatz verwendet. Die „konven�onelle“ Bodenbewirtscha�ung trat ihren Siegeszug erst vor etwa 100 Jahren an, zusammen mit der Industrialisierung und der Entwicklung chemischer Produkte für die Landwirtscha�. Sie beschert uns die allgemein bekannten Probleme: Schadstoffe in der Lu�, im Boden und im Wasser, Rückstände von Pes�ziden und Tierarzneimi�eln in Lebensmi�eln, Bodenerosion, Artensterben und eine starke Veränderung der tradi�onellen kleinteiligen Kulturlandscha�. Kühe auf der Weide Kartoffelanbau Sa�herstellung REHE WILDSCHWEINE FELDHASEN Rehe sind zwar scheu, aber sie haben sich an menschliche Umtriebe gewöhnt und wissen sehr genau wann ihnen Gefahr droht. So können sie direkt neben einer stark befahrenen Autobahn ruhig äsen, während ein knackendes Ästchen eine wilde Flucht auslösen kann. Wildschweine leben in Laub- und Mischwäldern, wo Eichen und Buchen ihnen Nahrung bieten. In der Jägersprache heißen Wildschweine Schwarzwild. Männchen sind Keiler, Weibchen Bachen und die Jungen nennt man Frischlinge. Wildschweine haben einen ausgezeichneten Geruchsinn und eine krä�ige Rüsselschnauze. Damit wühlen sie den Boden auf und fressen alles, was sie finden: Wurzeln, Knollen, Blumenzwiebeln, Eicheln, Bucheckern, Pilze, Insekten, Schnecken, Mäuse und Frösche. Bauern mögen Wildschweine nicht besonders, denn sie fressen auch gerne Feldfrüchte – vorzugsweise Mais und Kartoffeln und verwüsten die Felder durch ihre Wühlerei. Zwischen März und Mai werden drei bis acht Frischlinge geboren. In dieser Zeit trennt sich die Bache von der Ro�e und reagiert sehr aggressiv, denn manche Wildschweine töten und fressen auch Frischlinge. Auch Menschen können angegriffen werden. Frischlinge sind sehr lebha�, sie spielen und toben den ganzen Tag. Erst im dri�en Lebensjahr sind sie ausgewachsen. Dann bringen sie stolze 100 bis 150 Kilo auf die Waage. Der Hase ist ein Angsthase, und das hat einen guten Grund: denn er ist ein beliebtes Jagdwild. Mit seinen langen Ohren und den großen, seitlich sitzenden Augen, mit denen er sogar nach hinten sehen kann ohne den Kopf zu drehen, hat er aber gute Chancen zu entkommen. Vor einigen Jahren noch verzichteten die Jäger mancherorts freiwillig auf die Hasenjagd, weil die Bestände durch intensive Landwirtscha� und die Rodung von Feldhecken in manchen Gebieten stark abgenommen ha�en. Heute ist der Feldhase wieder häufig anzutreffen – ein Indiz dafür, dass sich sein Lebensraum wieder verbessert hat. Hasen sind nachtak�ve Vegetarier. Auf ihrem abwechslungsreichen Speiseze�el stehen Kräuter, Gräser, Getreide und Feldfrüchte, Knospen, Triebe und Rinde. Eine Häsin kann mehrmals im Jahr Junge bekommen, meistens zwei bis drei pro Wurf. Hasenbabys kommen in einer geschützten Erdmulde zur Welt. Sie können sofort sehen und laufen, deshalb nennt man sie Nes�lüchter. Ein männliches Reh nennt man Bock, ein weibliches heißt Ricke. Die Ricke bringt im Mai ihre Kitze zur Welt. Mit ihrem weiß gepunkteten Fell sind sie gut getarnt. Etwa eine Woche bleibt das Rehkitz im hohen Gras versteckt zurück. Das sieht o� so aus, als seien die Kleinen verlassen worden, so ist es aber keineswegs. Rehe haben kaum natürliche Feinde, denn Wölfe, Luchse, Bären und Steinadler gibt es bei uns nicht mehr. Wildernde Hunde und Mähmaschinen stellen die größte Bedrohung für sie dar. Dennoch haben die Kitze sehr gute Überlebenschancen. Zu hohe Rehbestände richten jedoch in unseren Wäldern große Schäden an. Deshalb werden Rehe von Jägern gejagt. Nachhal�ge Forstwirtscha� bedeutet, dass im Wald immer nur so viel Holz geschlagen wird wie auch nachwachsen kann. Auf diese Weise regeneriert sich der Wald immer wieder selbst. Hier gibt es keine Kahlschläge und Monokulturen. Sta�dessen findet man viele unterschiedliche Bäume in unterschiedlichen Altersstufen und auch Totholz aus Windwurf – so nennt der Förster Bäume, die durch einen Sturm umgeworfen wurden. Einen solchen Lebensraum lieben alle Wald�ere, vom Käfer bis zum Rehwild – hier finden sie eine artgerechte Heimat und genügend Nahrung für ihren Nachwuchs. Die Vorstellung von einem „schönen Wald“ hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass ganze Wälder leer geräumt wurden. So ist es kein Wunder, dass Tiere und Pflanzen, die auf Totholz angewiesen sind, auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen. Dies ist gut am Beispiel der Käfer zu sehen: Von rund 6.000 Arten, die insgesamt auf der Liste stehen, sind 3.000 Käfer. Ein Viertel von ihnen ist auf Holz in verschiedenen Zerfallstadien angewiesen. So etwa der Hirschkäfer, der Nashornkäfer und der Moschusbockkäfer. Ohne Totholz können ihre Larven nicht überleben. Von den Käferlarven ernähren sich wiederum die Spechte und andere heimische Vögel. Ein Gütesiegel für den Wald Hirschkäfer Nashornkäfer Grundsätzlich gilt: je artenreicher ein Waldlebensraum, desto stabiler ist er gegen schädliche äußere Einflüsse. Moschusbockkäfer In Deutschland können Wälder zer�fiziert werden, das heißt nach einer Prüfung ein Gütesiegel erhalten. Ein solches Siegel weist den Transport- und Bearbeitungsweg des Holzes vom Erzeuger bis zum Endverbraucher nach, wobei die Nachhal�gkeit im Vordergrund steht. Nachhal�gkeit bedeutet grundsätzlich, dass höchstens so viel Holz geschlagen werden darf wie auch nachwächst. In Europa sind die beiden meistverbreiteten Zer�fizierungssysteme: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cer�fica�on Schemes): PEFC bildet den interna�onalen Rahmen zur Anerkennung na�onaler Zer�fizierungssysteme und -ini�a�ven. FSC (Forest Stewardship Council): Der FSC ist eine interna�onale gemeinnützige Organisa�on mit Sitz in Bonn und na�onalen Arbeitsgruppen in 43 Ländern. Beide Ini�a�ven haben zum Ziel, die 1992 in Rio verabschiedeten Forderungen an eine nachhal�ge Entwicklung für den Wald umzusetzen. Die gesamten Waldflächen der Erlacher Höhe sowie die Flächen der Forstbetriebsgemeinscha� Murr-Lauter sind nach den Kriterien des PEFC zer�fiziert. Mit dem Kauf von Produkten mit dem PEFC-Logo kann jeder Einzelne diese Idee unterstützen. Fledermäuse sind die einzigen Säuge�ere, die fliegen können. Sie sind keine Mäuse und auch nicht mit diesen verwandt. Fledermäuse leben in Wäldern, Parks, Gärten und in Gewässernähe. Sie sind überwiegend nachtak�v und ernähren sich meist von Insekten und Spinnen. Auch kleine Rep�lien, Amphibien und Säuger stehen auf ihrem Speiseze�el. Fledermäuse haben keine Flügel. Sie fliegen quasi mit den Händen: zwischen den verlängerten Fingerknochen spannt sich eine Flughaut. Zum Ausruhen hängen sich die Fledermäuse kopfüber in ihre Quar�ere. Der Fledermausbestand ist in den letzten Jahrzehnten dras�sch zurückgegangen, da die modernen Siedlungsformen kaum frostsichere Winterquar�ere für Fledermäuse bieten. Die Tiere lieben Höhlen, Felsspalten, Baumhöhlen oder menschengemachte Unterschlupfe wie Dachböden, Kirchtürme, Ruinen oder Stollen. Mit einem Fledermausnistkasten kann man ihnen das Leben etwas leichter machen. Wochenstube Tagesquar�ere Paarungsquar�ere werden nach der Winterpause aufgesucht. Fledermäuse verbringen hier einzeln oder in kleinen Gruppen den Tag, um nachts auf die Jagd zu fliegen. sind o� iden�sch mit den Tagesquar�eren: Hier treffen die Weibchen nach Verlassen der Wochenstuben die Männchen, um sich zu paaren. Wochenstuben Winterquar�ere werden von vielen Weibchen gemeinsam bezogen, um ihre Jungen zu gebären und aufzuziehen. In der Regel wird nur ein Junges pro Jahr zur Welt gebracht und etwa sechs bis acht Wochen lang gesäugt. Die Mü�er lassen die Jung�ere im Quar�er zurück, wo sie gemeinsam mit anderen regelrechte Fledermaustrauben bilden. Nach dem Jagdflug erkennt jede Mu�er ihr Junges und setzt es an ihre Zitzen zum Säugen an. Im Winter suchen die Fledermäuse frostsichere Winterquar�ere auf. Manche Arten suchen ortsnahe Winterquar�ere, andere legen dabei wie die Zugvögel weite Strecken zurück. Durch die akute Wohnungsnot in unseren ordentlich aufgeräumten Landscha�en kann es vorkommen, dass sich in Nistkästen andere Tieren einquar�eren als ursprünglich vorgesehen. So findet man in Nisthöhlen o� Siebenschläfer, Haselmäuse, Hummeln oder Hornissen. Daran kann man sehen, wie begehrt ein trockenes und sicheres Quar�er ist. Auch diese Hausbesetzer haben unseren Schutz verdient, weshalb man sie nicht verjagen sollte. Hängen Sie lieber noch einen oder mehrere weitere Nistkästen auf. Ein nachtak�ver Poltergeist Der Siebenschläfer sucht sich gerne in Baumlöchern, Nistkästen oder Dachstühlen sein Quar�er. Während er den Tag verschlä�, ist er nachts unterwegs und macht dabei so viel Lärm, dass man an einen Einbrecher denken könnte und nicht an ein kleines Tier von wenigen hundert Gramm Gewicht. Im Juni und Juli ist Paarungszeit. Ein Wurf besteht aus 4 bis 6 Jungen, die nach drei bis vier Wochen die Augen öffnen und bald selbstständig Nahrung suchen. Angeblich erhielt der Siebenschläfer seinen Namen wegen seines sieben Monate dauernden Winterschlafes. Dieser jedoch dauert o� von Anfang September bis Anfang Mai des nächsten Jahres und damit deutlich länger als sieben Monate. Um das zu überstehen, frisst er sich bis zum Herbst einen Winterspeck aus Bucheckern, Eicheln, Haselnüssen, Kastanien und anderen ölhal�gen Samen an. Die Jungen sind bis zum nahen Beginn des Winterschlafs auf ein gutes Nahrungsangebot angewiesen. Ein Quar�er wird zu klein Hornissenköniginnen siedeln sich im Frühjahr manchmal in Vogelnistkästen an, die aber eigentlich zu wenig Raum zur Entfaltung eines Hornissenstaates bieten. Bereits im Frühsommer, wenn 25 bis 30 Tiere drei bis vier Wabenetagen gebaut haben, sind die Grenzen erreicht. Dem Hornissenvolk bleibt jetzt nur die Möglichkeit, außerhalb des Kastens anzubauen oder einen neuen Standort zu suchen. In diesem Fall gehen Suchhornissen auf Erkundungsflug. Ist ein neues Quar�er gefunden, so werden dort neue Waben gebaut. Anschließend fliegen einige Arbeiterinnen mit der Königin zu dem neuen Nest. Zwischen der neuen und der alten Wabe entsteht dann ein regelrechter Pendelverkehr. Kaum ist die Brut im Stammnest geschlüp�, fliegt sie ebenfalls zum neuen Standort. Dabei s�rbt das Stammnest aus. Die verbreitete Angst vor Hornissen hat sie zu einer gefährdeten Art werden lassen. Dabei sind Hornissen sehr friedlich, wenn man einen Mindestabstand von wenigen Metern zu ihrem Nest einhält. Und obendrein sind sie sehr nützlich: ein großes Volk frist täglich etwa ein halbes Kilo Insekten. Steinkauz Uhu Eulen sehen ganz anders aus als die Vögel, die wir kennen. Mit ihren großen Augen, dem hellen Gesicht, dem an eine Nase erinnernden Schnabel, der aufrechten Haltung und ihrer nachtak�ven Lebensweise haben sie schon immer die Phantasie der Menschen beflügelt. Für die einen sind es „Hexenvögel“, für die anderen symbolisieren sie Weisheit und Tugend, und manchmal kommt beides zusammen - man denke nur an die Posteulen in den Harry-Po�erRomanen. Leider gehören sie auch zu den am meisten bedrohten Greifvögeln. Das gilt auch für die größte der heimischen Eulen, den Uhu. Sieben weitere Eulenarten gibt es hierzulande: den Steinkauz, den Schleiereule Rauhfußkauz, die Schleiereule, den Sperlingskauz, den Waldkauz und die stark bedrohte Sumpfohreule. Nur Waldkauz und Waldohreule sind noch häufiger auszumachen, besonders durch ihre typischen „huhuhu“-Rufe. Die Schleiereule und der sehr selten gewordene Steinkauz, die gerne in Menschennähe leben, werden immer mehr verdrängt. Die Kirchtürme sind vergi�ert, um die Tauben abzuhalten. Offene Scheunen und alte Dachstühle, wo Eulen unter anderem auch jagen, sind kaum noch zu finden. Mit Nistkästen kann man ein wenig abhelfen. Streuobstwiesen und kleinparzellige, von Hecken umgebene Weiden sind die Um- NAH R UN GSKET T E → Pflanze → Raupe → → Raubinsekt Insektenfresser Eule gebung, in der die meisten Eulenarten sich wohl fühlen und genügend Fu�er für sich und ihren Nachwuchs finden. Lieblingsspeise der meisten Eulen sind Mäuse. Denen lauern sie auf einem Ansitz auf, zum Beispiel auf einem Baum oder einem Zaunpfahl. Sie fressen aber auch Eidechsen, Frösche, Regenwürmer und Käfer. Weil Eulen am Ende der Nahrungske�e stehen, sind sie stark durch Pes�zide gefährdet. Was heißt das: am Ende der Nahrungske�e stehen? Die Nahrungske�e spiegelt die Beziehungen aller Lebewesen im Fressen und Gefressenwerden wider. Zum Beispiel: Pflanze - Raupe - Raubinsekt - Insektenfresser - Greifvogel. Neben Energie und Nährstoffen werden auch Schadstoffe auf jeder Stufe dieser „Fresske�e“ weitergereicht. Besonders im Fe�gewebe können sich Pes�zide und Schwermetalle anreichern. Wer am Ende dieser Ke�e steht, kann krank werden, wenn sich auf den vorhergehenden Stufen zu viele Gi�e angesammelt haben - das gilt übrigens nicht nur für Eulen, sondern auch für uns Menschen. Viele nützliche Insekten wie Hummeln, Wildbienen, Schlupf-, Falten-, Grab- und Wegwespen, Florfliegen oder Ohrwürmer helfen uns als kostenlose biologische Schädlingsbekämpfer, das ökologische Gleichgewicht in der Natur, im Garten und in der Landwirtscha� zu wahren. Außerdem spielen sie als Bestäuber eine wich�ge Rolle. Einige Arten sind sehr selten und stehen – wie manche Wildbienenarten - sogar auf der Roten Liste. Diese Insekten betreiben eine intensive Brutpflege und brauchen dafür geeignete Hohlräume, in denen sich ihr Nachwuchs ungestört entwickeln kann. In der freien Natur sind das Bohrgänge in Totholz, Steinritzen oder selbst gegrabene Gänge in Lehmtrockenhängen. Viele Insekten ziehen in bereits vorhandene Bohrgänge ein, die von Holzkäfern als Fraßgänge zurückgelassen werden. Da in unserer ausgeräumten Landscha� natürliche Nistplätze fehlen, ist das Au�ängen von Insektennisthilfen ganz besonders wich�g. Der ideale Standort ist eine sonnige, wind- und regengeschützte Lage. Ein Insektenhotel bietet auch Gelegenheit für Naturbeobachtungen. Dabei muss man keine Stecha�acken befürchten. Selbst in Terrassennähe angebrachte Nistkästen, Holunder- oder Schil�ündel stellen keine Gefahr dar. In Ruhe kann man so beobachten, wie die Bienen Baumaterial, Nahrung und Lehm zum Verschluss ihrer Brutröhren herbeischaffen. NÜTZLICHE INSEKTEN Nestbau Hummel Wildbiene Wespe Florfliege Ohrwurm Häufig werden Bauten, auch Burgen genannt, gemeinsam von Dachs und Fuchs bewohnt. In dieser Dachs- und Fuchsburg, die sich über ein enormes Areal erstreckt, ist dies der Fall. Einen Dachsbau kann man ganz einfach von einem Fuchsbau unterscheiden, weil sich in der Nähe von Dachsbauten regelmäßig so genannte Dachsabtri�e befinden. Das sind von ihm gegrabene kleine Erdlöcher, in die der Dachs seinen Kot absetzt. DACHS Der Dachs gräbt sich im Waldboden einen Bau, der einen Durchmesser von 30 Metern haben kann. In etwa fünf Meter Tiefe liegt der Wohnkessel (Kammer), der über zahlreiche Gänge mit der Oberfläche verbunden ist. Diese Gänge dienen als Ein- und Ausgänge und zur Lu�zufuhr. Im Gegensatz zum Fuchs polstert der Dachs den Kessel seines Baues mit trockenem Laub, Moos oder Farnkraut aus. Ein Dachsbau kann über Jahr- zehnte oder vermutlich sogar Jahrhunderte benutzt werden. Jede Genera�on dehnt ihn weiter aus und fügt weitere Wohnkammern hinzu. In kälteren Gegenden halten Dachse eine Winterruhe, die je nach klima�schen Verhältnissen einige Tage bis mehrere Monate dauern kann. Dachse leben in Familienverbänden. Die weiblichen Nachkommen eines Dachspaars bleiben meistens im elterlichen Bau und gründen Nachbarkammern. FUCHS Eigentlich liebt der Fuchs einsame und dichte Wälder. Heutzutage lebt er aber prak�sch in jedem Lebensraum, auch in Schrebergärten oder Parkanlagen. Die meisten Füchse bewohnen Erdbaue. Diese graben sie selbst oder sie übernehmen alte Dachsbaue. Neben dem Hauptgang gräbt der Fuchs zusätzliche Fluchtröhren, die ihm bei Gefahr ein schnelles Entkommen sichern. Die anfallende Erde wird am Ausgang nach allen Seiten verstreut, so dass sich ein fächerförmiger Wall bildet. Füchse nehmen aber auch einfache Behausungen unter Gartenhäusern, Baumstümpfen oder in Felsspalten für die Jungenaufzucht an. Die Hauptnahrung des Fuchses bilden Mäuse. Der Erfolg der Jagd hängt vom schnellen Zubeißen ab, da der Fuchs keine Krallen besitzen, um seine Beute zu halten. Zu seiner Beute zählen auch Rehkitze, Hasen und Hühnervögel. Heute hat der Fuchs eine weitere Funk�on als „Gesundheitspolizei“: Auf der Suche nach Nahrung en�ernt er �erische Opfer des Straßenverkehrs. Eichhörnchen sind hervorragende Kle�erer und leben in Wäldern und Parks. Ihr Leben spielt sich fast vollständig auf den Bäumen ab. Sie fressen Haselnüsse, Bucheckern, Fichtenzapfen, Obst und frische Triebe. Auch Klein�ere, Jungvögel, Vogeleier und Pilze werden verspeist. Im Winter legen Eichhörnchen längere Schlaf- bzw. Ruhephasen ein. Dazwischen suchen sie immer wieder Nahrung. Die krä�igen Nagezähne der Eichhörnchen wachsen zeitlebens nach und wetzen sich an harter Nahrung ab. Findet ein Eichhörnchen reichlich Nüsse, Bucheckern und Eicheln, so vergräbt es sie. Im Winter, wenn es keine frische Nahrung gibt, dienen diese Lager als Nahrungsquelle. In den Baumkronen bauen die Eichhörnchen aus Ästen und Zweigen rundliche Nester mit 30 bis 50 cm Durchmesser, die auch „Kobel“ genannt werden. Mit Moos und Gras werden sie innen dicht gepolstert. Dort schlafen sie und bringen ihre Jungen zur Welt. Normalerweise hat ein Eichhörnchen zwei Würfe pro Jahr mit jeweils etwa fünf Jungen. Zur Nahrungsaufnahme und zum Schutz werden o� Zweitnester, so genannte Scha�enkobel angelegt. Manchmal findet man Eichhörnchennester auch in Baumhöhlen oder auf Dachböden. Wenn das Eichhörnchen vergisst, wo es seine für den Winter gesammelten Vorräte vergraben hat - was schon mal passiert - dann keimen diese Samen im folgenden Frühjahr und wachsen zu einem Baum heran. Deshalb spielen Eichhörnchen eine wich�ge Rolle beim Waldau�au. Hervorragende Kle�erer Eichhörnchennest Vergessenes Fu�er Lothar und Kyrill hießen die Orkane, die 1999 und 2007 auch über den Schwäbischen Wald hinwegfegten. Lothar riss mit bis zu 200 Stundenkilometern Bäume samt ihren riesigen Wurzelballen zu Boden und pflügte regelrechte Schneisen durch den Wald. Ein Beispiel für Sturmwurf ist dieser Baum. Man hä�e ihn komple� zersägen und wegtranspor�eren können. Meistens wird das auf größeren Sturmflächen auch getan – aus Angst vor Borkenkäferbefall. Doch es ist auch interessant zu beobachten, wie sich Sturmwurfflächen renaturieren, wenn man sie einfach so lässt wie sie sind. An diesem Baum kann man es beispielha� sehen. Die aufgerissene Erde unter dem aufragenden Wurzelballen bietet der Tierwelt neue Verstecke. O� bilden sich in den Wurzellöchern kleine Tümpel, die von Wasserinsekten und Amphibien besiedelt werden. Schnell wird die nackte Erde von Gräsern, Farn und Moosen bedeckt. Vielleicht legen Fuchs oder Dachs hier später eine neue Wohnkammer an. Der Stamm des Baums wird von Insekten und Käfern besiedelt und von Pilzen zersetzt. Daneben sieht man schon das Grün junger Bäume und Sträucher. Die Fläche verändert sich von Jahr zu Jahr - auf ganz natürliche Weise, so wie in einem Urwald.