Chaos in der Erbsubstanz - Spektrum der Wissenschaft

Werbung

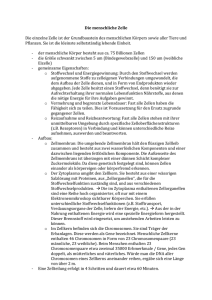

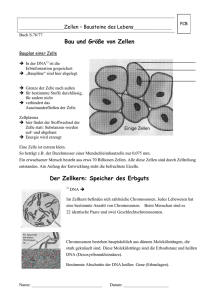

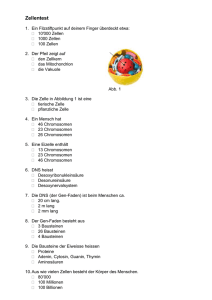

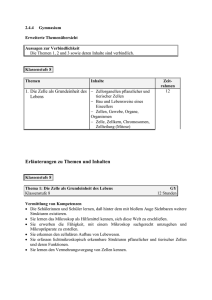

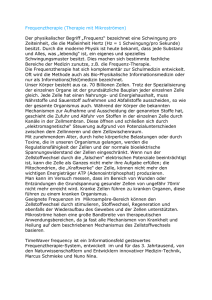

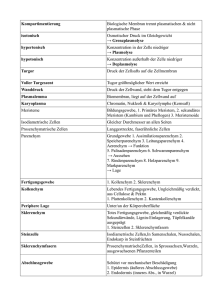

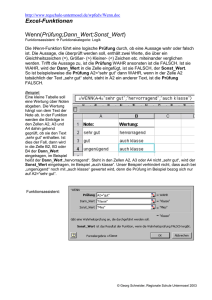

MOLEKULARE GRUNDLAGEN z Chaos in der Krebs Erbsubstanz Neue Forschungsergebnisse stellen etablierte Theorien zur Entartung von Zellen in Frage. Zugleich eröffnen sie Möglichkeiten, Tumoren Einhalt zu gebieten, bevor diese sich im Körper ausbreiten. Von W. Wait Gibbs Jeff Johnson, Hybrid Medical Animation W 12 ie entsteht Krebs? Durch Zigarettenrauchen, wür­ den wohl die meisten Leute antworten. Oder: durch zu viel Alkohol, Sonnenbaden und gegrilltes Fleisch, durch manche Viren und Asbeststaub. All diese Umweltfakto­ ren erhöhen zwar das Risiko für Krebs­ erkrankungen enorm, können jedoch nicht die eigentlichen Ursachen sein. Denn obwohl ein Großteil der Bevölke­ rung solchen Risikofaktoren ausgesetzt ist, erkrankt nur ein Bruchteil davon an einem bösartigen Tumor. Bei der eigentlichen Ursache einer Krebserkrankung muss es sich um eine gewisse Kombination von Schädigungen und Fehlern handeln, die normale ­Körperzellen in bösartige umwandelt – sprich: sie in die Lage versetzt, sich un­ gebremst zu vermehren und in entfern­ ten Körperregionen Tochtergeschwülste zu bilden. Auf dieser Ebene liegt die ­Ursache von Krebs nicht völlig im Dun­ keln. Noch vor etwa zehn Jahren meinten viele Genetiker sogar, sie endgültig einge­ kreist zu haben. Krebs – so lautete ihre Theorie – resultiert aus einer Ansamm­ lung von Mutationen in krebsassoziierten Genen, wodurch Struktur und Funktion der entsprechenden Proteine verändert werden. Dabei sind zwei Arten von Ge­ nen betroffen: r Tumorsuppressorgene, die normaler­ weise die Teilungsrate in Grenzen halten; Krebs erzeugende Mutationen inaktivie­ ren sie dauerhaft. r wachstumsstimulierende Onkogene, welche die Zellteilungsrate erhöhen; Krebs erzeugende Mutationen versetzen sie in einen dauerhaft aktiven Zustand. Keines dieser Gene ist von Natur aus ein »Krebsgen«. Alle haben ihre Aufgabe in der Zelle (siehe Kasten S. 16). Einige Wissenschaftler halten auch heute daran fest, dass Mutationen in wenigen dieser Gene der auslösende Faktor schlechthin sind – und damit die eigentliche Ursache von Krebs. Manche Forscher, darunter auch prominente Onkologen, ziehen die­ ses klassische Dogma inzwischen aber zu­ nehmend in Zweifel. Alles, was schief gehen kann Fraglos sind die Ursachen von Krebs letzt­ lich in Veränderungen der Erbsubstanz DNA zu suchen, doch steckt offenbar noch mehr dahinter. Bei der Untersu­ chung der Mechanismen, die zu Krebs führen, stießen nämlich Biologen im Zellkern auf eine Fülle ungewöhnlicher Vorgänge, wenn Zellen sich auf den Weg in die Entartung begeben. Oft gehen gan­ ze Chromosomen mit mehreren tausend Genen verloren oder treten in Überzahl auf. Abschnitte vermischen sich, Stücke werden abgetrennt und teilweise mit an­ deren Chromosomen verschmolzen. Da­ neben kommt es zu chemischen Modi­ fikationen der DNA oder ihrer Histon­ proteine, auf die das DNA-Molekül im Chromosom aufgewickelt ist. Dadurch SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II können wichtige Gene stillgelegt werden; anders als Mutationen bleiben diese Mo­ difikationen jedoch reversibel. Aus den Forschungsergebnissen der letzten Jahre haben sich mindestens drei Hypothesen herauskristallisiert, die mit dem klassischen Dogma der Krebsentste­ hung konkurrieren. Sie unterscheiden sich von ihm in der Frage, was die Initial­ zündung liefert und auf welche Verände­ rungen es bei dem jahrzehntelangen Um­ wandlungsprozess ankommt, der schließ­ lich in aggressiven Tumorzellen gipfelt. Die Verfechter dieser Hypothesen be­ zweifeln die vorherrschende Ansicht, Krebs sei das Produkt exakt definierter genetischer Zustände. Sie halten es für sinnvoller, ihn als das Ergebnis eines cha­ otischen Prozesses aufzufassen, einer Ver­ quickung von Murphys Gesetz – »Alles, was schief gehen kann, geht schief« – mit Darwins Selektionstheorie – »Im Kampf ums Dasein überleben und gedeihen nur die Bestangepassten«. Riskantes Altern Eine tragfähige Theorie müsste erklären, weshalb Krebs vor allem eine Krankheit des höheren Alters ist, aber eben nicht alle Menschen heimsucht. Die Wahr­ scheinlichkeit, dass ein Siebzigjähriger die gefürchtete Diagnose erhält, ist im­ merhin hundertmal höher als bei einem Neunzehnjährigen. Trotzdem werden die meisten Menschen alt, ohne an Krebs zu erkranken. Um den Organismus über ein acht­ zigjähriges Menschenleben funktionsfä­ hig zu erhalten, müssen schätzungsweise über 100 Billionen, vielleicht mehr als 10 Billiarden Zellen kooperieren. Wenn jede dieser Zellen zur Tumorzelle werden kann, weshalb entwickelt dann nur weniger als die Hälfte der Bevölkerung Krebserkrankungen, die zu Lebzeiten di­ agnostiziert werden? Eine mögliche Erklärung ist, dass Zel­ len für eine Krebskarriere einige außerge­ wöhnliche Fähigkeiten erwerben müssen. »Fünf bis sechs regulatorische Systeme Die verdoppelten Chromosomen folgen während der Zellteilung einer komplexen Choreografie. Fehltritte, durch die Chromosomen beschädigt werden oder in die falsche Tochterzelle gelangen, könnten nach neueren Vorstellungen erste entscheidende Ereignisse bei der Krebsentstehung sein. r 13 MOLEKULARE GRUNDLAGEN z müssen außer Kraft gesetzt werden«, be­ tont Robert A. Weinberg vom Whitehead Institute am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. In einem Übersichtsartikel Ende 2002 vertraten er und William C. Hahn vom Dana Faber Cancer Institute in Boston die Auffas­ sung, dass jeglicher lebensbedrohliche Krebs mindestens sechs charakteristische Fähigkeiten aufweist. (Weinberg ist ein Verfechter der klassischen Theorie der Krebsentstehung; trotzdem stimmen eini­ ge der wichtigsten Vertreter der neuen Hypothesen ihm in diesem Punkt zu.) Zunächst einmal teilen sich Krebs­ zellen auch in Situationen, in denen nor­ male Zellen zunächst auf ein bestimmtes chemisches Signal, zum Beispiel von einer verletzten Nachbarzelle an einer Wunde, zu warten pflegen. Offenbar imitieren sie für sich irgendwie diese wachstumsför­ dernden Signale (siehe Kasten rechts). Umgekehrt ignorieren sie Befehle, ihre Teilungsaktivität einzustellen. Solche Aufforderungen erhalten sie zum Beispiel vom umliegenden Gewebe, das vom wachsenden Tumor bedrängt wird, oder von ihren zelleigenen Alterungsmecha­ nismen. Stufe sechs bedeutet höchste Lebensgefahr Alle Krebszellen zeigen irgendwelche schwerwiegenden Anomalien oder Schä­ den im Erbgut. Hinzu kommt, dass in ei­ nem Tumor zahlreiche Zellen nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstof­ fen versorgt werden. In solchen Situatio­ nen springt in normalen Körperzellen ein Selbstzerstörungsprogramm an. Tumor­ zellen hingegen gelingt es auf irgendeine Weise, sich dem »programmierten Zell­ tod« zu entziehen (siehe Beitrag S. 28). Mehr noch: Sie senden Signale aus, die zum Einsprossen von Blutgefäßen in das Tumorareal führen und so die Infrastruk­ tur für weiteres Wachstum schaffen. Eine weitere besondere Eigenschaft praktisch aller Krebszellen ist ihre poten­ zielle Unsterblichkeit. Normale mensch­ liche Zellen stellen in einer Kultur nach etwa fünfzig bis siebzig Teilungsrunden ihre Vermehrung ein. Diese Zahl an Tei­ lungsschritten ist mehr als ausreichend, um einen Menschen hundert Jahre oder länger am Leben zu erhalten. Da nun die Mehrzahl der Zellen in einem Tumor an ihren – noch zunehmenden – geneti­ schen Defekten rasch zu Grunde geht, müssen sich die Überlebenden unaufhör­ lich teilen, damit der Tumor überhaupt an Masse zulegt. Ein Mechanismus, der die Zahl möglicher Teilungen begrenzt, betrifft die Telomere, die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen. Sie schrumpfen gewöhnlich bei jeder Tei­ lungsrunde. Krebszellen können dem un­ ter anderem gegensteuern. Tumoren, deren Zellen diese insge­ samt fünf Fähigkeiten erworben haben, können große gesundheitliche Probleme verursachen, stellen aber meist noch keine tödliche Gefahr dar. Wirklich lebensbe­ drohlich werden sie, wenn es ihren Zellen gelingt, über die natürlichen Gewebe­ grenzen hinweg in benachbarte Areale ein­ zudringen, sich im ganzen Körper auszu­ breiten und an entfernten Stellen Tochter­ geschwülste – Metastasen – zu bilden. In­ vasiv wachsende Tumoren, die noch lokal begrenzt sind, lassen sich gewöhnlich auch noch chirurgisch entfernen. Auf das Kon­ to tückischer Metastasen gehen jedoch neun­zig Prozent aller Krebstodesfälle. Zwar erwerben anscheinend nur eini­ ge wenige Zellen eines Tumors die Fähig­ keit, sich aus dem ursprünglichen Ver­ band zu lösen, im Blutstrom treibend ein IN KÜRZE r Krebs ist eine genetische Erkrankung. Veränderungen an der Erbsubstanz DNA können eine Zelle mit »übernatürlichen« Fähigkeiten ausstatten – zum Beispiel überall im Körper zu gedeihen und sich unbegrenzt zu teilen. r Lange Zeit galt die Mutation einer relativ begrenzten Anzahl krebsassoziierter Gene als entscheidender Schritt bei der Umwandlung normaler Zellen in Tumor­ zellen. Neuere Hypothesen stellen diese Sichtweise jedoch in Frage. r Wenn Kopier- und Reparatursysteme für die DNA versagen – so die eine Hypo­ these –, häufen sich in kurzer Zeit tausende Mutationen an. Nach einer weiteren Hypothese bringt der Ausfall einiger weniger »Mastergene« die Chromosomen und ihre Organisation durcheinander, was gefährliche Konsequenzen hat. Eine dritte Gruppe von Wissenschaftlern vermutet, dass eine Veränderung der Chromosomenzahl in der Zelle der erste Schritt auf dem Weg zum Krebs ist. 14 anderes Organ zu erreichen und dort tat­ sächlich eine neue Zellkolonie zu be­ gründen. Doch zum Zeitpunkt der Diag­ nose hat Krebs bereits oft metastasiert: in den USA bei Lungen-, Darm- und Brust­ krebs in 72, 57 beziehungsweise 34 Pro­ zent der Fälle. Die Prognose ist in diesem Stadium meist ungünstig. Eine Hand voll Mutationen Vorstadien von Krebs könnten früher dia­ gnostiziert werden, wenn es gelänge, die Etappen der Krebskarriere nachzuvollzie­ hen, wenn der Angriff einer karzinogenen Substanz oder ein zufälliges biochemi­ sches Missgeschick sie erst einmal gestar­ tet hat. Über die Eigenschaften entarteter Zellen am Ende des Wegs besteht zwar weitgehend Einigkeit, aber die treibenden Kräfte und die Reihenfolge der Schritte dorthin sind heftig umstritten. Die vorherrschende Ansicht seit mehr als 25 Jahren lautete, dass Tumoren in Schüben von Mutation und Expansion wachsen. DNA-Schäden inaktivieren oder verkrüppeln beispielsweise ein Tumorsup­ pressorgen, wie Rb, p53 und APC, wo­ durch Proteine wegfallen, die normaler­ weise die Integrität des Erbguts sichern und die Teilungsaktivität der Zellen re­ gulieren. Alternativ kann eine initiale Mu­ tation die Aktivität eines Onkogens – wie BRAF, c-fos oder c-erbb3 – erhöhen, des­ sen Protein die Teilung der Zelle fördert. Die veränderten Krebsgene verleihen der Zelle eine oder zwei spezielle Fähigkeiten, wodurch sie sich schneller vermehrt als ihre normalen Nachbarn. Die Zelle gibt mit ihrem Erbgut die Mutationen an ihre Tochterzellen weiter, die sich als Klon bis an ihr Limit vermehren. Irgendwann kommt es zufällig zu einer Mutation in ei­ nem anderen Krebsgen, die eine weitere regulatorische Schranke beseitigt und ei­ nen erneuten Wachstumsschub zulässt. In normalen Zellen ist jedes Chromo­ som zweifach vorhanden; das eine stammt von der Mutter, das andere vom Vater. Damit ist auch jedes Gen in zwei Exemp­ laren vertreten – abgesehen von denen auf dem ungleichen Geschlechtschromoso­ menpaar des Mannes. Um ein Onkogen permanent zu aktivieren, genügt es, wenn ein Exemplar mutiert. Um ein Tumor­ suppressorgen dauerhaft auszuschalten, müssen hingegen beide Exemplare betrof­ fen sein. Vier bis zehn Mutationen in den richtigen Genen können jede Zelle in eine Tumorzelle umwandeln – zumindest der Standardtheorie nach. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II Im Uhrzeigersinn von oben rechts: Chris Jones, Corbis; Peter Lansdorp, Universität von British Columbia; Science Photo Library; Frank Lynch, Qualtech Molecular Laboratories; Andrejs Liepins / SPL; CNRI / SPL; SPL Sechs teuflische Eigenschaften von Krebszellen 1 Zellteilung auch ohne externe Wachstumssignale Die meisten normalen Zellen warten auf externe Befehle, bevor sie sich teilen. Viele Krebszellen (Bild) stimulieren sich selbst mit imitierten Wachstumssignalen. 2 Wachstum trotz Stoppsignal der Nachbarzellen Der wachsende Tumor (gelblich) bedrängt das Nachbargewebe. Dessen Zellen geben Botenstoffe ab, die eine weitere Vermeh­ rung verhindern sollen. Zellen eines bösar­ tigen Tumors ignorieren diese Signale. 3 5 Umgehen des Selbstzerstörungsprogramms Gesunde Zellen können sich höchstens siebzigmal teilen. Krebszellen unterlau­ fen die Systeme, welche die Gesamtzahl der Teilungen begrenzen, bewahren etwa die Telomere (gelb) an den Enden der Chromosomen (blau). Häufen sich zu viele DNA-Schäden an, wird in normalen Zellen meist ein Selbstmord­ programm aktiviert. Krebszellen (violett) umgehen es, werden aber gelegentlich doch von Immunzellen (orange) zur Selbst­ zerstörung gezwungen. 4 6 Stimulation des Blutgefäßwachstums SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT Invasion und Bildung von Metastasen Ein Tumor wird gewöhnlich erst dann ­ lebensbedrohlich, wenn er die Mechanis­ men inaktiviert, die sein Wachstum auf sein Herkunftsgewebe beschränken. Einige abgesiedelte Zellen bilden Tochter­ geschwülste (orange und gelb), die schließlich auch lebenswich­tige Organ­ systeme beeinträchtigen. Tumoren benötigen Sauerstoff und Nähr­ stoffe, um größer zu werden. Sie veranlas­ sen nahe gelegene Blutgefäße, neue Verzweigungen (braune Streifen) zu bilden und in die wachsende Gewebemasse einzusprossen. Praktisch universell anerkannt wurde diese Theorie, weil sie experimentelle Be­ obachtungen an genetisch veränderten Mäusen und Kulturen menschlicher Zel­ len sehr gut erklärt. Moderne Techniken erlauben es jedoch inzwischen, dem le­ benden Menschen entnommene Krebs­ zellen und ihre Vorstufen direkt auf Ver­ änderungen ihres Erbguts zu untersu­ chen. Viele neuere Befunde passen nicht zu der Vorstellung, dass Mutationen eini­ ger spezieller Gene der Ursprung aller Krebserkrankungen sind. Im April 2003 beispielsweise berich­ teten Muhammad Al-Hajj von der Uni­ versität von Michigan in Ann Arbor und seine Kollegen, sie hätten auf mensch­ lichen Brustkrebszellen, die neue Tumo­ ren – sprich Metastasen – zu bilden ver­ mochten, charakteristische »Marker« Gewinn potenzieller Unsterblichkeit identifiziert. Nur etwa hundert dieser Zellen, ins Blut injiziert, reichten aus, um in einer Maus den Krebs neu wuchern zu lassen (die verwendeten Tiere stoßen art­ fremdes Gewebe nicht ab). Wählten die Wissenschaftler hingegen Zellen aus den gleichen bösartigen Brusttumoren, aber ohne diese speziellen Marker, passierte nichts – selbst bei zehntausenden injizier­ ten Zellen auf einmal. Abtrünnig sind nur wenige Die isolierten aggressiven Zellen stellten nur einen winzigen Bruchteil der jeweili­ gen Tumormasse dar. »Dies ist die erste tu­ morinitiierende Zell-Linie, die aus einem soliden Tumor isoliert wurde«, kommen­ tiert John E. Dick, Biologe an der Uni­ versität Toronto, der entsprechende Zell­ typen bei Leukämien, also Blutkrebs, iden­ q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II tifiziert hat. Interessanterweise, so Dick, verursache also nur ein ganz geringer ­An­teil der Zellen in einem Krebsherd das invasive Wachstum und die Metastasie­ rung – und damit Leiden und Tod des Pa­ tienten. Sollte sich diese Annahme gene­ rell für Tumorerkrankungen bei Menschen bewahrheiten, könnte das für die Muta­ tionstheorie Probleme aufwerfen. Denn wenn Krebs seine Überlegenheit durch Mutationen erhält, die ja von jeder Zelle an all ihre Nachkommen vererbt werden – sollten dann nicht alle einer »Sippe« die gleichen Fähigkeiten aufweisen? Tatsächlich handelt es sich bei den meisten Tumoren nicht um homogene Ansammlungen identischer Zellen. Ge­ nauere Analysen förderten eine erstaunli­ che genetische Vielfalt zu Tage: Manche menschlichen Tumorzellen haben sich 15 MOLEKULARE GRUNDLAGEN z von ihren normalen Vorläufern – und selbst von ihren Schwesterzellen – gene­ tisch schon so weit entfernt, dass man ge­ radezu von einer anderen Spezies spre­ chen könnte. Einige wenige krebsassoziierte Gene, darunter p53, sind zwar – wie es aus­sieht – sehr wohl bei der Mehrzahl der Tumo­ ren mutiert. Viele andere Krebsgene aber sind nur bei manchen Krebsarten, einem Teil der Patienten oder höchstens weni­ gen Zellen in einem Tumor verändert. David Sidransky und seine Mitarbei­ ter von der Medizinischen Fakultät der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (Maryland) beispielsweise haben die DNA von 476 Tumoren verschiedenster Art untersucht. Das Onkogen BRAF er­ wies sich bei zwei von drei papillären Schilddrüsenkarzinomen als mutiert, je­ doch nicht bei mehreren anderen Krebs­ arten des gleichen Organs. Merkwürdige Inkonsistenzen Bei einigen der am häufigsten mutierten Krebsgene zeigen sich zudem merkwür­ dig inkonsistente Effekte. Die Gruppe um Bert E. Vogelstein an der Johns-Hop­ kins-Universität fand heraus, dass die gut untersuchten Onkogene c-fos und c-erbb im Tumorgewebe erstaunlicherweise we­ niger aktiv sind als in benachbarten nor­ malen Geweben. Das Tumorsuppressor­ gen Rb hingegen ist in manchen Darm­ karzinomen nicht etwa inaktiviert, sondern überaktiv. Noch perverser: Es schützt diese Tumoren damit offenbar von dem programmierten Selbstmord. Erschüttert wurde auch die »ZweiTreffer«-Hypothese, nach der beide Ex­em­plare eines Tumorsuppressorgens aus­ geschaltet werden müssen, damit ihre ­zügelnde Wirkung entfällt. In einigen Tumoren sind aber überhaupt keine Gene dieser Art mutiert, lediglich ihre Produktivität ist vermindert, was aber of­ fenbar ausreicht, um die Zellen in die maligne Entartung zu treiben. Diesen Ef­ fekt haben Forscher inzwischen bei mehr als einem Dutzend Tumorsuppressorgene beobachtet, und für viele weitere erwar­ ten sie es. Offenbar ist es eine Überver­ einfachung, nur nach der reinen Anoder Abwesenheit eines Genprodukts zu fragen. Die Dosis macht’s. Neben Genmutationen untersuchen die Wissenschaftler heute verstärkt andere Krebs erzeugende Mutationen: Streckennetz mit Lücken WNT Forscher haben bislang weit über hundert Gene identifiziert, die je nach Tu­ morart häufig mutiert sind. Nach der klassischen Theorie sind alle Protei­ ne, die von diesen Tumorsuppressorgenen (rote Kreise) und Onkogenen (grüne Kreise) stammen, in komplexe biochemische Regelkreise einge­ bunden, welche die Teilungsrate und Lebensdauer der Zellen steuern. Mutationen, die Elemente dieses Systems inaktivieren (Kreuze) oder überstimulieren (Pfeile), führen zur Umwandlung in eine Tumorzelle. Ver­ suche zu klären, welche Genmutationen für die Entstehung eines Tumors notwendig und hinreichend sind, scheiterten bisher an der schieren Zahl der krebsassoziierten Gene, von denen hier nur einige aufgeführt sind. Frizzled Disheveled GSK3β APC β-Catenin TGF-β TCF Nach: »A Subway Map of Cancer Pathways« von William C. Hahn und Robert A. Weinberg in: Nature Reviewes Cancer, Mai 2002; online unter www.nature.com/nrc/journal/v2/n5/weinberg–poster; © 2002 Macmillan Magazines Ltd.; Abdruck genehmigt TGF-βR SMADs INK4B RB INK4A TERT CYCD-CDK4 ARF MDM2 Zelle wird »unsterblich« LT p53 CYCE-CDK2 WAF1 Proteinkonzentrationen verändern sich Stoffwechsel und Verhalten der Zelle verändern sich MEK RAF RSK PTEN PP2A eIF4E Noch im Bau: GRB2-SOS Genetische Übersichtskarten für … TOR Wachstums­ faktor 16 RTK PI3K G-Protein Cytokin GPCR ALT Zelle zerstört sich selbst BAX MAPK RAS Zelle teilt sich E2Fs AKT ST r Gefäßneubildung in Tumoren r Metastasierung r Umprogrammierung von Nachbar zellen zur Kollaboration mit dem Tumor r Destabilisierung der Chromosomen r Unterlaufen der Immunabwehr SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II Abweichungen bei den Chromosomen können mit einem Schlag die »Gendosis« vieler tausend Gene verändern. Der Kern einer weiblichen menschlichen Zelle enthält 23 als Paar vorhandene Chromosomen (Ausschnitt oben). In einer Krebszelle (unten) tragen manche von ihnen zusätzliche Teile, die von anderen Chromosomen stammen (mehrfarbiges Stäbchen am linken Bildrand). Manchen wiederum fehlen einzelne Arme (königsblau) oder sie sind in falscher Anzahl vorhanden (gelbgrün). Labor im Januar 2003 ein, dass die Mu­ tation krebsassoziierter Gene nicht die ganze Wahrheit sein kann. »Die entschei­ dende Frage lautet: Was ist zuerst da, Mutation oder Aneuploidie?« Mindestens drei verschiedene Ant­ worten werden derzeit diskutiert. Nen­ nen wir sie das modifizierte Dogma, die Hypothese der frühen Instabilität und die Nur-Aneuploidie-Hypothese. Erfreu­ licherweise scheinen sich die drei Model­ le einander anzunähern, je mehr sie den jeweils neuen experimentellen Befunden angepasst werden. Mechanismen, welche die Konzentration eines Proteins in der Zelle dramatisch ver­ ändern können. Dazu gehören der Ver­ lust oder die Verdopplung ganzer Chro­ mosomen oder ihrer Teile, auf denen kri­ tische Gene liegen, aber auch veränderte Pegel regulatorischer Proteine, welche die Ausprägung von Genen beeinflussen. Selbst so genannte epigenetische Effekte werden in Betracht gezogen, also reversib­ le Modifikationen im Bereich des Gens, die es beispielsweise abschalten können. All diese Phänomene kommen praktisch ubiquitär bei etabliertem Krebs vor. »Bei den meisten soliden Tumoren des Erwachsenenalters möchte man mei­ nen, im Zellkern hätte eine Bombe ge­ zündet«, erläutert Hahn. »Große verket­ tete Fragmente verschiedener Chromoso­ men, daneben überzählige oder völlig fehlende Chromosomen.« Zündender Mutationsschub? Die modifizierte Form des klassischen Dogmas greift eine Idee auf, die Lawrence A. Loeb, heute an der Universität von Washington in Seattle, schon 1974 for­ muliert hat. Er und andere Genetiker schätzten, dass im Laufe eines Menschen­ lebens pro Zelle durchschnittlich nur ein einziges Gen von einer bleibenden zufälli­ gen Mutation betroffen wird. Vorausset­ zung für die Entstehung eines Tumors sei demnach, so Loeb, eine dramatisch er­ höhte Mutationsrate – etwa durch den Einfluss karzinogener Substanzen oder re­ aktionsfreudiger Radikale, vielleicht auch durch Fehlfunktionen in der Zellmaschi­ nerie, die DNA vermehrt und repariert. »Dies ist wahrscheinlich richtig«, stimmt Hahn zu, »andernfalls würden nie genü­ gend Mutationen zusammenkommen, um eine normale Zelle in eine Tumorzelle zu verwandeln.« Loeb glaubt, dass früh in der Ent­ wicklung eines Tumors eine enorme Zahl von Mutationen auftritt – etwa 10 000 bis 100 000 pro Zelle. Er räumt jedoch ein, dass es bislang noch kaum Beweise für diese Hypothese gibt. Die Zahl zufälliger Mutationen zu bestimmen ist allerdings auch äußerst aufwendig. Dazu muss das Erbgut verschiedener Zellen Buchstabe für Buchstabe verglichen werden, was erst seit kurzer Zeit mithilfe neuer biotechno­ logischer Methoden möglich ist. Das modifizierte Dogma stellt also der seit langem akzeptierten klassischen Sicht­ weise lediglich ein Kapitel voraus. Der entscheidende Aspekt bleibt die Mutation von Genen, die den Tumorzellen einen Wachstumsvorteil bescheren. Derangierte und instabile Chromosomen sind auch in diesem Modell lediglich Begleiterschei­ nungen des Umwandlungsprozesses. Von Christoph Lengauer und seinem Kollegen Vogelstein – beide bekannte Chromosomen-Tohuwabohu Bisher besteht noch keine Einigkeit über einen Sammelbegriff für die verschie­ denen Chromosomen-Aberrationen in Krebszellen. Der dafür verwendete Be­ griff »Aneuploidie« bezeichnete früher nur Abweichungen in der Anzahl ganzer Chromosomen. Seit einiger Zeit wird er auch in einem weiteren Sinne gebraucht und schließt dann Chromosomen mit fehlenden, zusätzlichen oder vertausch­ ten DNA-Fragmenten ein. In eben die­ sem Sinne benutze auch ich ihn. Schon vor etwa hundert Jahren beob­ achtete der deutsche Biologe Theodor Bo­ very in Würzburg ein auffälliges Missver­ hältnis mütterlicher und väterlicher Chro­ mosomen in Krebszellen. Er spekulierte sogar, dass darin die Ursache für Krebs lie­ gen könnte. Ein wiederkehrendes Muster im chromosomalen Chaos der Tumorzel­ len konnten Forscher in der Folge freilich nicht entdecken, denn das Erbgut – das SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT Hesed M. Padilla-Nash und Thomas Ried, National Cancer Institute r Genom – einer typischen Krebszelle ist nicht bloß aneuploid, sondern dazu noch instabil und verändert sich innerhalb we­ niger Teilungsschritte. Boverys Idee wurde daher aufgegeben, als die Suche nach ­Onkogenen Früchte zu tragen begann. Aneuploidie und massive genomische In­ stabilität galten fortan als Folgen, nicht als Ursachen des Tumorwachstums. Trotz zwei Jahrzehnten Forschung ist die Onkogen-Tumorsuppressor-Hypo­ these jedoch ebenfalls an der Aufgabe ge­ scheitert, einen bestimmten Satz von Mutationen zu definieren, die bei den häufigsten und gefährlichsten Krebsarten regelmäßig auftreten. Die Liste krebsas­ soziierter Gene umfasst inzwischen über hundert Onkogene und 15 Tumorsup­ pressorgene. »Die Zahl dieser molekula­ ren Marker wächst immer schneller,« konstatierten Weinberg und Hahn in ih­ rem erwähnten Übersichtsartikel. »Es ist denkbar, dass jeder einzelne Tumor ein­ zigartig ist, was das Muster seiner geneti­ schen Unordnung anbelangt.« Hahn, der zusammen mit Weinberg erstmals artifizielle Tumoren mittels mu­ tierter Krebsgene erzeugt hatte, räumte bei einem Interview in seinem Bostoner q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II 17 MOLEKULARE GRUNDLAGEN z Vier Theorien zur Entstehung von Krebs pothesen an Publizität gewonnen. Die eine modifiziert die klas­ sische Theorie dahingehend: Ein Fehler in den Vorläuferzellen des Tumors soll bewirken, dass sich Mutationen darin stark an­ häufen. Zwei weitere Hypothesen richten ihr Augenmerk auf Tumorsuppressorgene 2 Mutationen Klassisches Dogma Die jahrzehntelang weithin akzeptierte Theorie zur Entstehung von Krebs besagt, dass durch Mutationen weniger spezieller Gene Tumorsuppressorproteine eliminiert und Onkoproteine über­aktiv werden. In der letzten Zeit haben drei alternative Hy­ p53 APC 1Karzinogene Umweltfaktoren RB wie etwa UVLicht oder Zigarettenrauch verändern die DNA-Sequenz einiger Gene, darunter auch krebsassoziierter Gene. BRAF c-fos Onkogene Durch inaktivierende in Tumor­ suppressorgenen können deren wachstumshemmende Proteine verschwinden, so­dass die Zelle sich einfach weiterteilt. 3 OnkogenenOnkoproteine Mutationen in können überaktive entstehen lassen, sodass sich die Zellen in Situationen vermehren, wo sie sonst ruhten. c-erbb3 Modifiziertes Dogma 1 Etwas inaktiviert mindestens eines der Gene, die zur korrekten Synthese und Repara­ tur der DNA erforderlich sind. DNAReparaturgen 2 Mutationen Bei der Zellteilung entstehen zufällige , die nicht repariert werden können und sich nun zu Zehntausenden anhäufen. Irgendwann sind auch krebs­ assoziierte Gene betroffen. Frühe Instabilität 1 »Mastergen« Etwas inaktiviert mindestens ein , das für den korrekten Ablauf der Zellteilung nötig ist. 2 Bei der Verdopplung der Chromosomen und ihrer Verteilung auf die Tochterzellen kommt es zunehmend zu Fehlern. Einige Zellen erhalten Chromosomen in abnormer Zahl oder mit fehlenden oder überzähligen Stücken. Die »Dosis« vieler Gene verändert sich durch die Gewinne und Verluste. 1 Nur-Aneuploidie Durch einen Fehler bei der Zellteilung entsteht eine aneuploide Zelle. 18 2 Ein falsch zugeordnetes, aber auch ein verkürztes oder verlängertes Chromosom verändert die Dosis vieler tausend Gene. Kooperierende Enzyme, die DNA kopieren oder reparieren, zeigen Ausfälle. Die meisten aneuploi­ den Zellen sterben ab. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II die »Aneuploidie« – Veränderungen in der Anzahl und im Aufbau der Chromoso­ men. Sie könnte das Erbgut schon früh destabilisieren und dann zur Mutation Darmkrebsspezialisten – stammt hin­ gegen die Hypothese, die chromosomale Instabilität könne bereits dicht am An­ fang stehen. Durch fortwährende Selekti­ on der schneller wachsenden Zellen, wel­ che die anderen überwuchern, entstünde eine gutartige Geschwulst, die sich später in einen invasiven und metastasierenden Tumor umwandeln kann. ­ ekannter Krebsgene führen. Alternativ b könnte sie über verschiedenartigste Me­ chanismen allein zur Bildung von Tumo­ ren führen. 4 Der Überschuss an Onkoproteinen und der Mangel an Tumorsuppressorproteinen lässt die mutierten Zellen wuchern. 5 Nach vielen Zyklen von Mutation und weiterer Expansion entzieht sich eine Zelle in der Tumormasse jeglicher Kontrolle. Ihre Nachkommen dringen in benachbarte andere Gewebe ein. 3 Wie beim klassischen Dogma werden dadurch Tumorsuppressor­ proteine eliminiert und Onkoproteine aktiviert, sodass der Selbstzerstö­ rungsmechanismus der Zelle außer Kraft gesetzt, der »programmierte Zelltod« verhindert wird. 3 Mit der Zeit fällt die Konzentration von Suppressorproteinen unter eine kritische Schwelle. Überzählige Onkogene erhöhen den Gehalt an Onkoproteinen auf gefährliche Werte. 6 Schließlich gelangen Krebszellen ins Blut und damit an entfernte Körperstellen, wo sie zu Tochterge­ schwülsten heranwach­ sen und dann auch lebenswichtige Funk­ tionen beeinträchtigen. 3 Einige wenige überleben. Bei den folgenden Zellteilungen entstehen weitere aneuploide Zellen mit immer wieder verän­ derten Eigenschaften. 5 4 Schließlich erwirbt mindestens eine Zelle, wenn die Mixtur der Chromosomen-Fehler es erlaubt, eine oder mehrere der teuflischen Fähigkeiten von Krebszellen. Sie vermehrt sich zu einem präkanzerösen Tumor. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II Christy Krames Über Jahre oder Jahrzehnte erwer­ ben solche Tumorzellen allmählich die Fähig­ keit, in anderes Gewe­ be einzudringen. Meister der Instabilität Dieser Hypothese zufolge gibt es eine Reihe von »Mastergenen«, deren Funkti­ on für die korrekte Reproduktion einer Zelle unverzichtbar ist. Wird nur eines dieser Gene ausgeschaltet – sei es durch Mutation oder durch epigenetisches Still­ legen –, gerät die sorgfältige Choreografie durcheinander, nach der eine Zelle ihre Chromosomen sortiert und auf die bei­ den künftigen Tochterzellen aufteilt. Das Ergebnis ist eine Aneuploidie. Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit, eines der beiden Exemplare eines beliebigen Gens zu verlieren, auf das 100 000fache. Bei ­einem Tumorsuppressorgen kann dies schon den kompletten Funktionsverlust bedeuten, entweder weil das Pendant be­ reits mutiert ist oder aber weil ein Exem­ plar alleine den Verlust doch nicht aus­ gleichen kann. Sowohl Lengauer als auch Vogelstein sind jedoch noch der Auffas­ sung, dass es zur Mutation einiger Krebs­ gene kommen muss, bevor ein bösartiger Tumor entsteht. Zusammen mit Martin A. Nowak und Natalia L. Komarova vom Institute for Advanced Study in Princeton publi­ zierten sie im Dezember 2002 eine ma­ thematische Analyse, die ihre Hypothese auf nicht ererbten Darmkrebs anwendet. Selbst wenn es im menschlichen Erbgut nur ein halbes Dutzend Mastergene ge­ ben sollte, ist es demnach sehr wahr­ scheinlich, dass eines davon inaktiviert wird, bevor ein bestimmtes Krebsgen eine Mutation erleidet. So aufschlussreich diese Berechnun­ gen auch sein mögen – letztlich überzeu­ gend ist nur der empirische Beweis. Die Ergebnisse einiger aktueller Studien stüt­ zen tatsächlich die Annahme, dass es be­ reits früh in der Entstehungsgeschichte von Tumoren zur Instabilität des Erbguts kommt. Lengauer und seine Mitarbeiter bei­ spielsweise haben Kolonadenome unter­ sucht; das sind zunächst gutartige Darm­ polypen, die zu bösartigen – malignen – Geschwulsten entarten können. Bei 19 MOLEKULARE GRUNDLAGEN z neunzig Prozent der Polypen gab es in mindestens einem Chromosom fehlende oder zusätzliche Abschnitte. Bei mindes­ tens der Hälfte fehlte der lange Arm von Chromosom 5, auf dem das Tumorsup­ pressorgen APC sitzt. Dessen Zusam­ menhang mit der Entstehung von Darm­ krebs ist schon länger bekannt. Andere Forscher fanden ähnliche Abweichungen bei Krebsvorstufen des Magens, der Spei­ seröhre und der weiblichen Brust. Weiter ohne Boxenstopp Aber auch die Hypothese der frühen ge­ nomischen Instabilität ist noch nicht in allen Punkten konsistent. Wie ist es bei­ spielsweise zu erklären, dass Zellen mit instabilen Chromosomen rascher wach­ sen als ihre gesunden Nachbarn? Unter normalen Bedingungen würde ihnen dies vermutlich nicht gelingen, vermutet der Immunologe Jarle Breivik von der Universität Oslo. In einer »Kampfzone« ­hingegen, wo Karzinogene oder andere Stressfaktoren den Zellen immer wieder aufs Neue zusetzen, stellen normale Zel­ len ihre Teilungsaktivität ein, bis sie ihre DNA-Schäden repariert haben. Gene­ tisch instabile Zellen, mit ihren bereits defekten DNA-Reparaturmechanismen, ignorieren dagegen den Schaden, teilen sich weiter und gewinnen so die Ober­ hand, meint Breivik. Er zitierte ein Experiment, bei dem Lengauer und seine Kollegen mensch­ liche Zell-Linien toxischen Konzentra­ tionen eines häufigen Karzinogens aus gebratenem Fleisch ausgesetzt hatten. Die wenigen überlebenden Zellen waren nicht nur resistent, sondern auch schon vorher genetisch instabil. Doch was bringt überhaupt die Chromosomen ins Straucheln? Bisher ist noch kein Mastergen sicher identifiziert, wenn auch einige Kandidaten in die en­ gere Wahl kommen. German A. Pihan an der Medizinischen Hochschule der Uni­ versität von Massachusetts in Worchester hat mit seinen Mitarbeitern in einer im März 2003 publizierten Studie ein mög­ licherweise wichtiges Indiz veröffentlicht. Sie untersuchten 116 Tumoren aus Ge­ bärmutterhals, Prostata und Brustdrüse, die rechtzeitig – vor dem Eindringen in benachbartes Gewebe – entfernt worden waren. Bei 30 bis 72 Prozent dieser prä­ malignen Tumoren fanden sie defekte Centrosomen: Diese Strukturen dienen bei der Zellteilung dazu, die jeweils vor­ her verdoppelten Chromosomen säuber­ lich auf die künftigen Tochterzellen auf­ zuteilen. Daher ist es kaum verwunder­ Krebstheorien – Boveri 1926 Hermann J. Muller beobach­ tet, dass Zellen durch Röntgen­ strahlung mutieren. 1951 Muller unterbreitet seine Hypothe­ se, nach der eine Zelle über mehrere Mutations­ schritte zur Krebszelle wird. 1914 Theodor Boveri vermutet, dass Chromo­ somen-Aberrationen zu Krebs führen. 1915 1920 1925 1930 lich, dass die meisten dieser Zellen aneuploid waren. Noch ist die Erfor­ schung der Gene im Fluss, die für das Entstehen und Funktionieren der Cen­ trosomen verantwortlich sind. Jedes aber könnte ein Mastergen sein. Epimutationen – ein neuer Ansatz frank lyko, deutsches krebsforschungszentrum heidelberg Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin – so heißen die vier Hauptbau­ großen Rätseln: Obwohl bei manchen Zellen offensichtlich eini­ steine der Erbsubstanz DNA. In ihrer Abfolge im Molekül ist die ges schief lief, konnten sie oft keine direkten Schäden im Erbgut Erbinformation verschlüsselt. Doch es gibt quasi noch einen entdecken. Die Antwort kam von der Epigenetik: Viele Krebs­ fünften im Bunde: das 5-Methylcytosin. Diese Variante ist das zellen unterscheiden sich im Methylierungsmuster sehr deutlich Ergebnis einer kleinen chemischen Modifizierung des Cytosins: von gesundem Gewebe. Sie tragen so genannte Epimutationen. Es bekam eine Methylgruppe angehängt. Die DNA-Methylie­ Dies macht sich besonders dramatisch bemerkbar, wenn etwa rung ist von enormer Bedeutung: Sie erzeugt fest eingebaute Tumorsuppressorgene betroffen sind und stillgelegt werden. Sperren und verändert so den Zugang zur DNA. Nicht benötigte Das Abschalten dieser wichtigen Kontrollinstanzen kann letztlich Gene können dadurch stillgelegt werden. Das Methylierungs­ dazu führen, dass sich die Zelle ungebremst teilt. Auch eine zu geringe Methylierung könnte prinzipiell Krebs ver­ muster bestimmt also, ob ein Gen überhaupt abgelesen und die ursachen, da die Chromosomen an darin verschlüsselten Proteine er­ zeugt werden. Stabilität verlieren. Allerdings tritt Die ursprüngliche genetische dieser Effekt erst ein, wenn das ­Information, die Reihenfolge der Methylierungsniveau auf weniger Bausteine, bleibt unverändert. Die als zwanzig Prozent des Normal­ werts herabsinkt. Zu wenig 5-Me­ übergeordnete Regulation durch thylcytosin wird also besser tole­ Methylierung verändert aber ihre riert als zu viel. Interpretation – sie ist epigene­ tisch. Epigenetische Mechanismen Der Nachweis von Epimutatio­ spielen auch bei der Krebs­ent­ nen ist äußert knifflig, weshalb das stehung eine große Rolle. In der Forschungsfeld lange Zeit vernach­ Mit diesem Modell der Methyl­ lässigt wurde. Mittlerweile stehen Vergangenheit standen Wissen­ transferase suchen Forscher schaftler bei der Untersuchung jedoch geeignete Techniken zur am Computer nach geeigneten Hemmstoffen. von Tumorzellen immer wieder vor Verfügung und weltweit untersu­ 20 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II 1935 Meilensteine und Weggabelungen 1971 Alfred G. Knudsen erklärt die Unterschie­ de in den Häufigkei­ ten erblicher und spontan entstandener Retinoblastome (Netzhauttumoren) mit der Hypothese, dass zwei »Treffer« erforderlich sind, um beide Exemplare des Rb-Gens zu inakti­ vieren. Wurde ein mutiertes Exemplar bereits ererbt, ist nur ein Treffer nötig. 1960 Forscher entdecken, dass ein Austausch von DNA zwischen Chromosom 9 und 22 die chro­ nische myeloische Leukämie verursacht. 1940 1945 1950 1955 1997 Christoph Lengau- 2002 Thomas Ried er, Vogelstein und ihre Kollegen zeigen, dass die Rate, mit der Darmkrebszellen Chromosomen hinzugewinnen und verlieren, dramatisch erhöht ist. Ihrer Ansicht nach ist das Instabilwerden der Vogelstein Chromosomen ein 1990 Bert E. Vogelstein frühes kritisches Er­eignis, das zur Muta­ und Eric R. Fearon tion von Onkogenen publizieren eine modellhafte Abfolge und Tumorsuppres­ von Genmutationen, sorgenen führt. die zu Darmkrebs führen. 1974 Lawrence A. Loeb pos­tuliert, dass die allgemeine Mutations­ rate in Krebsvorläuferzellen wesentlich erhöht sein muss. 1960 Selbst bevor überhaupt irgendwelche Mastergene, Onkogene oder Tumorsup­ pressorgene mutiert sind, könnten Zellen vielleicht schon maligne entarten. Eine solche Hypothese vertreten Peter H. Duesberg und Ruhong Li von der Univer­ 1965 1970 Viel wichtiger ist Lyko jedoch die Rolle, welche die Erkenntnisse für die Krebstherapie spielen könnten. Die anvisierte epigeneti­ sche Therapie zielt nicht drauf ab, entartete Zellen abzutöten, sondern sie umzuprogrammieren. »Während genetische Muta­ tionen automatisch von einer Zellgeneration auf die nächste vererbt werden, ist die Methylierung ein aktiver Prozess, den man mit geeigneten Hemmstoffen blockieren kann«, erklärt Lyko. Nach jeder Zellteilung müssen die neu gebildeten DNAStränge nachmethyliert werden. Da die DNA in jeder Tochterzel­ le jeweils zur Hälfte alt und zur Hälfte neu ist, bedeutet eine q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II Krebsgene sind be­ kannt – und laufend kom­men weitere hinzu. Duesberg und seine Mitarbeiter publizie­ ren eine detailliert ausgearbeitete Theorie, nach der schon eine Aneu­ ploidie allein eine Krebserkrankung auslösen könne – ohne dass Mutatio­ nen in spezifischen Genen erforderlich wären. Duesberg 1986 Robert A. Weinberg und seine Kollegen isolieren Rb, das erste Tumor­ suppressorgen. 1975 2003 Weit über hundert 1999 Peter H. 1980 sität von Kalifornien in Berkeley. Sie be­ sagt: Fast alle Krebszellen sind deswegen aneuploid, weil ihre Karriere mit diesem Schritt beginnt. (Ausnahmen gibt es bei­ spielsweise bei Leukämie.) Der kompli­ zierte Prozess der Zellteilung ist leicht zu chen Forscher die Mechanismen, die hinter den abnormen Me­ thylierungen stecken. Bekannt ist, dass sie auf einem Zusam­ menspiel bestimmter Enzyme, den Methyltransferasen, und Methyl bindenden Proteinen beruhen. »Für die Krebsmedizin hat die Epigenetik in zweierlei Hinsicht eine wichtige Bedeutung«, erklärt Frank Lyko, Leiter der Ar­ beitsgruppe Epigenetik im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zum einen können Epimutationen als sehr prä­ zise »Marker« für die Diagnostik dienen, mit denen sich bereits frühe Formen von Krebs erkennen lassen. So hat ein amerika­ nisches Forscherteam aus Baltimore, Maryland, festgestellt, dass eine bestimmte Art von Darmkrebs mit einer Übermethy­ lierung von DNA einhergeht. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT identifiziert Aneuploi­ die-Muster bei mensch­ lichen Karzinomen des Gebämutterhalses und des Dickdarms. 1985 1990 1995 Boveri: SPL; Muller: Hulton-Deutsch Collection / Corbis; Vogelstein: Alex Wong, Getty Images; Duesberg: Marc Geller Muller 2000 stören, sodass eine Tochterzelle weniger und die andere mehr als die beim Men­ schen übliche Zahl von 46 Chromosomen erhält. Asbestfasern zu Beispiel könnten die Verteilung der Chromosomen rein physikalisch behindern, erläutert Dues­ Hemmung der Methylierung, dass das Erbgut – zumindest auf der Ebene der Epigenetik – wieder »normalisiert« wird. Lyko baut darauf, dass einer Tumorerkrankung immer mehrere Verän­ derungen zugrunde liegen – meist sowohl genetischer als auch epigenetischer Art. »Wenn es gelingt, die Epimutationen rück­ gängig zu machen, wäre schon viel gewonnen, weil dadurch möglicherweise ein Ausbrechen oder Fortschreiten der Krebs­ erkrankung verhindert werden kann«, so der Biologe. Auch Resistenzen gegen Krebsmedikamente, denen oftmals eine Übermethylierung zugrunde liegt, könnten auf diese Art und Weise aufgehoben werden. Ein Hemmstoff wurde bereits gefunden: Das 5-Aza-Cytidin, das sich zumindest bei Tumor­ mäusen und in menschlichen Tumorzell-Linien als wirkungsvoll erwies: Die Methylierung des Erbmaterials konnte weitgehend normalisiert werden. Außerdem wurde es bei klinischen Stu­ dien ­– in sehr geringen Dosen – mit Erfolg zur Behandlung be­ stimmter Leukämien (myelodysplastisches Syndrom) einge­ setzt. Leider ist der Wirkstoff in größeren Mengen äußerst toxisch und verursacht starke Nebenwirkungen. Doch Lyko und seine Kollegen lassen sich davon nicht entmutigen: Sie haben schon einen neuen hoffnungsvollen Kandidaten im Visier. Stefanie Reinberger ist promovierte Biologin und Wissenschaftsjourna­ listin in Heidelberg. 21 z berg. Die meisten aneuploiden Zellen sind nicht überlebensfähig oder zumin­ dest in ihren normalen Funktionen stark beeinträchtigt. Bei den wenigen Überle­ benden solcher chromosomalen Unfälle ist auf ­ einen Schlag die Dosis tausender Gene verändert. Das kann Enzymsysteme, die der Synthese und Instandhaltung der DNA dienen, durcheinander bringen. Es kommt zu Brüchen in beiden Strängen der DNA, was das Erbgut weiter destabili­ siert. »Je aneuploider eine Zelle ist, desto instabiler wird ihr Genom und desto wahrscheinlicher entstehen neuartig ar­ rangierte Chromosomensätze, die ihr er­ möglichen, sich praktisch überall im Kör­ per zu vermehren«, erläutert Duesberg. Im Gegensatz zu den drei vorherigen Vorstellungen besagt die Nur-Aneuploi­ halskrebs hingegen ist es das Chromosom 3, das schon sehr frühzeitig aneuploid wird – offenbar haben diese Zellen davon einen Selektionsvorteil.« Im Darm steigt mit der Zeit – so Ried – die durchschnitt­ liche Anzahl abnormer Chromosomen von 0,2 pro Zelle in der normalen Schleimhaut auf zwölf pro Zelle in Karzi­ nomen, die Metastasen gebildet haben. »Duesberg hat wohl tatsächlich Recht mit der Vermutung, die Aneuploidie kön­ ne der initiale genetische Fehler bei der Entstehung von Tumoren sein«, meint Ried. »Er behauptet jedoch auch, es seien für die Umwandlung einer normalen in eine maligne Zelle keinerlei Genmutatio­ nen erforderlich. Dies ist schlicht falsch.« Weder das klassische Dogma noch die neueren Hypothesen, die es in Frage Eine hinreichende Wachstumsverzögerung kann einer Heilung gleichkommen die-Hypothese, dass das Entstehen und das Fortschreiten eines Tumors mehr mit der Aufteilung der Chromosomen in sei­ nen Zellen zu tun hat als mit Mutationen einzelner krebsassoziierter Gene darauf. Einige experimentelle Befunde sprechen für diese Auffassung – so die im Mai 2003 publizierten Ergebnisse einer Koo­ peration von Duesberg mit Rüdiger Hehlmann und Alice Fabarius von der Medizinischen Klinik Mannheim der Universität Heidelberg. Bei ihren Experi­ menten mit normalen und aneuploiden Hamsterembryonen beobachteten die Forscher, dass es umso schneller zu Ab­ weichungen innerhalb der Chromoso­ men kommt, je stärker die Chromoso­ menzahl einer Zelle numerisch von der Norm abweicht. Die Instabilität des Ge­ noms wächst dabei exponentiell mit dem Grad der Aneuploidie. Thomas Ried, Leiter der Abteilung Krebsgenomik am Nationalen Krebsinsti­ tut in Bethesda (Maryland), untersuchte die Aneuploidie bei menschlichen Tumo­ ren des Gebärmutterhalses und des Dick­ darms einschließlich Enddarm. »Zweifel­ los gibt es wiederkehrende Muster geno­ mischer Ungleichgewichte«, bemerkt er, »Bei allen untersuchten Fällen nichterbli­ cher Dickdarmkarzinome finden sich überzählige Exemplare bei Chromosom 7, 8, 13 oder 20 – oder es fehlt ein Exemplar von Chromosom 18. Beim Gebärmutter­ 22 stellen, können bisher die ganze Vielfalt der etwa hundert verschiedenen bekann­ ten Krebsformen erklären und ihre Ent­ stehung als Variationen eines Grundprin­ zips erklären. Zudem müssten alle Theo­ rien erweitert werden, um epigenetische Phänomene zu berücksichtigen, deren Bedeutung derzeit noch recht unklar ist (siehe den Kasten Seite 20). Die Frage, welche Erklärungsversuche der Realität am nächsten kommen, ist nicht nur von akademischem Interesse, da sich aus jeder These verschiedene Kon­ sequenzen für die mutmaßlich beste The­ rapie der häufigsten und gefährlichsten Krebsarten ergeben. Nach der klassischen Auffassung ist das Wachstum von Tumor­ zellen abhängig von Onkoproteinen und wird von Tumorsuppressorproteinen ge­ hemmt. Die Therapie sollte in diesem Fall auf Entzug der Onkoproteine oder Ersatz der fehlenden Tumorsuppressorfunktio­ nen gerichtet sein. Darauf zielen einige neuere Medikamente ab wie Glivec, ein­ gesetzt bei manchen seltenen Leukä­ mieformen und Magenkrebs, sowie Her­ ceptin gegen Brustkrebs bestimmter Art (siehe den Beitrag S. 74). Alle verfügbaren Therapien, auch die neuen, versagen jedoch bei manchen Pati­ enten, weil sich resistente Tumorzellen weiterentwickeln. Loeb befürchtet, dass das Resistenzproblem kaum zu überwin­ den sein wird. »In einem Tumor aus zirka 100 Millionen Zellen wird es wohl immer einige geben, die durch zufällige Mutatio­ nen gegen jedes erdenkliche Mittel resis­ tent sind«, vermutet er. »Bestenfalls er­ reicht man eine Verzögerung des Wachs­ tums, aber keine Heilung.« Für Senioren, bei denen Krebs ja am häufigsten ist, kommt ei­ne hinreichende Wachstums­ verzögerung aber einer Heilung gleich. Noch besser wäre jedoch, das Ent­ stehen von Tumoren überhaupt zu ver­ zögern. Falls es Lengauer und den ande­ ren Verfechtern der frühen Instabilität tatsächlich gelingen sollte, Mastergene zu identifizieren, könnten Therapeutika entwickelt werden, die deren Funktion schützen oder wiederherstellen. Zur Su­ che nach geeigneten Wirkstoffen hat Len­ gauers Gruppe bereits einigen Pharma­ unternehmen Zell-Linien zur Verfügung gestellt. Sollte sich die Nur-Aneuploidie-Theo­ rie bewahrheiten, so wäre wohl eine neue Form der Früherkennung angebracht. Bis­ her gibt es keine Möglichkeit, aneuploide Zellen selektiv anzugreifen. Doch könnte der Nachweis aneuploider Zellen in Ge­ webeproben als Alarmsignal gewertet wer­ den, um den Patienten engmaschig zu überwachen oder das betroffene Gewebe vorsorglich zu entfernen. Duesberg schlägt vor, Nahrungsmittel, Medikamente und Chemikalien nun unter dem Blickwinkel zu prüfen, ob sie eventuell eine Aneuploi­ die verursachen. Wie immer die Suche nach den ei­ gentlichen Ursachen letztlich ausgeht, die Antwort zwingt uns womöglich, den Schwerpunkt der Bekämpfung von Krebs zu verlagern – von Medikamenten, die ihn heilen sollen, zu solchen, die ihm vorbeugen. W. Wayt Gibbs ist Wissenschaftsjournalist bei Scientific American. Multiple Mutations and Cancer. Von Lawrence A. Loeb et al. in: Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Bd. 100, Nr. 3, S. 776, 2003. Rules for Making Human Tumor Cells. Von W. C. Hahn und R. A. Weinberg in: New England Journal of Medicine, Bd. 347, Nr. 20, S. 1593, 2002. Chromosome Segregation and Cancer: Cutting ­through the Mystery. Von P. V. Jallepalli und Ch. Lengauer in: Nature Reviews Cancer, Bd.1, Nr. 2, S. 109, 2001. Aneuploidy Precedes and Segregates with Carcinogenesis. Von P. Duesberg et al. in: Cancer Genetics and Cytogenetics, Bd. 119, Nr. 2, S. 83, 2000. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT q SPEZIAL: KREBSMEDIZIN II A utor und L iteraturhinweis E MOLEKULARE GRUNDLAGEN