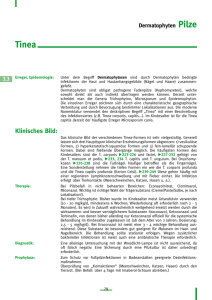

Mykosen und Sport - Verbreitung von Mykosen bei

Werbung