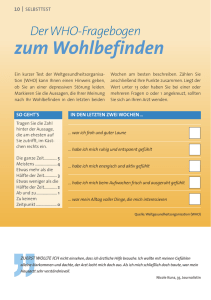

Gesundheits- und Krankheitsmodelle

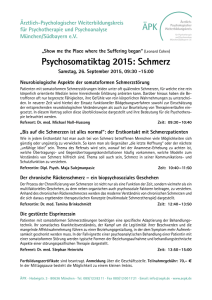

Werbung