DIE SUBORDINATION DER ORGANE Zur Philosophie

Werbung

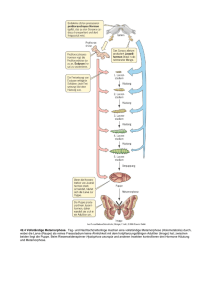

DIE SUBORDINATION DER ORGANE Zur Philosophie der Biologie Die Subordination der Organe will ich hier nicht in dem Sinne zum Thema machen, wie die Biologie es tun würde. Ich will sie vielmehr zum Ausgang für Betrachtungen nehmen, die gerade den Gegenstand der Biologie und ihre Methodik selbst betreffen. Der Ausdruck "Subordination der Organe" ist von Cuvier geprägt und von Goethe aufgenommen worden. Er kehrt dann wieder neuerdings in den ökologischen Forschungen von Uexküll. Der Akzent liegt dabei auf sehr Verschiedenem. Mit "Subordination der Organe" wird neuerdings weiter nichts hezeichnet als eine schlichte Tatsache, z.B. eine solche: Parasiten, wie der Bandwurm, sind im ausgebildeten Zustande, d. i. im Endstadium, weiter nichts als Genitalschläuche. Sie haben die Bewegungsorgane eingebüßt. Dazu das Nervensystem und vieles andere. Das sogenannte Individuum stellt sich hier dar nurmehr als Durchgang zur Gattung. In der Kontinuität der Gattung kommt so etwas vor wie das, was wir hier als "ausgebildetes" Individuum zu fixieren versuchen. Das Soma ist hier nur Hilfsorgan für den Generationsprozeß. Auf Kosten der Fortpflanzung sind die anderen Organe verdrängt worden. Auf der Generation liegt das Übergewicht. Nervensystem und Bewegungsorgane sind belanglos geworden. Die Organisation eines solchen Parasiten ist entstanden durch Anpassung. Wir haben es hier lediglich zu tun mit Anpassungsmerkmalen. Sehr verschieden davon ist aber das, was bei Cuvier als Subordination der Organe bezeichnet wird. Und auch bei Goethe. In der Subordination der Organe ist hier ein eigenes Phänomen bezeichnet. In klassifikatorischer Absicht wird hier die Organisation herangezogen. Statt Anpassungsmerkmalen haben wir hier Organisationsmerkmale im Sinne von Nägelil*. In der Subordination einzelner Organe sind sie angegeben. Der Unterschied gegenüber der anderen Auffassung ist deutlich: 127 nicht wozu etwas dient, hzw; wozu zu dienen es nicht in der Lage ist und darum fehlt, sondern woher ein Organ ent· springt, wird gefragt. Es gibt hier bestimmte Charaktere der Organisation. Zum Hintergrund haben sie den Typ. Die Subordination ist hier nur der Ausdruck einer echten Mannigfaltigkeit. Diese Mannigfaltigkeit der Gestaltung ist etwas anderes als bloße Verschiedenheit. Im Falle der Subordination als einer schlichten Tatsache, wie wir ihn oben bei den Parasiten erwähnten, liegt weiter nichts vor wie eine typische Art der Umgestaltung. Sicherlich: die Organisation eines Parasiten ist typisch. Die Regelliegt aber hier in der Richtung der Umgestaltung oder Veränderung. Es liegt aber gerade umgekehrt, wenn wir die Subordination in dem Goetheschen Sinne ver· wenden zur Klassifikation. Die Ähnlichkeit der verschiedenen Organisationen ist hier der Ausgang. Der Typ ist es selber, der hier in eine Mannigfaltigkeit auseinandertritt. Der Typ wandelt sich ab. Man kann hier reden von Bildungen, Gestaltungen, und die jeweilige Gestaltung ist charakterisiert durch die Subordination bestimmter Organe. Cuvier konnte hier sprechen von dem caractere dominateur. Historisch ist hier die Rede von dem Tühinger Physiologen Kielmeyer von Bedeutung: Über die Verhältnisse der organischen Kräfte untereinander in dem Reiche der verschiedenen Organisationen, 1793. Die Subordination der Organe ist hier als ein eigenes Phänomen konzipiert worden. Sie bezeichnet nicht mehr bloß eine Tatsache. Daß etwas tatsächlich belanglos geworden ist und darum fehlt, wird hier nicht mehr bloß darunter verstanden. So als ob die Subordination weiter nichts wäre als eine Beschreibung von Tatsachen unter teleologischem Aspekt. Vielmehr ist hier ein Bauplan zugrunde gelegt, wenn man sagt, daß eines auf Kosten des anderen sich vergrößerte, daß ihm nur etwas zugelegt werden könnte, was einem anderen abgezogen wird. Kielmeyer spricht von der einigen Kraft, die wie das Licht sich in die verschiedenen Farben, so hier sich in die Sensation, Reproduktion usw. auseinanderspaltet. Es wurde damals ein bestimmter Begriff des Organismus 128 konzipiert, /den man vielleicht am besten sich dann demonstriert, wenn man z. B. Wirheltiere und Insekten, oder noch besser und einfacher Tiere. und Pflanzen einander gegenüberstellt. Am schönsten wird das formuliert von dem späteren sächsischen Leiharzt Karl Gustav Carus in seiner Schrift "Von den Naturreichen, ihrem Lehen und ihrer Verwandtschaft" (1818). Z. B. weist Carus darauf hin, wie in der pflanzlichen Organisation die Mannigfaltigkeit die Einheit überwiegt, wie es bei der tierischen Organisation gerade aber sich umgekehrt verhalte. Die Pflanze sei ein integrierender Teil des Ganzen. Es sei wesentlich für ihre Ausgestaltung, daß sie vom Erdorganismus nicht loskommt. Er spricht dann weiter von einer Teilung der Pflanze in der Richtung der beiden Grundkräfte des Erdorganismus und meint damit: nach seiner Beziehung auf Schwere und seiner Beziehung auf höhere Weltkörper. Durch die Teilung der Pflanze in Wurzel und Stenge!, Blätter und Blüten sei das angedeutet. Der Pflanze fehle eine ge· schlossene Einheit in der räumlichen Gestaltung ihres Körpers. Die eine Hälfte, nämlich die für Aufsaugung und Stoffwechsel, erscheine hier rein äußerlich an der anderen, nämlich der für Empfindung und Bewegung, sei aber nicht von ihr eigentlich aufgenommen wie bei dem Tier. Die FestigungamBoden sei wesentlich für die Pflanze. Er betont die Abhängigkeit des Pflanzenlehens vom Lehen der Erde als für die Organisation und Subordination der einzelnen Organe wesentlich. Die Pflanze sei eine nur eben unvollkommen erreichte Einheit. In jedem Internodium, in jeder Knospe sei sie als Ganzes enthalten 2 *. Es kommt hier nicht darauf an, ob diese Erörterungen von Carus im einzelnen zutreffen, ob sie nicht im einzelnen zu spekulativ, d. i. von andersher als aus den Dingen selbst hergeholt· sind, aber gerade wenn Sie das Ungenügende der Be· stimmungen von Carus empfinden, haben Sie insofern gegenwärtig dasjenige, auf dessen Herausstellung wir es hier gerade handhaben, nämlich den typischen Bauplan einer Organisation. Erst hier hat es einen Sinn, von einer Entwicklung zu sprechen, und im besonderen von einer Meta-Morphose 3 *. 9 Li p p s, Die Wirklichkeit des .Menschen 129 ::1'I Der Begriff des "Organismus" war freilich schon früher aufgetreten, z. B. schon bei Thomas Hohhes. Man bezeichnete damals mit "Organismus" einen besonders komplizierten Mechanismus. Nämlich einen solchen, der besonders zweckmäßig funktioniert, vollkommen ist. Der Organismus, die vollkommenste Maschine, das ist ein Ausdruck, der damals oft vorkommt. Neu ist hier bei Kielmeyer usw. nur die Gegensätzlichkeit gegenüber dem Mechanismus. Freilich, was ein Organismus sei, darüber erklärte man sich nicht eigentlich. Man gibt bestenfalls Anweisungen, das, was man damit meint, aus dem Gehrauch des Wortes "Organismus" zu erraten. Und man knüpft an an die von Aristoteles herrührende Definition, daß bei dem Organismus das Ganze vor den Teilen sei. Der Organismus sei von vornherein ein Ganzes. Er sei nicht nur zusammengesetzt wie die Maschine. Die Glieder ließen sich hier ni<::ht loslösen aus dem Ganzen, ~hne daß dieses Ganze als Organismus dabei selbst zerfiele. Die Subordination der Organe wird orientiert an deren Ganzheitshezogenheit. Recht besehen liegt aber in dieser dem Mechanismus gegenüber gegensätzlich orientierten Bestimmung des Organismus auch eine Wendung gegen die teleologische Auffassung. Es ist merkwürdig, daß gerade die teleologische Auffassung unter der Form einer Einführung der Entelechie sich unmechanistisch gebärden zu können glaubt. Ich sagte, die Konzeption des Organismus bei Kielmeyer usw. sei unteleologisch. Sie ist es insofern, als damals die Mannigfaltigkeit der Gestaltungen das eigentliche Problem war. Die Subordination der Organe war damals OrganisationsmerkmaL Eine Maschine ist durch ihren Zweck definiert. Die Verschiedenheit der Zwecke macht hier die Verschiedenheit der maschinellen Konstruktion. Eine Maschine ist darum tatsächlich nur teleologisch zu hegreifen. Ihre Einheit ist definiert durch den Zweck, auf den die Maschine angelegt ist. Aber wie steht es bei Pflanzen und Tieren ? Wir haben hier eine Mannigfaltigkeit der Gestaltungen ohne eine erkennbare Verschiedenheit von Zwecken. Man hat den Organismus geradezu genannt ein Zweck- 130 mäßigkeitssystem. Zweckmäßig ist er dann insofern, als er erhaltungsgemäß ist, und jeder Organismus, gleichgültig, von welcher Organisation, ist das. Richtig ist an all dem nur das, daß das Füreinander der Teile nach der Analogie der Zweckmäßigkeit einer Maschine zu begreifen ist, Die Mechanisten und Vitalisten begehen aber beide den gleichen Irrtum, wenn sie den Organismus durch eine Leistung bestimmt sein lassen. Und im besonderen: von Zweckmäßigkeit kann nur dort die Rede sein, wo auch die Möglichkeit der Zerstörung, des Zerfalls da ist. Ich meine damit nicht nur die faktische Möglichkeit der Zerstörung. Ich meine vielmehr damit eine in der Natur der Sache hier angelegte Möglichkeit. Nämlich das, daß die Zweckmäßigkeit nicht vereinbar ist mit Vollkommenheit. Die Möglichkeit der Erhaltung ist begrenzt. Der Orga· nismus ist beeinflußt von der Umwelt. Und es gibt ein Optimum der Umweltfaktoren. Optimum ist aber wiederum ein technischer, aber kein physikalischer Begriff. Und es ist bezeichnend, daß die Vitalisten weiter nichts als eine technische Argumentation führen können gegenüber einem Mechanismus, den sie, sofern sie ihn von vornherein als "bloße" Maschine nehmen, auch wiederum im technischen Sinne mißverstehen. Ich sagte, daß Zweckmäßigkeit nur dort vorliege, wo auch die Möglichkeit einer Zerstörung in den Dingen selbst angelegt ist. Daß das Leben in den Tod übergehen kann, dem hat man nicht mit der gleichen Intensität nachgespürt wie der anderen Frage, ob Lebendiges aus Totem entstehen kann. Und wichtig ist im Falle des Todes nicht das, daß der Organismus einfach zerfällt und dann bloßer physikalisch-chemischer Gesetzlichkeit anheimfällt. Das Wichtige ist das, daß der Lebensprozeß in sich selber zu steigender Mechanisierung führt. Der Mechanismus ist nicht eigentlich die Grundlegung, sondern vielmehr ein Ergebnis der organischen Entwicklung. Die sogenannte prospektive Potenz der Elemente nimmt ab. Der Organismus nähert sich um so mehr der Mechanisierung, als die Teile des Organismus an Selbständigkeit gewinnen. Er besteht ja doch aus mehr oder weniger selbständigen Organen mit selbstän9* 131 digen Funktionen, von deren Unversehrtheit seine Erhaltung abhängt. Sind die Organe einmal entstanden, dann besteht eine Wechselwirkung zwischen ihnen und dem Organismus. Kein Teil kann dann mehr weggenommen werden ohne Einfluß auf den Organismus. Das Schicksal des Organismus ist abhängig geworden von dem Schicksal seiner Teile. Mit der Entwicklung ergibt sich eine fortschreitende innere Begrenzung der Teile. Nur dadurch, daß die Teile immer selbständiger werden, sind ja solche Iokalistischen Theorien wie die Carcinom-Theorie in der Pathologie überhaupt möglich geworden. Und man muß bemerken, wie allererst durch die Beschränkung der prospektiven Potenzen der Teile ihre analytische und teleologische Beurteilung überhaupt möglich wird. Für die Subordination der Organe ist der fertige Organismus ein geeigneteres Objekt als der werdende Organismus. Und je näher hier der Bereich des Möglichen mit dem des Wirklichen zusammenfällt, um so sicherer wird auch die Prognose. Praktisch gesprochen, je ungünstiger eine Prognose ist, um so leichter, um so sicherer kann sie von dem Arzte gestellt werden, der ja doch mit der Potenz des Organismus bei seiner Heilung lediglich zu rechnen hat4*. Die Zweckmäßigkeit des Organismus ist als allgemeines . Prinzip aber überhaupt abzulehnen. Sie ist da weiter nichts als ein Dogma. Ich möchte hier ein Beispiel nehmen aus der vergleichenden Anatomie, woran wir gerade für die Subordination der Organe in dem Sinne eines Organisationsmerkmales lernen können. Bei den höheren Wirheltieren gibt es den sogenannten Descensus der Keimdrüsen. Ich meine die Lageveränderung der Testikel an das caudale Körperende. Man kann annehmen, daß bei den V ertehratenahnen die Keimanlage sich über die ganze Leibeshöhle erstreckte und daß sie sich dort auch aus ehensoviel Teilstücken zusammensetzte, als Rumpfsegmente vorhanden waren. In der Anlage wird diese Ausdehnung noch von den meisten Wirheltieren festgehalten. In der Ausbildung ist sie aber eingeschränkt. Während so bei den niedrigsten Wirheltieren die Gonaden sich oft fast noch durch die ganze Coelomhöhle erstrecken, findet bei den höheren 132 Formen entsprechend einer regionalen Differenzierung längs der Körperhauptachse eine Beschränkung auf die mittlere oder hintere Körperregion statt. Bis zu den Reptilien und Vögeln bleiben die Geschlechtsdrüsen noch am Orte ihrer embryonalen Entstehung liegen. Nämlich am Lumbalabschnitt der hinteren Körperwand. Erst in der Reihe der Säugetiere kommt es zu einem Descensus. Er kann hier von den niederen zu den höheren Formen aufsteigend in den verschiedensten Stadien seiner Ausbildung verfolgt werden. Während bei den Reptilien die Keimdrüsen regelmäßig noch cranialwärts liegen von den Nieren, finden sie sich bei den erwachsenen Säugern regelmäßig weit caudalwärts von der Niere, wenn wir von den wenigen Fällen der sogenannten Testiconden-Säuger absehen. Es ist nun offenbar, daß es in keiner Weise gelingt, die große V erschiehung von einem Ort, der noch cranialwärts von den Nieren zu suchen ist, bis an das caudale Ende des Körpers in irgendeiner Weise als zweckmäßig zu erweisen. Der Mechanismus des Descensus ist vollkommen ungeklärt. Man nimmt an, daß das Ligamentum inguinale durch Schrumpfungsprozesse eine Zugwirkung ausübt. Seine ursprüngliche Bedeutung ist ja noch gänzlich dunkel. Es ist ja zu beachten, daß bei den Säugetieren die Keimdrüsen an einer Bauchfellduplikatur aufgehängt sind; daß sie nicht, wie bei den Reptilien und Vögeln, hinter dem Bauchfell fest an der hinteren Leibeshöhlenwand fixiert sind. Erst auf Grund dieser großen Beweglichkeit kann bei den Säugetieren überhaupt eine Verschiebung der Keimdrüsen stattfinden. Weim wir nun jetzt diesen Descensus der Keimdrüsen, die darin zumAusdruck kommende Subordination, als ein Organisationsmerkmal fassen, bekommen aber die Ausnahmen von diesem Descensus eine diesen Descensus als Gesetzlichkeit geradezu beweisende Kraft. Solche Ausnahmen liegen einmal vor bei primitiven Säugetieren, z. B. bei den Elefanten, dem Klippschliefer, den Beuteltieren und zweitens bei den Walen. Bei den Walen liegt nun sicherlich weiter nichts vor als eine Anpassung. Durch die Anpassung an das Wasserleben sind hier die Keimdrüsen intraabdominal gelagert an der 133 vorderen Bauchwand; und ebenso ist es bei den Gürteltieren, bei denen ·ein weiter Inguinalring mit einem hervorragenden kleinen Cremastersack noch· an einen früheren vollständigen Descensus erinnert. Wale und Gürteltiere sind also sekundäre, ich meine durch Anpassung entstandene Testiconden. Eine echte Testicondie liegt nur vor bei den primitiven Säugetieren und bei den Elefanten. Hier bleiben die Keimdrüsen zeitlebens am Orte ihrer Entstehung in nächster Nähe der Nieren. Eine mechanische Theorie vermag nicht anzugehen, warum die sonst als wirksam angenommenen mechanischen Faktoren hier nicht ehenfalls zu einem Descensus geführt haben sollten. Es muß nun aber hier gerade hervorgehoben werden, wie die Elefanten auch sonst primitive Merkmale in ihrer Organisation aufweisen. Z. B. haben sie noch einen Uterus hicomis. Das Kleinhirn bleibt hier fast unbedeckt von dem Pallium, das Handskelett ist primitiv. Wir haben also in dem Descensus der Keimdrüsen eine merkwürdige Gesetzlichkeit, die durch die anscheinenden Ausnahmen gerade bewiesen wird. Was als Ausnahme erscheint, ist vielmehr notwendiges Ingrediens dieser Gesetzlichkeit. In dem Descensus der Keimdrüsen haben wir eine für die Organisation der Wirheltiere gerade kennzeichnende Eigentümlichkeit. Sie ist ein OrganisationsmerkmaL Das zeigen gerade deutlich die Fälle, wo sekundär der Descensus wieder rückgängig gemacht wird. Nämlich durch Anpassung. - Ich sagte, es läge hier in dem Descensus der Ausdruck einer Subordination vor. Damit meine ich nicht, daß es nötig ist, diesen Descensus, als Gesetzlichkeit, überdies auch noch zu interpretieren. Wie das etwa der Entdecker dieser merkwürdigen Gesetzlichkeit~ Armin Müller 5 *, tut, wenn er davon spricht, daß darin zum Ausdruck käme eine polare Spannung zwischen den Keimdrüsen als dem Prinzip der Desintegration und dem Nervensystem als dem Träger des eigentlichen caractere dominateur im Sinne von Cuvier. In dieser Interpretation kann ich weiter nichts erblicken als eine bestenfalls eben nur "läßliche Vorstellung" in dem Sinne, wie Goethe davon spricht. Ich meine einen Kommentar, der nicht nötig ist. 134 Ich sagte, der Descensus sei etwas, was es zu entdecken galt. Nämlich der Descensus als Organisationsnierkmal, der damit erst zu einer Gesetzlichkeit geworden ist. Denp. der Descensus ist nun nicht mehr ein bloßes Faktum, das im einzelnen Falle immer. wieder beobachtet werden konnte und das in bestimmten Fällen, -nämlich bei den Elefanten und primitiven Säugetieren, nicht vorläge. Vielmehr ist die in dem Descensus angegebene Lageveränderung gerade insofern eine Gesetzlichkeit - wenn man will, sogar allgemeine Gesetzlichkeit - , als das Nichtherabwandern der Keimdrüsen im Falle der Elefanten, die scheinbare Ausnahme, gerade zu dieser Gesetzlichkeit dazugehört. Man kann auch sagen: in dem Descensus ist eine Metamorphose getroffen in dem Sinne von Goethe. Gerade bei Goethe, der Kielmeyer kannte und der mit Carus befreundet war, ist von Subordination der Organe vorzüglich die Rede. An dem von Goethe konzipierten Begriff der Metamorphose hat man sich oft stoßen zu können geglaubt. Man fragte, ob Goethe, wenn er von der Umwandlung der Blätter z. B. spricht, hier eine wirkliche reale Umwandlung oder eine begriffliche, nur in der Idee sich vollziehende Metamorphose meint. Und man hat sogar die Frage fast immer im letzteren Sinne beantworten wollen. Freilich, was man sich eigentlich darunter gedacht hat, weiß ich nicht. Goethe geht aus von der Beobachtung, daß gewisse äußere Teile einer Pflanze sich manchmal verwandeln in andere; daß sie in die Gestalt der nächstliegenden Teile bald ganz, bald mehr und bald weniger übergehen. Er erinnert an die Füllung einer Blüte, wenn sich anstatt der Staubfäden und Staubheutel Blumenblätter entwickeln, und sicherlich- bei dieser rückschreitenden Metamorphose denkt Goethe durchaus an eine reale, sich physisch vollziehende Umwandlung von Staubblättern· in Blumenhlätter. Er weist auch auf andere Abnormitäten hin. Er erinnert, wie an Tulpenstengeln Blätter auftreten, die zur einen Hälfte noch grün, zur anderen aber schon wie die Krone gefärbt und zu 135 dieser emporgehoben sind. Derlei Vorkommnisse sind ihm ein unmittelbarer Beweis für eine in den Organen selbst sich vollziehende Umwandlung. Und nun zieht Goethe den Schluß, daß auch bei der regelmäßigen, fortschreitenden Metamorphose eine Umwandlung der Blätter, welche die Knoten begleiten, in Kelch und Kronenblätter, Staubwerkzeuge usw. vor sich geht. Keineswegs spricht Goethe von der Umwandlung einer Idee des Blattes. Und Goethe sucht sich auch über den Prozeß dieser allmählichen Umwandlung klar zu werden. Unter dem Einfluß der damals herrschenden Humoralpathologie spricht er von der Zufuhr verfeinerter Säfte, die die Ausbildung feinerer Organe zur Folge habe. Wobei auf jeder Stufe das jeweils früher entstandene Organsystem die spezifischen Stoffe zubereitet, die für die Ausbildung des nächstfolgenden wichtig sind. Goethe vertritt hier die Auffassung, daß Form und Bau eines bestimmten Organs letzten Endes abhängt von seiner stofflichen Zusammensetzung und stofflichen Beeinflussung. Es ist im wesentlichen derselbe Gedanke, der neunzig Jahre später von Julius Sachs in seiner Abhandlung "Über Stoff und Form der Pflanzenorgane" ausgesprochen worden ist. Von organbildenden Substanzen spricht hier Sachs. Diese Ideen sind erst in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Lehre von den tierischen und pflanzlichen Hormonen in den Vordergrund der Diskussion gerückt worden. Die Entdeckung der Metamorphose der Pflanze, d. i. die Entdeckung, daß die verschiedenen Blütenorgane modifizierte Blätter sind, hat bekanntlich Caspar Friedrich W olff bereits vor Goethe gemacht. Auch W olff suchte nach einer Ursache dieser Umwandlungen. Er erblickte sie in der allmählichen Ahnahme der Vegetationskraft, in schwächerer Ernährung, die zu einer Unvollkommeneren Ausbildung der Blätter in der Blütenregion führt. Gegen diese Erklärung wendet sich Goethe. Das ist gerade bezeichnend für seinen Begriff von Metamorphose. Er sagt, es sei einfach widersinnig, daß die verschiedene Gestaltung der Blätter in der Blüte auf Verkümmerung beruhen soll. Es sei verfehlt, die Blütenorgane 136 allgemein als Hemmungsbildungen aufzufassen. Goethe wandte sich vor allem dagegen, die Gestalt selber in dieser Weise entstanden sein zu lassen. Er spricht davon, daß er sich bei seinen Erklärungsversuchen verschiedener Hypothesen, verschiedener Vorstellungen bedienen werde, je nachdem sich, was er sich dachte, durch die eine oder die andere besser ausdrücken ließ. Er erkannte, daß die kausale Untersuchung an bzw. in der Metamorphose sich auf die eigentliche Gestalt selbst, d. i. auf die Metamorphose, überhaupt nicht beziehen kann. Es ist keineswegs naturphilosophische Spekulation, wenn er von der geheimen Verwandtschaft der verschiedenen äußeren Pflanzenteile spricht. Wenn er sagt, daß ein Staubfaden ebensogut als ein zusammengezogenes Blumenblatt aufgefaßt werden könnte, wie wir von dem Blumenblatt sagen können, es sei ein Staubgefäß im Zustande der Ausdehnung; oder ein Kelchblatt sei ein zusammengezogenes, einem gewissen Grad der V erfeinerung sich näherndes Stengelblatt, wie wirvon einem Stengelblatt sagen können, es sei ein durch Zubringen roherer Kräfte ausgebildetes Kelchblatt. Bei solchem Hin und Her verflüchtigt sich keineswegs das sich umwandelnde Blatt zu einer abstrakten Idee. Die Metamorphose, die Goethe entdeckt hat, ist etwas sehr Konkretes. Es ist eine naturwissenschaftliche Entdeckung, aber keineswegs eine naturphilosophische Spekulation. Darin liegt ja gerade das Auszeichnende von Goethes Forschungen gegenüber den Erörterungen der zeitgenössischen Philosophie -ich meine hier vor allem Schelling-, daß er nicht von andersher herbeigeholte Ideen an die Dinge heranbrachte, sondern umgekehrt sich wie der Naturforscher durch die Dinge selbst belehren ließ. Man braucht, um den Unterschied zwischen Goethes Bemühungen und den Untersuchungen der spekulativen Philosophie zu sehen, nur einmal die Goethesche Farbenlehre zu vergleichen mit dem Kommentar, den diese in Hegels Enzyklopädie durch die Einstellung in das Hegeische System erfahren hat. Keineswegs laufen also bei Goethe zwei Erklärungsarten nebeneinander. Die Metamorphose mit dem Hintergrund des 137 Typs, der sich abwandelt, ist dasjenige, was nur entdeckt werden konnte. Und die Erklärungen, die man hier gibt, nämlich die physikalisch-chemischen Erklärungen, haben immer etwas Kurzatmiges. Es kommt d.arauf an zu sehen, daß die Metamorphose keine bloße Umgestaltung ist. Wo am Anfang und Ende dieses Prozesses freilich etwas je Verschiedenes stehen müßte. Freilich -wenn Goethe sagt, daß der Staubfaden ebensogut als ein Blumenblatt aufgefaßt werden könnte, wie ein Blumenblatt als ein umgewandelter Staubfaden, so scheint hier Anfang und Ende eines Prozesses miteinander vertauscht werden zu können. Ein solcher Prozeß ist aber die Metamorphose selber nicht. Obgleich sie natürlich an solchen Prozessen zur Erscheinung kommt. Etwas, was dasselbe wäre, wird man weder im Fall einer Metamorphose noch im Fall einer Umgestaltung entdecken können. Die Identität, die man hier allenfalls noch finden könnte, liegt ja eben lediglich darin, daß es eine Meta-Morphose ist. Die Metamorphose ist eine Transposition. Ich meine eine Abwandlung eines Typs, der in der Metamorphose nicht in Verschiedenes, sondern als in eine Mannigfaltigkeit auseinandertritt. Ich sagte, auch im Falle einer Umgestaltung wäre etwas, was als identischer Träger in der Umgestaltung, beharrender Träger der Veränderung hinter dieser Veränderung steht, nicht zu entdecken. Wenn sich eine Kerze in einen Klumpen verwandelt, nämlich dann, wenn ich sie auf den Ofen lege, so stehen am Anfang und Ende dieses Prozesses zwei verschiedene Dinge. Etwas, was bleibt, wird man nicht entdecken können. Vielleicht sagt man, das Wachs; aber das Wachs war sicherlich nicht eine Kerze, obgleich man von dem Klumpen sagen kann, daß er von Wachs ist. Eine Identität besteht auch hier lediglich in dem Prozeß selbst, sofern er eben eine Umgestaltung, d. i. eine V erwandlung ist. Man könnte geradezu sagen, es wäre keine Umgestaltung, keine echte Verwandlung, wenn etwas Identisches hier zu entdecken wäre. Also das, daß man etwas Identisches hier nicht eigentlich bezeichnen, sondern nur eben als kategoriales Bestandstück der Prozesse selbst finden kann, haben 138 die Metamorphose und die Umgestaltung gemeinsam. Aber nur die Umgestaltung ist ein eigentlicher Prozeß. Ich sagte, kausale Erklärungen hätten hierbei etwas Kurzatmiges. Damit meine ich das: Auf physikalisch-chemische Gesetzlichkeit führt man insofern etwas zurück, als man dabei verfährt nach einer Formel, die allgemein etwa dahin anzugehen ist: wenn M zu M 1 wird, wird N zu N 1. Biologisch kann man mit einer so gefaßten kausalen Gesetzlichkeit zunächst noch nicht viel anfangen. Biologisch interessiert man sich nicht für M 1, M 2, M 3 und N 1, N 2, N 3 in gleichem Maße. Die N haben eine verschiedene sachliche Bedeutung; das eine hat einen Vorrang vor dem anderen. Herbst hat z. B. gezeigt, daß durch Entzug des Kalkes der Keim zerfällt. Dieser Zerfall des Keimes, wenn ich das Wasser entkalke, in dem er liegt, hat nicht dieselbe Bedeutung wie die Notwendigkeit des Vorhandenseins von Kalk im Wasser, damit eine Blastula sich entwickeln kann. Der Biologe hat gleichsam ein technisches Interesse. Wir sprachen vorher von der Bedeutung des Optimum als eines streng genommen nicht physikalischen Begriffs für die Biologie. Die Biologie interessiert sich nicht für einen beliebigen kausalen Zusammenhang, sondern für die Bedingungen eines bestimmten Geschehens. Naturnotwendig ist der Zerfall des Keimes bei der Entkalkung ebenso wie bei der Entstehung der Blastula das Vorhandensein des Kalkes. Daß aber überhaupt eine Blastula entsteht, das ist nicht zu begreifen. Die Notwendigkeit haftet lediglich an der Kausalbeziehung selbst 6 *. In der Mineralogie liegt es nicht anders. Dieses technische Interesse beschränkt sich nicht auf den Bereich des Organischen. Sicherlich, die funktionalen Zusammenhänge, aus denen heraus W asscrstoff und Sauerstoff zu Wasser zusammentreten, können quantitativ verstanden werden. In kausaler Weise entsteht Wasser. Man kann auch die Eigenschaften des Wassers, seine Gestaltung, seine Durchsichtigkeit usw. chemisch-physikalisch begreiflich machen. Aber auch wenn man auf Grund der Atomtheorie diese Gestaltung des Wassers geradezu voraussagen kann, ist es sinnlos, diese qualitative Ausgestaltung als quali- 139 ·l I. il u ,j H •[! II I l1 II III, tative Ausgestaltung durch physikalisch-chemische Gesetzlichkeit entstanden sein zu lassen. Die Gestaltung selbst ist ja doch keine chemisch-physikalische Zuständlichkeit. Sie hat nur den Wert einer solchen. Nur wenn jemand mit der Problematik der physikalischen Erkenntnis gar nicht vertraut ist, kann es -ihm so vorkommen, als ob die Reduktion irgendwelcher biologischer Phänomene auf physikalisch-chemische Strukturen eine Lösung der Aufgaben ist, die durch diese Phänomene gestellt werden. FreilichKant sagte, es sei in einer Naturwissenschaft nur so viel eigentliche Wissenschaft enthalten, als darin Mathematik anzutreffen sei. Man übersieht hier meistens die Bedeutung des "eigentlich". Nämlich dann, wenn man versucht, den Mechanismus zu rechtfertigen durch die Möglichkeit einer mathematischen Behandlung. Die Ergebnisse der mathematischen Physik verlieren ja doch trotz ihrer mathematischen Formulierung keineswegs den Charakter von empirischer Einsicht und Gewißheit. Strenge Gewißheit und Einsicht beschränkt sich ja doch lediglich auf die mathematische Formulierung. Die Richtigkeit einer solchen Formulierung hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, die mit der Mathematik gar nichts zu tun haben. Nur die eine davon ist z. B., daß die Natur überhaupt oder der betreffende Abschnitt eine mechanistische Struktur hat. Von anderen Voraussetzungen ganz zu schweigen, die mit der Berechtigung des induktiven Verfahrens überhaupt verbunden sind. Und weiter: man macht die Annahme der Regelmäßigkeit des N aturverlaufs. Eine Annahme, die keineswegs zu beweisen ist. Freilich- in der praktischen Anwendung der Gesetzlichkeiten, wie sie die Biologie herausstellt, liegt eine Beschränkung. Der Modus der Anwendung einer solchen Gesetzlichkeit ist überhaupt ein anderer. Er ist nicht zu vergleichen mit der Verwertung einer Wissenschaft, die dort möglich ist, wo die Wiederkehr gleicher Fälle erwartet werden kann; wo es möglich ist, durch numerische Spezifikation allgemeiner Gesetzesformeln im einzelnen Fall zu bestimmen oder die Größe eines unbekannten Naturfaktors aus Gleichungen zu errechnen. 140 Der physikalischen Betrachtung bleibt die Besonderung der Erscheinung immer zufällig. Sie ist nicht abzuleiten aus allgemeiner Gesetzlichkeit. Das Mechanische ist nicht das logisch Allgemeinste, sondern das am meisten mathematisch Durchherrschte. Erst innerhalb des konstruktiven Systems erscheinen die mathematisch am meisten durchdrungenen, die formgemäßesten Gesetze die allgemeinsten zu sein. Die allgemeinsten nicht in dem Sinne, wie die Logik von allgemeinen Begriffen spricht. Nämlich von solchen, die allen oder den meisten Dingen gemeinsam sind. Sondern allgemein in dem Sinne von quantitativen Gesetzen, aus denen sich dem Ideale nach durch numerische Spezifikation jedes besondere Gesetz ableiten läßt. Ein Geschehen an der Pflanze kann nun freilich dadurch erklärt werden, daß es zurückgeführt wird auf chemisch-physikalische Gesetzlichkeit. An der Universalität dieser Gesetzlichkeit wird zweitens nichts geändert, wenn festgestellt wird, daß es unmöglich ist, eine Metamorphose, d. i. z. B. das Wachsen der Pflanze selbst, auf dasjenige reduzieren zu wollen, was eben physikalisch-chemisch an der Pflanze dabei vor sich geht. Es ist also gerade nicht so, daß durch die ch~misch-physi­ kalischen Gesetzlichkeiten im Falle des Orgaruschen etwas nicht erreicht" werden könnte. Als ob hier ein Rest vorhanden wäre, der gerade eigenes Gebiet der Biologie und zu dessen Erklärung man teleologische Ausflüchte machen müßte. Ich behaupte überhaupt nicht, daß hier eine ganz bestimmte Gesetzlichkeit nicht_ genügt zur Erklärung, sondern nur das andere, daß die Physik und Chemie nur den von ihnen selegierten Ausschnitt bewältigen können. Sicherlich- der Nachweis der chemischen Spezifität der Arten, Geschlechter, Organe ist in den meisten Fällen gelungen. Ist es aber darum berechtigt, zu sagen, daß die Form usw. nur Folge, das Ergebnis der chemischen Struktur ist? Di~ For~ ist überhaupt keine physikalisch-chemische Zuständlichke1t. Und schließlich: es bestehen Unklarheiten in bezug auf die kausale Beziehung selbst. Gerade hier pflegt man hinzuweisen auf die Kristallbildungen als auf Gestaltungen, die ja doch eben 141 tatsächlich kausaler Analyse vollkommen zugänglich sind. In dem Kristall ist freilich eine Formeigenschaft bestimmter chemischer Stoffe bezeichnet. Man kann die Gestalt der Kristalle erklären aus deren Struktur. In seinen eigenen Stücken und mit der Mutterlauge ist der Kristall chemisch identisch. Die Kristallbildung ist ein getreuer Ausdruck der schlichten Natur dieses Stoffes. Nicht anders als es auch seine Farbe ist. Seine gesamten Eigenschaften sind zu erklären und zu begreifen aus Verhältnissen, die der chemisch-physikalischen Forschung restlos zugänglich sind. Indessen - hier liegt es doch so, daß ein Kristall eben auch weiter nichts ist als so und so konstituierte Materie. Als materielle Eigenschaften werden hier Gestalt und Farbe auch von vornherein genommen. Die Inhärenz der Farbe, d. i. das Eigenschaftsein der Farbe, ist tatsächlich eine natürliche Beziehung, in der die Farbe zu der Materie steht. Daß ein Mineral in den und den Farben erscheint darin manifest wird, ist sein natürliches Schicksal. Freilich, die' Farben werden lediglich gesehen. Sie sind darum noch nicht etwa subjektiv. Aber zur Erscheinung gehören sie insofern, als sie mit der physikalischen Struktur selbst, aus derenZusammenwirken mit Licht und Auge usw. sie entstanden, allein doch wiederum noch nicht zu finden sind. Man muß nun hier festhalten, daß ein Mineral, ein Kristall von vornherein in ganz anderer Weise befragt, untersucht, vorgenommen wird als ein Organismus. Wir reden davon, daß ein Kristall so und so aussieht. Wir fragen danach, wie er inwendig aussieht. Wir prüfen seine Farbe, indem wir ihn auseinanderschlagen. Wir fragen nach seiner eigentlichen Farbe. Und wir empfinden es auf der anderen Seite als sinnlos, der Meduse oder einer Pflanzenblüte in demselben Sinne ein Inwendig zuzusprechen wie dem Kristall. Das heißt wir nehmen die Materie unter anderen Antizipationen, als wir einen Organismus nehmen. In einem anderen Sinne sehen die Chromatophoren rot aus als das Organ, zu dem infolge des Vorhandenseins der Chromatophoren Rot als "seine" Farbe gehört. Ich meine: es ist ein logischer Unterschied in der Zugehörigkeit einer Eigenschaft im Falle eines Minerals 142 und im Falle einer Pflanze. Kategorial liegt hier V erschiedenes vor. Die Teilbarkeit des Minerals, d. i. seine Zerstückbarkeit, stellt sich aber dann ebenso als etwas anderes dar, als man vermutete, wie die Ganzheit eines Organismus bzw. die Ganzheitsbezogenheit von dessen Organen, auf die man von dem Problem der Subordination der Organe her geführt wurde. Die Zerstückbarkeit in dem einen Falle ist weiter nichts als die zur Natur der Materie gehörige Merkwürdigkeit, daß hier eine Teilung zu immer neuen sichtbaren Oberflächen möglich ist. Nur so und so qualifizierte Materie hat überhaupt eine Oberfläche. Es ist schon verkehrt, im Falle einer Meduse in diesem Sinne von einer Oberfläche zu sprechen, nämlich als von einer Grenzfläche, an der die Meduse zur Sichtbarkeit aufgebrochen ist. Eine Meduse hat nicht in dem Sinne ein schlichtes Aussehen wie ein Mineral, wo wir sagten, daß in der Inhärenz der Farben lediglich eine natürliche Beziehung bezeichnet sei. Eine Meduse hat, und das gilt für jeden Organismus, einen Habitus. Sie steht nicht so direkt in ihrem Aussehen darin, wie die Materie tatsächlich in den Farben usw. in ihrer Gestalt ganz eigentlich und wörtlich zu nehmen "zutage tritt". Wenden wir uns jetzt zu der Ganzheit. Man hat gemeint, daß es überhaupt in der Tendenz der modernen Naturwissenschaft liege, auf Ganzheiten zu führen. Man hat gemeint, die Schwierigkeiten der Biologie entschuldigen zu können dadurch, daß auch die klassische Mechanik ja doch Weiterbildungen erfahren hat. Köhler hat Ganzheiten auch im Bereiche der toten Dinge festgestellt. Ich meine die physikalischen Gestalten in der Ruhe und im stationären Zustand 7 *. Er geht aus von dem von Ehrenfels geprägten Begriff der Gestaltqualität. Die charakteristischen Eigentümlichkeiten einer Gestalt lassen sich aus den artgleichen Eigenschaften ihrer Teile nicht begreifen. Sie bleiben erhalten, wenn man alle Teile nach bestimmten Gesetzen ändert. Die Melodie stellt z. B. eine solche übersummative Ganzheit dar. Und nun gibt es auch physikalische 143 '· l '.!,,, •j :: fii: 1:r. ;i Systeme, deren G!-uppierung nicht einfach additiver Natur ist. Wenn man z. B. einem Leiter einen bestimmten Ladungsbetrag zuführt, so resultiert eine ganz bestimmte Verteilung der Ladung. Die Ladung hat eine Eigenstruktur. Keine Stelle dieser Ladung ist für sich veränderbar, ohne daß die Ladung in ihrer Gesamtheit in Mitleidenschaft gezogen würde. Und noch der letzte Rest einer solchen Ladung stellt, wenn man ihr nach und nach Beträge abgezogen hat, die elektrische Ladung in ihrer originären Struktur dar. Der Ladungsbetrag ist freilich etwas rein Summatives. Aber nicht die Struktur selbst. Und ein objektiv in der Natur der Sache liegender Umstand wird hier zum Anlaß, gerade diese Zusammenfassung zu einer Ladung zu vollziehen. Es ist nun gerade hier das Auszeichnende, daß die Ladung physikalisch ja doch entsteht. Also aus nicht gestaltetem Geschehen wird hier ein gestaltetes Geschehen. Es liegt also hier gerade das vor, was man bei den Organismen als eine generatio aequivoca bezeichnen könnte. Und gerade daran, daß es bei Tieren und Pflanzen logisch unmöglich ist, von einer solchen generatio aequivoca, überhaupt von einer generatio im Sinne einer Entstehung zu sprechen, will ich Ihnen zeigen, wie die Bezeichnung hzw. Kennzeichnung des Organismus als einer Ganzheit, wie die Bezeichnung der Subordination der Organe als einer Ganzheitsbeziehung in die Irre geht. Daß im Falle der physikalischen Gestalten Köhlers das Ganze erhalten wird, hat nicht etwa nur eine äußerliche Ähnlichkeit mit den Organismen - es fehlt hier überhaupt jedes Analogon. Denn was hier im Fall der physikalischen Gestalten erhalten wird, nämlich die Gestalt, ist gerade bei Tieren und Pflanzen dasjenige, was nicht erhalten wird. Tiere und Pflanzen wachsen. Die Schwierigkeiten liegen hier darin, gerade die Struktur zu hestimmen, die als Ganzes in Anspruch genommen werden könnte. Von den Merkwürdigkeiten der pflanzlichen Organisation, wo die Mannigfaltigkeit die Einheit überwuchert, hat Carus ja gerade gesprochen. Aber liegt es im Tierreich etwa besser ? Was soll hier das Ganze sein ? Etwa das Ei, oder die 144 Puppe ? Oder der fertige Schmetterling ? Durch eine Metamorphose sind ja alle Tiere und alle Pflanzen gerade ausgezeichnet. Was wird eigentlich hier erhalten? Die Struktur doch gerade nicht. Wenn überhaupt eine Struktur hier da wäre, so läge sie nicht im Querschnitt, sondern im Längsschnitt des organischen Geschehens, näiiilich in der Metamorphose selbst. Vollkommen willkürlich sucht man hier die Form des "fertigen" Tieres zum Telos zu machen. Unter den Nachwirkungen der idealistischen Morphologie wird der Gestalt eine logische Bedeutsamkeit zugesprochen, die sie überhaupt nicht besitzt. Die Entelechie von Driesch ist gerade daran orientiert. Aristoteles verstand unter Telos dasjenige, worin etwas zu Ende kommt und insofern fertig wird. Prototyp der organischen Gestaltung waren für ihn eigentlich die Gegenstände der Technik, die Poiesis. Und wir sagten ja gerade, daß unter teleologischem Gesichtspunkt wohl das Für- und Gegeneinander der Organe zu begreifen sei, aber nur in dem Sinne einer sehr vagen Analogie zur Maschine.' Es ist ebenso verkehrt, den fertigen Organismus zum Telos, wie das Ei zum Anfang und Ursprung der Entwicklung zu machen. Das Telos im fertigen Organismus zu suchen, ist durchaus willkürlich. Schon der Ansatz eines fertigen Organismus ist willkürlich. Ich erinnere hier wieder an die Parasiten. Im angehlieh ausgebildeten Zustande, in einem willkürlich angesetzten Endstadium, sind es weiter nichts als nurmehr Genitalschläuche. Das ganze Soma beschränkt sich eigentlich darauf, Behälter und Ahgeher von Geschlechtszellen zu sein. Mit demselben Rechte wie dieses Endstadium könnte man auch die Cyste oder ein anderes Stadium als fertig hezeichnen. Und schließlich, was ist überhaupt ein Individuum? Ist es der Pflanzenstock oder der Polypenstock oder der einzelne Polyp ? Und wie steht es bei Bildungen wie z. B. dem Volvox? Und schließlich die Befruchtungsvorgänge zeigen, wie überhaupt das einzelne Tier als selbständiges Individuum auch in den Fällen, wo wir noch am ehesten von einem solchen reden zu können glauben, einer Prüfung nicht standhält. Allenfalls könnte man noch den Stamm dafür in Anspruch nehmen. 111 Lipps, Die Wirklicl!keit des Menschen 145 j I Weder durch mechanische Kausalität noch durch entelechale Wirksamkeit "entsteht" etwas; denn was entsteht, wärr ja allenfalls nur ein stationärer Zustand. Dem dogmatischen Mechanismus steht der Vitalismus noch sehr nahe. Der Vitalismus -nimmt den Mechanismus gleichsam zu ernst. Er überschätzt ihn. Dasjenige, was eine mögliche Aufgabe - nicht der Naturwissenschaft, sondern nur der philosophischen Besinnung - ist, wird hier zum Mittel der Lösung gemacht. Die Vitalisten, insbesondere Driesch, gehen von der Einbildung aus, als ob unter mechanischem a!p l~adsy Organismen sich darstellen als Maschinen. Und wir sagten schon, daß Maschine überhaupt nichts Physikalisches, sondern etwas Technisches ist. Man verkannte, daß die kausale Erklärung nur eben eine Erklärung ist. Es ist überhaupt verkehrt, die Ganzheit des Organismus, auf die man von der Subordination der Organe her geführt wird, in dieser plumpen Weise am Zipfel packen zu wollen. Daß es nicht nötig ist, den Organismus durch Angabe von Merkmalen zu definieren, daß man hier immer notwendig bei irgendwelchen herausgegriffenen Merkmalen stehenbleibt, ist oft bemerkt worden. Fürs erste zeigten wir, daß der Organismus keineswegs ein Kraftsystem ist. Gerade die Verschiedenheit der Organisation war ja das Problem, die mit einer Verschiedenheit der Zwecke nicht Hand in Hand ging. Es ist aber überhaupt unmöglich, das Organische als eine besondere Form des Naturgeschehens zu beweisen. Und zwar nicht nur deshalb, weil, wie man da manchmal sagt, man schon vorher wissen müßte, was organisch ist, um im einzelnen Falle dann entscheiden zu können, ob organisches Geschehen vorliegt, sondern deshalb, weil mit "organisch" überhaupt keine echte Bestimmung, kein Merkmal getroffen ist, über dessen V orhan· densein oder Nichtvorhandensein man streiten könnte. Man geht aus naiv von Gegenständen und tut so, als ob die Unter· suchung von Gegenständen ohne weiteres aufgegeben sei. Gegenstände - damit meine ich Träger von Bestimmtheiten. Die auf ihre Bestimmtheiten hin, auf ihr In-Wahrheit-so-und- 146 so-sein, aufihr Sich-verhalten hin befragt werden könnten. Nun sagten wir schon oben im Falle eines Minerals, daß hier keineswegs nur ein Gegenstand da ist, der dann so und so bestimmt und bekannt wird. Wir wiesen darauf hin, daß das Stück Kreide in meiner Hand bereits in einer ganz bestimmten Weise genommen sein muß, um überhaupt befragt werden zu können. Wir sprachen von Antizipationen. Eine solche liegt schon darin, daß man dem Stück Kreide überhaupt eine Natur zugesteht. Es handelt sich nicht um die Erkenntnis eines sogenannten Gegenstandes, sondern um die Kenntnis von etwas, bei dem "Kenntnis" überhaupt einen Sinn hat. Wenn ich z. B. einen blauen Fleck vor mir habe, so hat es gar keinen Sinn, hier von einer Kenntnis zu sprechen. Wenn ich auf die Frage, was ist das ? antworte mit: ein blauer Fleck, so liegt in der Bezeichnung ja doch eben impliziert, daß eine Natur hier überhaupt nicht genommen worden ist. Es ist nur ein Fleck; zu seiner Kennzeichnung führe ich die Farbe an. Die Farbe ist hier keineswegs eine Eigenschaft, in dem Sinne, wie im anderen Falle die Kreide Weiß zur Eigenschaft hatte, sofern hier Weiß in einer natürlichen Beziehung stand zu der so und so qualifizierten Materie, die dann auch so und so aussah. Kenntnis und Nichtkenntnis haben beide vorausliegen einen ganz bestimmten Mo· dus, unter dem das, was man befragt, bereits genommen war. Insofern ist es berechtigt zu sagen, daß man beim Befragen der Dinge sich selbst schon voraus ist. So ins Leere hinein kann man überhaupt nicht fragen. D. h. es gibt nicht einfach einen Gegenstand der Erkenntnis, den man als ein bloßes leeres x ansetzen und dann einfach nur noch weiterbestimmen könnte. Wenn man also sagt, daß man dasjenige, was Orga· nismus ist, bzw. was Leben ist, schon vorher wissen müßte, so ist daran das das Richtige, daß auch hier das Kennen bzw. Nichtkennen vorausliegen hat eine ganz bestimmte Antizipation. Freilich, ein Kennen oder Wissen ist es ja gerade nicht, denn ein solches Kennen und Wissen gibt es ja allererst auf dem Boden solcher Vorwegnahmen, die in der befragenden Haltung bezeichnet sind. Man befragt die Dinge nur insofern, als man 10. 147 sich überhaupt mit ihnen befaßt. Im Umgang mit den Dingen bekommt so etwas wie Kenntnis oder Nichtkenptnis allererst seinen Sinn. So ins Leere hinein kann man üh~rhaupt nicht von einem · Sichverhalten der Dinge, · von Merkmalen usw. sprechen. Die Kreide und der Fleck, heide haben die weiße Farbe als Eigenschaft; aber wer sieht nicht die logische Differenz, die hier mit den beiderlei Zugehörigkeitsbeziehungen vorhanden ist? Nur in dem einen Falle, nämlich im Falle der Kreide, ist es möglich, von Inhärenz zu sprechen. In dem Weiß tritt hier in einem durchaus natürlich zu verstehenden Sinne eine Natur, nämlich diejenige von so und so qualifizierter Materie, wie es Kreide ist, zutage. Der Fleck hat keine Eigenschaft. Durch seine Farbe wird er allererst gekennzeichnet. Auf eine Natur ist gerade dort verzichtet worden, wo man etwas als Fleck angesprochen hatte. Wir können auch sagen, jede Frage ist ontologisch helastet. Wir nehmen da wieder auf Gedankengänge, wie sie in transzendentalphilosophischen Erörterungen vorkommen. Wenn wir sagten, daß man das, was den Organismus auszei,chnet, nicht als Merkmalgruppierung aufzeigen kann, daß man es überhaupt nicht "wissen" kann, so meinten wir, daß man das im Befragen der Tiere und Pflanzen enthaltene Apriori herausstellen müßte als notwendig antizipiert, wenn die Frage des Biologen überhaupt einen Sinn habe. Wir konnten die Grenzen des Individuums nicht angehen. Weder räumlich, im Falle des Pflanzenstocks usw., noch zeitlich, wenn wir die Parasiten nahmen in ihrem Generationswechsel. Es war unmöglich, in diesem Turnus etwas als das eigentliche Individuum herauszuschneiden. Trotzdem: der Bandwurm hat einen Habitus, hat eine Gestaltung, die Mineralen fehlt. "Gestalt" bedeutet hier etwas ganz anderes als dort. Wir erinnern an den Unterschied, den wir früher machten zwischen Metamorphose und Umgestaltung. Das Mineral "sieht" schlicht "aus". In die Farben, in denen es spielt, ist seine Natur schlicht übersetzt worden. Eine Pflanzenblüte sieht nicht in diesem · Sinne blau aus; die Farbe gehört hier zur äußeren Erscheinung. 148 Wenn man im Fall der Organismen immer ein Inneres einem Äußeren gegenüberstellt und davon spricht, daß in dem Äußeren nur ein Inneres gep1·ägt sei, so hatte das einen richtigen Kern. Es war nur verkehrt, dieses Verhältnis eines Inneren zu einem Äußeren in dem plumpen Sinne zu interpretieren, wie es die Entelechie versuchte, oder gar das sogenannte "Psychoid", wozu die Spekulationen Drieschs geführt haben. Von der Wirksamkeit eines im Inneren verborgenen oder von außen in die Materialität als das an sich Äußere hineinwirkenden Faktors kann man überhaupt nicht sprechen. Das Vorhandensein eines solchen Faktors müßte man freilich irgendwie auch demonstrieren können. Diesen naturphilosophischen Spekulationen stellen wir hier gegenüber· eine naturphilosophische Besinnung in einem anderen Sinn. Von dem Mineral gilt, daß es in seinem Aussehen, in seiner Gestalt zu finden ist. In den Farben ist seine Natur aufgeschlossen. Es ist darin sichtbar geworden. Und wir sagten, daß die Pflanze in ihrem äußeren Aussehen, in ihrem Habitus nicht so sichtbar geworden sei. D. h. so und so qualifizierte Materie, die über• haupt nur in der Lage ist, zur Sichtbarkeit aufzubrechen, die tatsächlich in einem durchaus natürlichen, von Goethe auch aufgewiesenen Sinn manifest wird in den Farben, ist hier überhaupt nicht das Maßgebende. Die Pflanze, zu der die Farbe als zu ihrer äußeren Erscheinung gehört, ist ja gerade nicht einfach die Materie. Während ein Mineral in jeder seiner Eigenschaften ganz zu finden ist - und das gilt für alle toten Dinge - , ist eine Pflanze oder ein Tier in keinem Sinne einfach das, was man als seine Farbe, Gestalt usw. bezeichnet. Pflanzen und Tiere sind Exemplare einer Art. Schwefel usw. sind lediglich so und so qualifizierte Stoffe. Es gibt wohl Stücke davon, aber keine Exemplare in dem Sinne, wie im lebendigen Geschehen jeweils etwas von einer Art Träger dieses Geschehens ist. Etwas von einer Art, das Exemplar, ist keineswegs so etwas wie ein Individuum. Auch Pflanzen, Tierstöcke, Parasiten, alles dies ist von einer Art und insofern "exemplarisch". In alldiesen Fällen gibt es so etwas wie eine Gestalt im Sinne einer äußeren 149 Erscheinung. Und der Unterschied einer Metamorphose gegenüber einer bloßen Umgestaltung wird hier deutlich. Nur tote Dinge, die in ihr So-und-so-sein verloren sind, können umgestaltet werden und können entstehen. Am Anfang und Ende eines Prozesses steht da, wie wir sagten, schlechthin Verschiedenes. Aber hier, wo wir den Habitus haben und etwas, was den Habitus hat, obgleich es nicht als Inneres von einem Äußeren oder als Substanz von seinen Akzidentien getrennt auseinander tritt, besteht darin, daß etwas, was beharrt, nicht zu finden ist, insofern keine Aporie mehr, als es ja von vornherein genommen war als etwas, dem seine Gestalt eben nur war etwas "Äußeres". Solange man von Enteleebien sprach, war es unumgänglich, die Gestalten überhaupt als einen stationären Zustand, als hewirkt anzusehen. Noch einmal: in dem Von-einer-Art-sein, lneiner-äußeren-Erscheinung-geprägt-sein, ist ja nur der Modus getroffen, unter dem etwas angesprochen wurde, aber keine besondere Art der Wirksamkeit eines Faktors. Es ist nur das Apriori auf eine Formel gebracht, unter dem man sich überhaupt mit Tieren und Pflanzen befaßt. Die Mannigfaltigkeit der Organisation, die- durch die verschiedene Weise der Subordination der Organe bezeichnet war, blieb bei der Entelechie ein Rätsel. Die Entelechie stellte sich dar als eine pure Konstruktion, in die unter Verlassen des Ausgangs von 9er Zweckmäßigkeit eine Mannigfaltigkeit nur eben hineinge'schmuggelt werden konnte. In der Konzeption des Organischen ist aber, sofern es lediglich "von einer Art" ist, die Mannigfaltigkeit von vornherein auf eine Formel gehracht worden. In der Mannigfaltigkeit, in der Abwandlung eines Bauplans, lag aber gerade das Problem, das in der Subordination der Organe gestellt worden war, als diese Tatsache bei Cuvier, Ki~lmeyer, Goethe konzipiert wurde. Der Typ stellt sich dann aber dar als ein in der Art bereits mit antizipierter Begriff. Wir sprachen von Antizipationen und beriefen uns dabei auf Kant. Auch die Neukantianer tun das. Freilich in einem ganz anderen Sinne. ·Sie reden von dem spezifischen Komplex 150 eines Ganzen als einer vorweggenommenen Abbreviatur. Ihre Antizipation ist also, recht besehen, eine Hypothese. Die sich also zu bewähren hat. Der Organismus ist hier ein so und so angesetzter Begriff, der im Fortschreiten der Forschung ausgestaltet wird, weiterbestimmt wird. Sie gehen aus von der Idee eines Gegenstandes. Sie setzen an einen Gegenstand der Erkenntnis. Demgegenüber ist festzustellen, daß unsere Antizipation kein "Begriff" ist, den man hypothetisch ansetzen könnte. Unsere Antizipation ist lediglich der Vorgriff, ohne den ein Befragen der Dinge überhaupt sinnlos wäre. Es ist der Modus, unter dem man die Dinge nimmt, indem man ihnen überhaupt gegenübertritt. In alter Terminologie ausgedrückt ist es eine formale Kategorie. Nur eben zu beachten, daß di~se formale Kategorie gewonnen ist durch eine transzendentalphilosophische Besinnung, deren Eigentümlichkeit gegenüber der klassischen Transzendentalphilosophie noch zu fixieren ist. Die klassische Transzendentalphilosophie geht aus von der Wissenschaft. Deren Faktum setzt sie voraus, und um deren Legitimation ist sie besorgt. Sie endet mit der Feststellung von den Prinzipien der Naturwissenschaft. Sie stellt heraus apriorische Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft. Apriorische Prinzipien haben wir nicht festgestellt. Prinzipien könnten freilich nur hypothetisch eingeführt werden und hätten sich zu bewähren. Die Philosophie muß es darum überhaupt ablehnen, solche Prinzipien aufstellen zu wollen. Für die Sicherheit in ihrem eigenen Gebiet haben die Wissenschaften selbst aufzukommen. Die Philosophie ist in einem anderen Sinne .dem Apriori zugeordnet als es die klassische Transzendentalphilosophie annahm. Hier war das Apriori das Thema. Der Akzent hat sich gleichsam verschoben, indem Wir jetzt statt dessen sagen, daß die Philosophie selbst ein Nacht r a g ist. Ein Nachtrag insofern, als sie die Selbstverständlichkeiten herausstellt, die in der natürlichen Einstellung maßgehend sind und damit auch mit in der wissenschaftlichen Untersuchung. Das Apriori, das wir hier herausstellten, ist viel unverbindlicher als das Apriori, dessen Herausstellung die übliche Transzendental- 151 philosophiezur Aufgabe stellt. Die Wissenschaft nahmen wir ja überhaupt nicht zum Ausgang. Sinn und Aufgabe der Wissenschaft wechseln. Die Philosophie ist nicht etwa in dem Sinne ein Nachtrag, als ob sie so, wie sie früher philosophisch die klassische Mechanik begründen zu können glaubte, jetzt, hinterher natürlich, die Relativitätstheorie etwa wiederum als das philosophisch Geforderte nachweist. Das ist ein beschämendes Schauspiel. Wenn wir aber hier die Philosophie einen "Nachtrag" sein lassen, so hat das einen anderen Sinn. Sie kann nur "nachgetragen" werden, sofern der lebendige Umgang mit den Dingen, aus dem ja doch auch die Wissenschaft erwächst, ihr vorangeht. Gerade die Spannung, die zwischen dem Vollgegenstand des vorwissenschaftliehen Weltbildes und dem Gegenstand der Wissenschaft besteht, ist dadurch überbrückt worden. 152 ÜBER DIE STRAFE Nach der einen Auffassung ist die Strafe weiter nichts als eine Maßnahme zur Erreichung eines Zweckes, der evtl. auch durch andere Mittel erreicht werden könnte. Diesen sogenannten relativen Theorien - der Besserungs-, der Abschrekkungstheorie usw. - steht gegenüber die Erklärung, daß die Strafe an sich selbst etwas bedeutet. Und auch die Kritiker von der Gegenseite meinen, daß dafür nichts anderes als die Vergeltung in Frage kommen kann. Wenn aber dann die V ergeltungstheorie von anderen Arten der Vergeltung ausgeht, so wird dabei unversehens der Strafe vielmehr deren Einrichtung unterschoben, oder die Strafe selbst wird dabei zu einer Einrichtung. Das Festhalten daran, daß die Strafe an sich etwas bedeutet, hat ja aber doch zum eigentlichen, nur freilich in der Vergeltungstheorie nicht auch ausgewhokten Motiv die schlichte Bemerkung, daß die Strafe überhaupt etwas ist. Überdies meint man, wenn man die so gelegen kommende Idee der Vergeltung einführt, dabei die Rache. Und damit ist Verschiedenes bezeichnet. Fürs erste die Fälle, in denen jemand an einem anderen sic::h für etwas rächt. Hier wird tatsächlich lediglich etwas vergolten und nichts erlangt über die Befrie· digung hinaus, die sich ein triebhaftes Verlangen durch seine blinde Auswirkung verschafft hat. Anders - und man ist schon eher versucht, hieran die Strafe zu knüpfen - liegt es dann, wenn eine Tat gerächt wird. Denn dann ist die Rache, statt als blindes Verlangen hinter dem Tun zu stehen, vielmehr in dessen es durchwaltende und aufhellende Intention aufgenommen und kann deshalb auch in einem eigentlichen Sinne erreicht werden. Die Forderung dieser Rache ist motiviert. Und neben diese Rache, die durch Vergeltung erreicht wird, also insofern bereits keine Vergeltung mehr ist, stellen wir als weiteren Typ die Nemesis. Wir meinen die Tatsache, daß sich eine Tat im Gefolge ihrer selbst gegen den Täter kehrt. Des näheren ist es hier der Frevel, worin man sich vermißt, an etwas zu rühren, dessen natürliche Überlegenheit dann in der Nemesis zutage 153