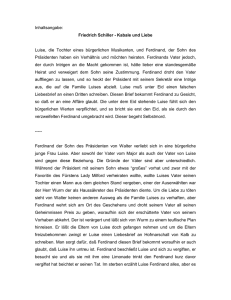

Kaiser Ferdinand III. (1608-1657)

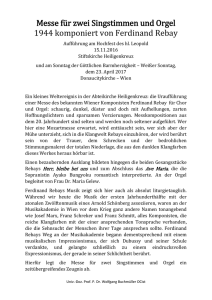

Werbung