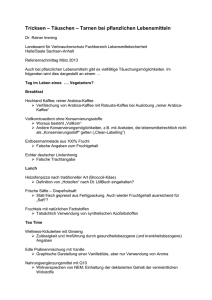

Qualität auf allen Ebenen – gesund, sicher, fair

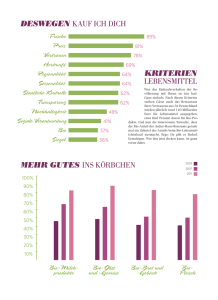

Werbung