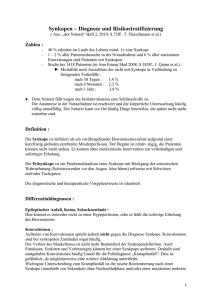

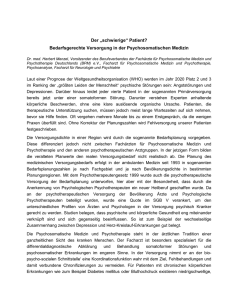

Psychotherapie-Motivation und subjektives Krankheitskonzept bei

Werbung