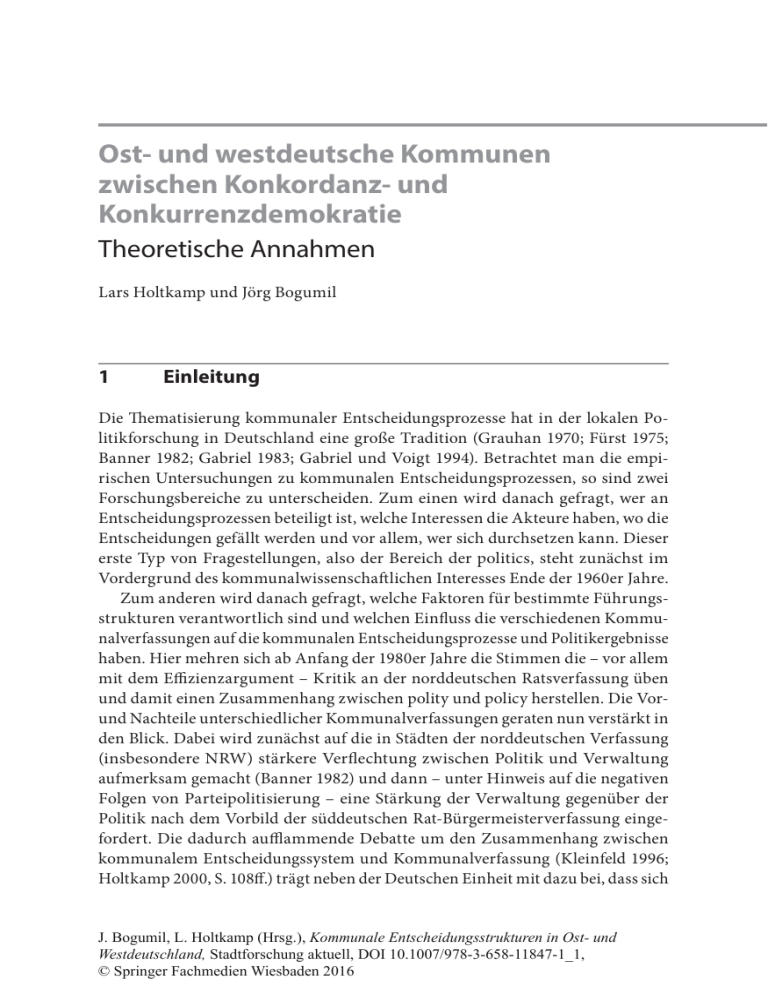

und Konkurrenzdemokratie - - Ruhr

Werbung