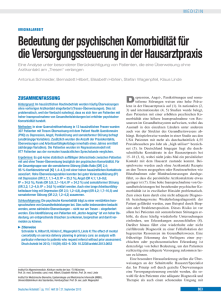

Psychosomatische Aspekte an der Schnittstelle Hausarzt

Werbung