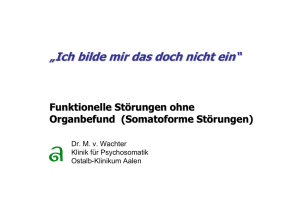

Funktionelle Störungen – somatoforme Störungen

Werbung