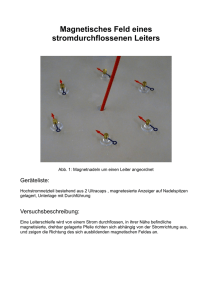

formprozessor - Andreas Muxel

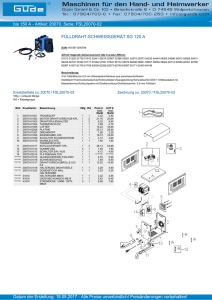

Werbung