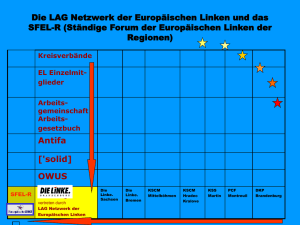

Partei der Europäischen Linken

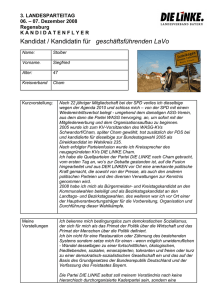

Werbung